「第11回全国大学日本語教師研修会」実施報告

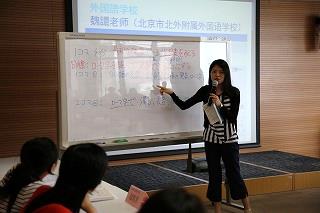

最終日の代表グループ発表

最終日の代表グループ発表

高等教育出版社・北京日本文化センター共催「全国大学日本語教師研修会」は第11回を迎えました。第1回の2006年北京における開催以来、第10回まで北京以外の都市で開催してきましたが、10年の節目をもって、再び北京開催としました。

開幕式

日程:2016年7月14日(木)~16日(土)

会場:高等教育出版社(北京市朝阳区惠新东街4号,富盛大厦1座)

主催:国際交流基金北京日本文化センター、高等教育出版社

テーマ:「情報化時代における日本語教育ーICTを活用した教育実践ー」

情報化の進展によってICTを活用した日本語教育の実践が進んでいます。

そこで日本語教育分野に限定することなく、基調講演者としてMOOCs(大規模公開オンラインコース)に関する中国での第一人者を招聘するとともに、日本及び台湾からそれぞれICT活用の日本語教育の研究・実践者を招聘しました。また、中国における日本語教師研修を牽引する立場である曹大峰、林洪両先生、さらには『日本語教育基礎理論と実践シリーズ叢書』の執筆者による講義・実践報告で構成しました。

基調講演

講師:

曹大峰 北京日本学研究センター教授

林洪 北京師範大学日本語教育教学研究所所長

藤本かおる 武蔵野大学グローバル学部准教授

葉淑華 台湾国立高雄第一科技大学外語学院院長・教授

李暁明 北京大学コンピュータ科学系教授

徐晶凝 北京大学対外漢語学院教授

王琪 哈爾浜師範大学東方語言文化学院院長・教授

張文麗 西安交通大学外国語学院副教授

平田好 国際交流基金北京日本文化センター日本語専門家

清水美帆 同

小川佳子 同

参加者: 高等教育機関日本語教師等 57名

内容:

①基調講演

「日本語教育におけるeラーニング」(藤本かおる先生)

「ICTを活用した日本語教育のイノベーション」(葉淑華先生)

「3年間のMOOC実践と、その考察」(李暁明先生)

②講義

「日本語教育における反転学習」 (王琪先生)

「第二言語習得理論から見たICT活用の教育実践課題」(曹大峰先生)

「ICT活用・ブレンド型授業を考える授業デザインの試み」(林洪先生)

③実践報告

「微課を使用した日本語授業」(張文麗先生)

「大学中国語教育の好機と挑戦」(徐晶凝先生)

「反転授業とアクティブラーニング実践報告」(藤本かおる先生)

④ワークショップ 基調講演・実践報告・講義に関する内省と情報共有

「微課」コンクール入賞作品の鑑賞と評価

ICT活用と対面型授業をブレンドした教案作成

⑤教材紹介 JFS準拠コースブック『まるごと 日本のことばと文化』

⑥高等教育出版社紹介

⑦国際交流基金北京日本文化センター紹介

グループによる教案作成活動 ポスター発表

参加者の声:(アンケート自由回答より抜粋)

・今回の研修会を通じて、MOOCs、微課、反転授業などについて詳しく学ぶことができて、とても良かった。また、ワークショップで、いろいろな学校の先生の教案について聞くことができて、大変勉強になりました。

・情報が新鮮で豊富。実用性が高い。今回学んだことはすぐ教育現場で実践することができる。 新しいウェブサイト、プラットフォームとアプリ、ソフトなど、今まで知らなかったことをたくさん知った。教育資源を豊富にすることが印象深い。

・印象に残った活動は林洪先生、李晓明先生の講演です。第二言語習得理論をもとにして、新しい技術を日本語の授業で活用したくなりました。張文麗先生の微課についての紹介はとてもわかりやすかったです。派手じゃなくてシンプルな作品でしたが、教育における問題を解決したところがすごくいいと思います。自分も問題意識を持って、ICT活用に挑戦してみたいです。

修了式

叢書編著者と主催者

叢書編著者と主催者

-730x1024.jpg)