北京日本文化センターでは、2011年より中国の地方都市を巡回し、日本語教師を対象にした地域巡回研修を行っています。中国全土には日本語教師が約16,000名(2012年国際交流基金調査)います。広大な国土でこの膨大な数の教師の方々の中には、教師研修の機会を得るのが難しい方も少なくありません。教師が問題意識をもって授業にあたり、成長し続けるためには、新しい理論や教育実践に関する情報を得て、自身の授業を振り返る機会、そして問題を共有できる教師仲間が集まる場が大きな意味を持ちます。そこで、北京日本文化センターの日本語教育専門家が各地域に出向く研修を2011年から開始し、5年目となる2015年には、天津、蘭州、福州の3地区にて研修を行いました。

以下に、2015年に実施した地域巡回教師研修の内容と参加者の感想についてご報告します。

<天津>

会場:天津外国語大学(天津市)

日程:2015年10月16日(金)~17日(土)

参加校:天津外国语大学、天津科技大学、天津外国语大学滨海外事学院、天津工业大学、天津市河北区信达儒雅翻译服务中心、天津商业大学、天津大学、天津理工大学、天津农学院、天津师范大学、天津财经大学、天津财经大学珠江学院、南开大学、南开大学滨海学院(計14機関46名)

内容:

| 時間 |

内容 |

| 10月16日

(金) |

16:00~16:45 |

<学生向け>

アニメ・マンガの日本語講座、オンラインリソース紹介 |

| 16:45~17:25 |

アニメ『言の葉の庭』上映 |

| 10月17日

(土) |

9:00~11:15 |

JF日本語教育スタンダードを活用する |

| 11:15~12:00 |

『まるごと 日本のことばと文化』紹介 |

| 14:20~16:30 |

読むことを教える |

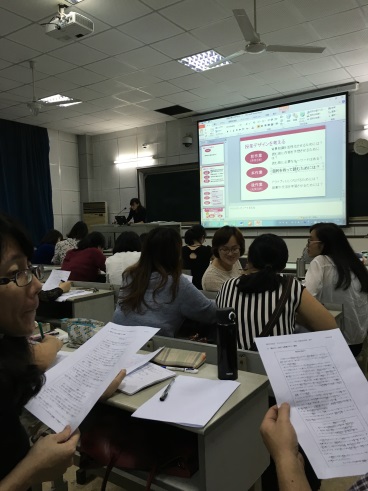

天津地域巡回日本語教師研修会 参加教師感想:

天津外国语大学日语学院国际商务系 程志燕

2015年10月17日,2015年度地域巡回日语教师研修天津站在我校逸夫楼大江厅举行。本次研修会由国际交流基金北京日本文化中心、天津外国语大学、中国日语教育研究会华北分会共同主办,有幸邀请到日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育专家小川佳子和日语教育专家清水美帆前来授课。同时来自华被地区的南开大学、天津科技大学、天津财经大学、天津外国语大学滨海外事学院14所大学的42余位老师以及我院日语专业研究生参加了本次研修会。

参加本次研讨会给我留下深刻印象的是老师们的授课内容很丰富且实用,另外启发式的授课方式也非常值得大家学习。

会上清水老师细致、详细的对“can-do”网站进行了解释说明,并图文并茂的为大家生动的讲解了“JFスタンダードの木”的由来和构成。在此基础上,清水老师提出如何判定日语学习生已掌握高级水平的标准,并让大家进行了分组讨论,要求个讨论组成员尽量是不同学校的老师。接着,大家就清水老师的问题进行了热烈的讨论,并发表了各组的讨论结果。大家发现要明确的划分日语学习水平是一个非常难的问题。清水老师指出学生所处的日语水平可以根据其实际使用日语的能力来进行判定,即是否可以完成指定的课题。而“”JF日本語教育スタンダー”标准为我们提供了一个现成的标准,可以通过判断学生是否可以完成各个水平的指定课题来衡量其所处的日语水平。

授课期间,与会的老师与同学都积极参与讨论和互动,课堂气氛非常活跃。会后的联谊会上,老师们一致称赞本次研修会很成功,每个人都认为受益匪浅,希望今后有机会能再次参加这样的研讨会。

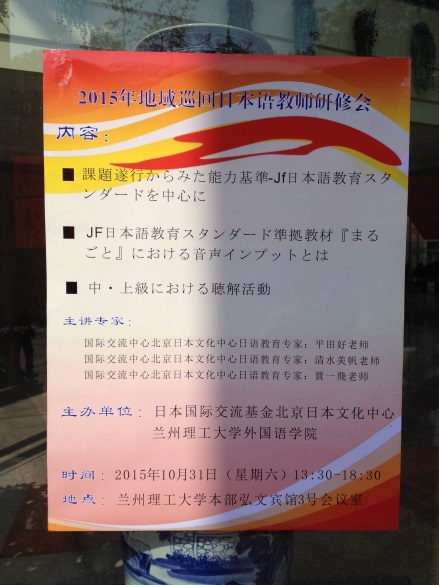

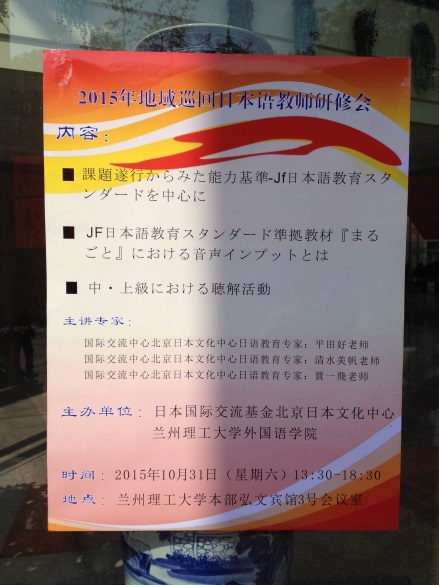

<蘭州>

会場:蘭州理工大学(甘粛省蘭州市)

日程:2015年10月31日(土)

参加校:兰州理工大学、兰州大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州财经大学长青学学院、兰州工业学院、兰州德久益人日本语学校、安德外国语专修学院、兰州景程小语种培训学校、兰州櫻之花外語教育中心(計10機関39名)

内容:

| 時間 |

内容 |

| 10月31日

(土)

|

9:30~10:10 |

<学生向け>

アニメ・マンガの日本語講座、JF日本語教育スタンダード準拠教材『まるごと 日本のことばと文化』及びオンライン教材『Marugoto +(plus)』紹介 |

| 10:30~11:20 |

アニメ『言の葉の庭』上映 |

| 14:00~15:05

|

課題遂行からみた能力基準-JF日本語教育スタンダードを中心に |

| 15:05~15:40

|

JF日本語教育スタンダード準拠教材『まるごと』における音声インプットとは |

| 16:00~17:30 |

聴解の教え方を考える-中・上級の活動- |

蘭州地域巡回日本語教師研修会 参加教師感想:

兰州理工大学外语学院日语系教师 黄金春

10月31日,在我校兰州理工大学成功举办了“2015地域巡回日语教师研修会”,兰州地区各高校以及日本语学校30余名日语教师参加了本次研修会。在此,我谨代表与会教师谈谈参加研修会的收获和感想。

此次研修会的主讲教师有日本国际交流基金会日语教育专家平田老师、清水老师、贾老师,她们紧紧围绕日语教育方面的重要问题进行了一场场精彩的讲座。参加培训让我们有幸获得了一次极其宝贵的提高教学技能和转变教学理念的机会。通过聆听资深日语教育专家平田老师“中高级日语听力教学法”,了解了灵活多样的听力教学方法和策略,认识到必须改变单调和机械的教学方法才能充分调动学生的积极性,达到提高学生听力技能的目的。在本次研修会中,还通过清水老师的精彩专题讲座,学习了最新JF标准下的“Can Do”日语教育理念。该理论作为一种新的划分日语技能的标准,强调培养学习者的交际应用能力,为日语教育、学习、评价提出新的准则,我们深受启发。希望今后进一步探索“Can Do”日语教育理念,将它积极运用到课堂教学中。另外,贾老师还介绍了以“Can Do”作为教育理念而编写的教材『まるごと』。该教材体现崭新的理念,内容丰富多样,日语表达自然,对于进行初级和中级日语教学的一线教师来说是一部少有的好教材,吸引了众多参与研修会的老师的注意力。

研修会从下午一点半一直延续到六点半,专家的精彩讲授和一线日语教师分组讨论相结合的培训方式,让参加本次研修会的老师收获良多。研修会后由国际交流基金会北京日本文化中心宴请了所有参会教师,晚宴上气氛友好而热烈,在欢声笑语中结束了一天的研修会。

最后,向提供本次宝贵研修机会的国际交流基金会北京日本文化中心表示由衷地感谢,同时向不远千里来到兰州理工大学进行精彩讲座的平田老师、清水老师、贾老师表示深深的谢意,辛苦你们了!

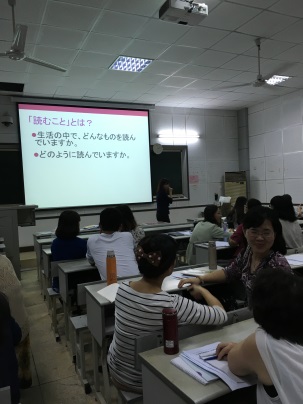

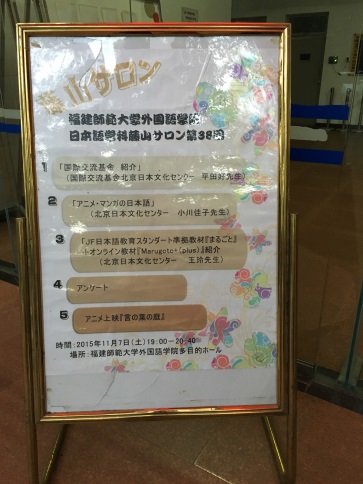

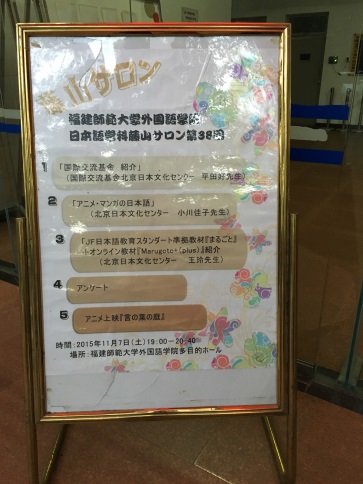

<福州>

会場:福建師範大学(福建省福州市)

日程:2015年11月7日(土)~8日(日)

参加校:福建师范大学、福建师范大学协和学院、福建师范大学福清分校、福州大学、福州大学至诚学院、闽江学院、福州职业技术学院、福建外经贸学院、福建商业高等专科学校、福州外语外贸学院、福州阳光学院、福建教育学院、莆田学院(計13機関49名)

内容:

| 時間 |

内容 |

| 11月7日

(土) |

19:10~19:55 |

<学生向け>

アニメ・マンガの日本語講座、オンラインリソース紹介 |

| 20:00~20:50 |

アニメ『言の葉の庭』上映 |

| 11月8日

(日) |

9:30~11:00 |

日本語教育を課題遂行能力から考える-JF日本語教育スタンダードを中心に- |

| 11:15~12:00 |

日本語コースブック『まるごと 日本のことばと文化』における目標設定 |

| 14:00~16:30 |

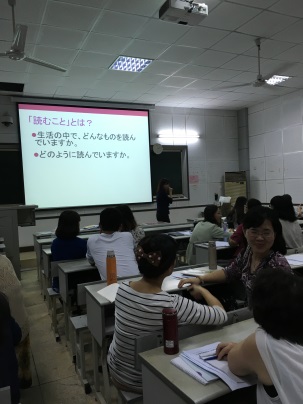

読むことを教える |

福州地域巡回日本語教師研修会 参加教師感想:

福建师范大学外国语学院日语系 洪晨晖

为了提高福州地区广大日语教师的语言理论水平与教学实践能力,2015年7月,我们特向日本国际交流基金北京日本文化中心申请承办2015年地域巡回(福州)日语教師研修会。经北京日本文化中心同意后,2015年11月8日在福建师范大学外国语学院如期举行。本次研修会由国际交流基金北京日本文化中心、福建师范大学外国语学院日语系共同主办。日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育高级专家平田好和日语教育专家小川佳子以及王玲老师为我们做了符合时代要求的日语教育新理念和日语专业阅读课教学法的专题讲座,并进行模拟教学设计。来自福州地区的福建师范大学、福州大学、闽江学院、阳光学院、福建商业高等专科学校、福州职业技术学院,福州外语外贸学院、福建教育学院等13所大学的50余位老师参加了本次研修会。

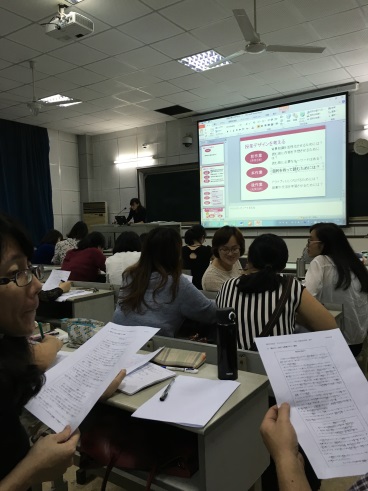

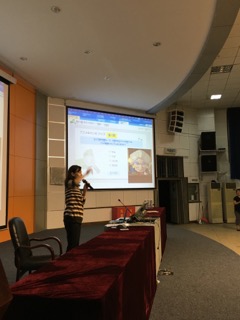

11月8日上午,平田好老师首先向大家介绍了日本国际交流基金的基本情况,而后为我们做了「日本語教育を課題遂行能力から考える-JF日本語教育スタンダードを中心に-」的专题讲座。平田老师详细介绍了JF日语教育评价标准,让与会教师了解怎样科学地判定日语学习者的日语水平。平田老师还举例说明如何活用JF日语教育评价标准,提出教师和学生要共有学习目标,学习者要时刻明确自己的学习目标并有意识地进行自主学习。然后王玲老师做了「日本語コースブック『まるごと日本のことばと文化』における目標設定」的讲座。也谈到了我们在教学过程中必须让学生了解如何掌握在交际过程中达到相互理解所需要的能力。下午小川佳子老师为我们做了题为「読むことを教える」的体验式讲座。传统的阅读教学大都是自下而上的模式,而小川老师专门介绍了自上而下的阅读模式的方法和策略。让我们了解了要根据不同的目的采用不同的阅读模式。体验式的讲座让课堂活跃起来,老师们都非常积极参与互动。听了专家们的讲座,切身感受到传统的外语教学法已经跟不上时代的发展,我们需要与时俱进,不断创新。

此次研修会,给我印象最深的是平田好老师最后的「ふりかえり」部分。当初看到研修会的日程表中写着「ふりかえり」时,感到非常困惑,不知这部分到底是讲什么内容?一直很期待。没想到平田老师其实并没讲什么特别的内容,而是要求我们每个人用5分钟的时间认真地思考几个问题。1,通过此次研修,弄清楚了什么?2,计划如何在自己的教学中活用?3,尚未弄清的问题。4,今后想要查找的资料。然后又要求大家花10分钟互相讨论一下这几个问题。在思考和讨论的过程中,我明白了平田老师的用意。现在的学生最缺乏的就是独立思考和自主学习的能力,而且很多学生不善于在众人面前提问或者发表自己的意见。而「ふりかえり」的重要性就在于促进学生独立思考,并培养学生学会参与讨论法发表意见。现在我上课也尝试用此方法,在结束当天教学内容的最后时刻,就让学生们也思考和讨论这几个问题。学生们开始时不太习惯,但是经过几次尝试,已经有同学愿意分享了。我同时也享受到此次研修会的收获。

本次研修会的前一天11月7日晚上,小川佳子老师还专门为我校日语系本科生作了题为「アニメ・漫画の日本語」的讲座。王玲老师为学生们介绍了教材『まるごと』 +オンライン教材『Marugoto+(plus)』。讲座中,两位老师运用大量开源的动漫资料,极大地调动了学生积极性。最后还放映了日本动画导演和作家新海诚的动画电影『言の葉の庭』,得到了很多学生的共鸣。

福建教育学院 徐敏光

11月8日,我有幸参加了由日本国际交流基金北京日本文化中心主办的日本语教师修会,收获颇丰。

上午的讲座由日语教育专家平田好老师主讲。她首先介绍了日本国际交流基金(JF)在全世界以及中国从事的主要活动,我们这次的研修会—-日本语教师研修就是其中的活动之一。接着,她介绍了世界各地的教育改革。我们知道,21世纪是人才为中心的世纪。怎样的教育才能培养出适合21世纪的人才,是每个国家都需要探讨的共同话题。传统的知识主导、教师主导的教育方式显然不适合21世纪的。因为我们今天所教的学生在他们毕业后他们所从事的职业很可能是目前尚不存在的职业,今天掌握的知识到了明天也许就毫无用处了。因此与其教授知识不如说更重要的是,教给学生掌握获取知识的能力。重点培养学生的创造力、思考力、交际能力、自学能力。接着提到的JF日语分级评价标准也让人觉得眼前一亮。以前看到过很多的分级以及评价体系都太过空泛,不够具体,不够具有可操作性。而JF的六级评价以及在此基础上厚厚的几百条具体评价标准,则详尽具体地介绍日语具体的应用以及对应的水平评定。这一点在我们以后的教学科研工作中也十分值得借鉴。

下午的讲座由日语教育专家小川佳子老师主讲。小川老师的讲座我觉得对我们今后的阅读课教学非常有帮助。不同的阅读目的应该采取不同的阅读方法。详读还是略读,逐字逐句还是掌握大意就好?这些都决定了在阅读过程中我们采取的阅读策略。同时,我们也了解到自下而上和自上而下这两种不同的阅读模式。自下而上阅读模式在学生学习外语的初级阶段是不可缺少的一种模式。但其实在阅读过程中,我们很少会完全只使用这种模式。佳子老师更多地介绍了自上而下的阅读模式。自上而下阅读模式中使用的阅读策略有:预测、推测的能力;快速阅读的能力;略读的能力。而这种阅读模式的教学可以分为阅读前(前作業)、阅读中(本作業)和阅读后(後作業)。阅读前通过背景知识介绍以及关键词导入,让学生对将要阅读的内容有所预测。这样在正式阅读时就能带有目的性。在理解文章内容和词汇的基础上,最后让学生能就阅读内容进行交流,以及练习阅读中遇到的新单词新句型的使用。这样的阅读方法可以为我们的阅读教学提供新的角度。

最后,感谢北京日本文化中心给我们提供了一个这么好的学习机会。在研修工程中我们学到了很多新观点,新技能。同时,这也是一次很难得的同福州地区日语老师相聚一堂,共同探讨共同交流共同进步的机会。通过同他们交流我也看到了自己的不足,学到了很多新的知识和技能。再次对主办法组织的这次活动表示谢谢!

莆田学院日语教师 杜爽

我是莆田学院的日语教师杜爽。因为在福建师大读研,所以得到了这次宝贵的研修机会,在此要向师大的恩师和日研中心的教育专家们,表示诚挚的感谢!

这次研修虽然只历时一天,但是却收获良多。

经平田老师介绍,了解到了关于“CAN-DO”网络资源的利用方法,以及《艾琳学日语》这套新颖有趣的日语教材。莆田学院针对英语专业学生开设的第二外语课程,正在搜寻新编撰的优质教材,《艾琳学日语》非常适合面向日语初学者开展教学,内容有新意,配套学习资源强大。

此外,小川老师的“读解课堂”也让我受益匪浅。我校的《日语泛读》、《综合日语》课程一直以来都采用的是“单词→句型→篇章”的bottom up教学法,缺乏新意,把重心放在语法的讲解和练习上,对篇章的解读却十分仓促,师生的互动方式比较单一,学生的参与度不高,这些都直接导致了课堂氛围的僵化以及学习效率的低迷。小川老师示范的top down教学法,让人耳目一新,“前作业→本作业→后作业”的划分,一目了然且富于启发性,契合“CAN-DO”的教学理念,形式多样的设问方式,基于团队协作开展的学习,一定可以让课堂活跃起来,有助于提升学生的学习兴趣,养成主动学习的能力。我校正推进教学改革和新课程建设,日本文化中心主页里面的教学资源十分强大,不仅能检索到丰富的插图、相片,还有有关课堂设计的教案、新颖有趣的互动游戏等等,这些资源配合小川老师示范的教法,毫无疑问将成为日语专业教改和课程建设的重要参考。

短暂的一日研修,让人意犹未尽,课堂上大家积极踊跃讨论的氛围十分浓厚,让身为教学届后辈的我,不仅学习到了先进的教学理念和教学方法,更感受到了来自日语教学届前辈和老师们的魅力。我将把学到的新颖教法踏实地践行开展,完善自己的日语教学。

再次深表感谢!

地域巡回日本語教師研修会は、研修を必要とする教育機関が開催を申請します。研修の開催条件は、「近隣地域の日本語教育機関3校以上、30人以上の日本語教師が参加すること」です。また、研修テーマは、教師研修を申請した教育機関が選択します。

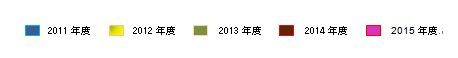

これまでは、次の地域で開催し、多くの先生方に参加いただいてきました。

2015年度:天津、蘭州、福州(計37機関134名)

2014年度:貴陽、長沙、広州(計41機関138名)

2013年度:合肥、上海、延吉、南昌、成都(計66機関228名)

2012年度:荊州、南京、重慶、吉林、天津、寧波(計75機関 293名)

2011年度:桂林、重慶、長春、青島、合肥、大連、洛南(計102機関637名)

*2014年度の報告: http://www.jpfbj.cn/language/download/15_Riyu.pdf

.jpeg)