「2015年日本語教育学実践研修会」実施報告③

参加者の声

2015年度日本語教育学実践研修会の参加者の声を紹介いたします。研修会についての感想、そして今後の研修会についての改善提案もいただきました。中国における実践研究コミュニティの仲間に、あなたも加わりませんか。

2015年度日本语教育学实践研修感想文

大连理工大学 韩兰灵

在我参加该实践研修之前,同事已有四人是受益者了,他们不约而同表示:日程比较紧张,任务比较繁重,坚持比较艰难,收获非同凡响!这一次,我的亲身经历,鉴定了同事的评价,同时我也产生了自己的情节。

首先,从前辈那里屡屡听到 关于“大平班”的历史和故事,使我早早神往国际交流基金和北京日本学研究中心这两个机构,作为日语教育的强者,两者的结合,带给我们的必定是最专业最权威的指导、最先端的理念。所以,这样的机会,如果唾手可得,何不乐之前往?再次看到研修通知时,我打消年龄上的顾虑,毅然报名!

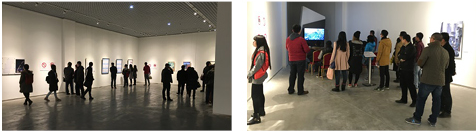

其次,这个研修班,费用的实在,专家团队的敬业,服务的细心周到,日程的充实合理,还是震撼到了我。14名来自全国的老师,组成一个班,竟有6名指导专家,还有北京日本文化中心的工作人员与北京日本学研究中心的学生做助手,给我们提供的是堪称保姆式的服务。短短几天的时间里,我们接受了各位专家大班的授课,小班的指导,“前辈”的分享,与“同学”的交流,还参观体验了心仪已久的“日研图书馆”与“北京日本文化中心”。白天的日程是紧张充实的,夜晚也是要奋斗不息的,查资料,准备发表教学实践课题。

研修的时间是那么令人兴奋。然而,选题的过程是艰辛的,从虚到实,从大到小,从理想到现实。年轻却专业又敏锐的清水老师带着我们小组成员,挨个确定。带着基本确定的课题,来到秋天的课堂。从设计实施教学活动、调查问卷、测试题目,到归纳分析总结成一篇报告,整个过程,有时是纠结的,因为在繁忙的日常工作中,你常常要在放弃与坚持之间犹豫;有时也会忐忑不安,因为不确信自己的研究是否科学合理,会担心付出的心血付之东流。幸运的是,我的指导专家清水老师,通过邮件和微信,不停地鼓励和指导着我,从学术到心理关怀,无微不至。我们还有一个温馨的微信群,有专家还有同期同学,经常在群里沟通,互通有无,互相支持。

2016年3月,玉兰花儿盛开之时,我再一次来到北京,当与指导专家,与一起奋斗的“同学”再会时,按捺不住的是激动和兴奋;当实践报告发表之后,得到专家的指点和同行的好评时,我获得了久违的成就感!与此同时,还有幸聆听了日语教育界的“大家”们的演讲与座谈,更是受益匪浅。

衷心感谢以曹大峰老师、平田好老师为首的专家团,对我的指导、督促与跟进!只要有机会,我还会和同事一起参加此类研修。感谢北京日本文化中心和北京日本学研究中心!(终)

2015年日语教育学实践研修感想

中国海洋大学 王爱静

自2015年8月中旬参加实践研修班的学习到今天撰写总结性的感想文,历时近8个月的2015年日语教育学实践研修活动暂告一个段落。说是暂告,是因为这次研修只是一个开端,它开启了我教学生涯中将理论与实践相结合进行教学以及从事实践研究的一扇大门,今后的教学活动和研究活动都是它的延续。

感谢有心的同仁提供了由北京日本学研究中心和国际交流基金日本文化中心举办的一系类活动的信息。在各种活动标题中,“教育”“实践”“研修”的关键词触动了我的心弦。尤其是,它与以往的研修活动在内容、流程上有根本的不同。在此之前,我参加过多场研修培训,也接触了很多崭新的理论,听取了有启发性的研修报告。但归结到自身,如何运用到课堂有很大的不安和困惑。而本项研修,研修者需带着研究计划参加,在研修会上通过理论学习,导师指导和同行间的切磋,确定研究计划。研修会过后有一学期的实践过程,期间可向导师请教。实践之后通过撰写实践报告,留下自己的成果和反思。优秀报告者免费参加实践报告发表会,听取专家同行的指点,为今后的教学实践和研究进一步明确方向。相对于一次性的研修,这种可持续发展的研修,对常有懈怠之心的我有很大的推动力。

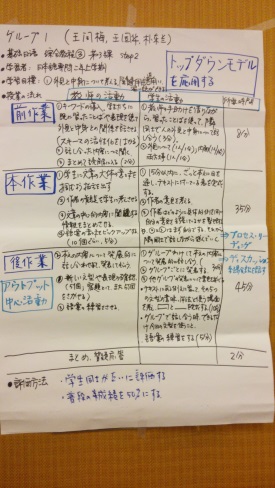

在2015年的教学实践研修会上,首先进行了分组“工作坊”活动。我在小组中介绍了自己的语法教学情况,同组老师们围绕此内容发表了很多看法。在讨论中我了解到很多不同的教学方式,并对自己的教学进行了反思。给我带来更大反思的是实践研究计划的交流。交流中,我才知道自己是带着一个多么笼统模糊的计划来的。于是接下几天的研修,明确计划成为我焦虑的焦点。

值得感激的是,研修安排了多项理论知识的讲座。如曹大峰老师的“对新的理念和教学方法的思考”,平田好老师的“档案袋”,朱桂荣老师的“实践研究的方法”,清水美帆老师的“中上级教学的方法”等。除此之外,研修会还为我们提供了到图书馆查阅资料的机会。在密集的、不断的学习和思考中,研究计划渐渐清晰。当小川等老师介绍“まるごと・日本の言葉と文化”时,我的脑中突然像亮了盏灯,照出“任务型教学”几个字。通过之后几次的发表、讨论,对任务型教学的探讨的实践研究计划就慢慢形成了。

研修会后,接下来的实践显得并不那么困难,根据制定的计划和方法,对课本进行了创造性的运用,课堂了进行了新方法的实施,并于课后向学生做了问卷调查。如果说遗憾之处,就是实施过程没有和导师们积极交流,导致一些细节上的不足。

在此着重谈谈写实践报告的感想。严谨客观、内容充实、浅显易懂、前后呼应、条理清晰,这几个要求,本是对待学生写作时常挂在嘴边的,却在导师们的多次修改意见中,深刻认识到了自己的想当然和功力的不足。特别感谢朱桂荣老师,百忙之中对报告做出详细的批注,使我受益匪浅。如果没有导师们的严格要求和细心指导,就没有现在的实践报告。

当在实践报告发表会上进行发表时,忐忑的同时,有一点点的成就感。但成就感之外,更多的是对自己实践过程的反思和对导师们宝贵意见的感激。

教学实践研究是一个没有终点的课题。日语教育学实践研修会,我会继续参加的。期待更多的老师也加入进来。

2015年参与“日语教育学实践研修班”的感想

南京农业大学外国语学院日语系 王薇

2015年是我第二次参加 “日语教育学实践研修班”。该研修班是由北京日本文化中心(日本国际交流基金会)和北京日本学研究中心联合举办的,每年举办一次,一般都是在暑期进行为期5天的集中培训。研修班一直以来突出“实践研究”这一主题,面向全国的日语教师,在暑期给予集中、面对面的指导,后期给予长期邮件的指导,并举行最终的优秀实践成果报告会。

研修的内容都是以教学实践的课题为主线,学习的内容为与之相关的教学理论和实践方法。该研修班提高了我们的实践研究能力和对相关课题的敏感度,是一项促进一线教师教学研究及撰写相关论文的研修;是一项能够和专家面对面探讨,和同行深度交流的研修;更是一项真正的将教学理论与实践结合起来,从理论到实践,从实践到理论的,在课堂上就可以开展的研修活动。

我一共参加过两次,每一次与专家的指导和同行的交流都使我对实践课题研究的焦点更加明确,对教学实践研究的理论和相关方法有了更深程度的理解。该研修活动特别适合对教学实践课题感兴趣,但不知道如何研究,研究什么课题等抱有困扰的老师参与。但是如果能进行以下方面的进一步改善就更好了。①更加细致的指导。比如如何将自己的实践课题在教学实践的现场展开,如何收集数据和写作报告等方面。②更有步骤和计划性的指导。很多老师之前都是没有过教育实践方面研究的经验,每一年可以设定一个主题,或者5年为一个周期,设定一个培养的计划和目标,进行相对系统的入门学习。③类似课题老师之间研究团队的培养。比如类似课题的老师之间可以通过建立微信群的方式,采用定期或不定期的意见交流、学术探讨等等。我想通过以上3个方面的改善,老师以后的参与热情会更加的高涨,完成课题的能力也会逐步提高。

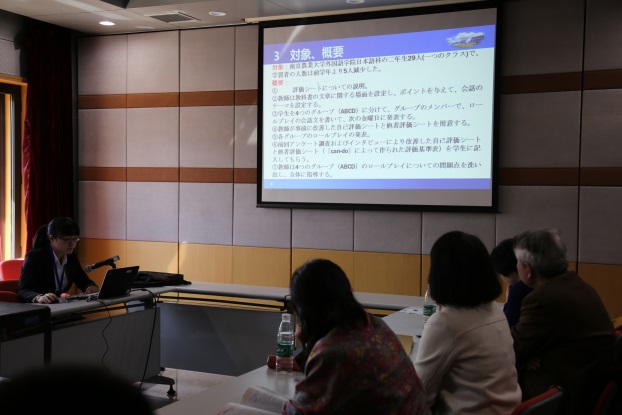

2015年度我发表的课题是精读课程会话练习中的评价手段的再实践—以评价表的改善为中心。在日语教育的领域,近年来以学习者为主导型的评价活动逐步受到重视。所谓学习者主导型的评价活动就是以学习者为主体的评价手段的实施。上次的実践研究课题是在精读课程会话练习的实践教学中导入自我评价、他人评价、自我进步评价表为主的”can-do”评价制度,关注学生的沟通能力和语言活动的完成能力。实践之后的问卷调查及采访表明,用于精读课程会话练习的评价表有需要改善的地方。

概观国内外这方面的先行研究,以日语教育的现场评价为焦点的研究并不多见。国内关于这方面的研究目前还处于探索的阶段,特别是和教育实践结合起来的论文不多。日本的先行研究中,基于JF日语教育标准探讨评价问题点的相关研究也不够充分。长坂,押尾(2013)对JF口头考试的概要进行了说明,并论述了其实验的结果。关崎等(2011)根据研修参与者和课程的目标,虽提及了评价指标和评价表的改善,但对学习者缺乏相应的定量定性分析。本实践报告采用定量及定性分析相结合的方法,首先回顾了上次的问卷调查及采访中获得的评价表的问题点和改善点,然后叙述了使用改善后的评价表的实践概要。最后对学习者再次进行问卷调查和采访,分析再次实践的结果和问题点。以期待探求适合我国的日语教育的现状和学习者的实际的语言能力,促进学习者之间的相互交流和教师的自我反省的评价方法。

【参考】

2015年度日本語教育実践研究会 実施報告①

http://www.jpfbj.cn/sys/?p=938

2015年度日本語教育学実践研修会 実施報告② 優秀レポート発表会

http://www.jpfbj.cn/sys/?p=952

2014年日本語教育学実践研修会

http://www.jpfbj.cn/language/download/13_Riyu.pdf

http://www.jpfbj.cn/language/pdf/2014Hou_ribenyujiaoyu.pdf

2013年度日本語教育学実践研修会