#中国高中生日本文化线上讲座|观乎日本,智慧自来#◆时间:2…

#中国高中生日本文化线上讲座|观乎日本,智慧自来#

◆时间:2021年3月19日(星期五) 17:00~18:30(北京时间)

◆讲师:毛 丹青 教授

◆主题:观乎日本,智慧自来

详情→http://t.cn/A6trXtUv

◆注册网址→http://t.cn/A6t1xWjP

#中国高中生日本文化线上讲座|观乎日本,智慧自来#

◆时间:2021年3月19日(星期五) 17:00~18:30(北京时间)

◆讲师:毛 丹青 教授

◆主题:观乎日本,智慧自来

详情→http://t.cn/A6trXtUv

◆注册网址→http://t.cn/A6t1xWjP

日本国际交流基金会推出了新教材《いろどり:生活中的日语》。主要面向在日本工作、生活的人群为对象,通过此教材可以学习到有实践性的贴合现实生活的日本语。本教材的内容和声音数据,通过以下网址可以全部免费下载。

目前,已经发布了初级1、初级2的中文版。入门的中文版正在诚意制作中!

教材中,除了会话练习和语法学习之外,还有“日本生活小知识”这一关于日本文化和习俗的解说页。我来介绍其中的一部分。

这次,介绍一下“肩周炎”和“口罩”。被称为日本国民病的“肩周炎”我也很烦恼。中国有“肩周炎”这个病的概念吗?

◆肩こり/肩がこる / 肩膀僵硬

肩こりは、日本の国民病とも言われており、体の悩みとして挙げる症状のうち、女性の1位、男性の2位であるという報告もあります。それぐらい、肩こりに悩んでいる日本人は多いようですが、多くの外国語には「肩がこる」という概念がなく、日本人に特有の症状である(または、日本人以外はあまり意識しない)とも言われています。

肩こりは、僧帽筋と呼ばれる首~肩~背中の筋肉が痛んだり、不快感を覚えたりする症状です。重い物を持ったり、長時間同じ姿勢を続けたりすることで、筋肉が疲労して起こります。もし肩こりになってしまった場合は、いろいろな肩こり対策グッズを利用するといいかもしれません。例えば、マッサージチェア、ツボ押し棒、肩こり用サポーター、磁気ネックレス、磁気シールなど、さまざまなものがあります。

肩膀僵硬可以说是日本的国民病。据报告显示,在列举身体问题时,肩膀僵硬这一症状在女性中位居第1位,在男性中则为第2位。由此可见,很多日本人因为肩膀僵硬而感到烦恼。但在很多外语中,并没有“肩膀僵硬”这一感念,因此人们常说这是日本人特有的症状(或者说除了日本人以外,并没有人在意)。

肩膀僵硬是由于连接颈部、肩部及背部的斜方肌受损或不适而导致的症状。拎重物或长时间保持同一姿势时,肌肉会因疲劳而出现僵硬。一旦出现肩膀僵硬的情况,可以尝试使用各种缓解肩部僵硬的商品。比如,按摩椅、指压棒、缓解肩部僵硬的护肩、磁力项圈、磁力贴等。

◆マスク / 口罩

日本に来た外国人は、マスクをしている日本人の多さに驚く人が多いようです。最近は「せきエチケット」と言って、せきやくしゃみの出る人にマスクの着用をすすめる動きがありますし、ほかの人の病気をもらわないように予防目的で自主的にマスクをする人も増えています。花粉症の時期には、マスクをする人も増えます。

また、必ずしも病気と関係なく、マスクをしていると「人と話さなくて済む」とか「顔を見られなくて済む」、さらには「化粧をしなくても外出できる」といった理由で、マスクをする人もいます。おしゃれな色やデザインのマスクも増えていますので、マスクはファッションアイテムの1つと言えるかもしれません。

很多来到日本的外国人,会对带口罩的日本人数量之多而感到惊讶。最近作为“咳嗽礼仪”,开始建议咳嗽或打喷嚏的人佩戴口罩,同时为了避免被其他人传染,以预防为目的主动佩戴口罩的人也越来越多。到了花粉症的季节,戴口罩的人也会随之增加。

此外,也有人并非因为生病才佩戴口罩,因为这样一来便“不用跟其他人说话”“不会被其他人看到脸”,甚至“不用化妆也可以出门”。颜色时尚、具有设计感的口罩也越来越多,可以说口罩已经成为了一种时尚单品。

Ⓒthe Japan Foundation

怎么样?肩周炎和花粉症在日本有很多,来日本的留学生中也有“只有在日本期间,肩膀才会酸痛”的人吧。如果在中国也有肩膀酸痛的时候,应该怎么治疗呢?

★『いろどり』の該当課

第16課 食べすぎないようにしています

1. 具合が悪そうですね

2. 夜は早く寝るようにしています

3. 食中毒が増えています

★「いろどり」相关的咨询,请联系↓

☞ irodori@jpfbj.cn(担当:浦井)

★下载☞ https:/www.jpfbj.cn/irodori/

(点击页尾阅读原文跳转)

往期内容

『いろどり』日本生活TIPS 7:~我迷路了,稍微晚到一点~

『いろどり』日本生活TIPS 9:~ 能教我这个的读法吗? ~

『いろどり』日本生活TIPS 10:~我想参加日语学习班……?~

『いろどり』日本生活TIPS 12:~你的盒饭看起来很好吃呢~

『いろどり』日本生活TIPS 13:~还有大约10分钟就能完成~

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#非洲裔日本人的身份认同——Black-Japanese Mixed Race Identities——# 新冠疫情也影响到了留在日本进行研究的外国研究人员。在这一系列访谈中,我们采访了几位基金会邀请的访日学者,听取了他们眼中的新冠疫情下日本的情况,以及这些“变化”对今后日本所具有的意义→http://t.cn/A6tBXZ5x

新冠疫情也影响到了留在日本进行研究的外国研究人员。在这一系列访谈中,我们采访了几位基金会邀请的访日学者,听取了他们眼中的新冠疫情下日本的情况,以及这些“变化”对今后日本所具有的意义。

(视频内容中文翻译)

“系列访谈:后新冠世界中的‘分裂与交流’

Sahel Rosa

大家好。我是节目解说员Sahel Rosa。

在这一系列访谈中,我们请来了几位疫情期间留在日本继续进行研究的外国研究人员。我们将听取他们在各自专业领域的意见,看看他们如何对待在异国他乡遭遇的这一巨变,以及这一“变化”对今后日本所具有的意义。

参与访谈的各位研究人员,是日本国际交流基金会每年都会从世界各国邀请的“日本研究学者”。

这次的受访者是这位:

Marvin Sterling

我叫Marvin Sterling,我是美国印第安那大学文化人类学系的副教授。

提问者

从您个人的角度以及身为研究人员的角度来看,在东京经历新冠疫情是一种什么样的体验?

Marvin Sterling

在东京经历疫情,我和大多数人一样,感到很艰辛。因为不知道病毒是怎么回事,所以那段时间我感到十分不安。在过去的几个月中,我们已经对这个病毒有所了解,但是在疫情刚开始蔓延时,我们掌握的信息显然要少得多。而且,那时我为了研究而远离家庭和亲人,这也是我焦虑倍增的原因之一。当然,我的研究也变得更加困难。因为对于我的研究来说,和人们面对面接触才是理想状态。本来我还计划参加一些活动,但由于疫情扩散,我的行动受到了限制。在进行了一些调整后,我通过Skype和Zoom进行了采访。虽然我没能参加所有活动,但第一波疫情扩散前后的重要活动都参加了,所以没什么大问题。

我希望近期能回到东京,住上几个月,以弥补之前失去的研究时间。那段经历确实很艰难,但周围人的精神状态令我在很多方面都获得了帮助。例如当我去超市和便利店时,它们还和平时一样正常营业。人们也都很友好。当然,某种程度上,店员们也是在逼着自己开门营业。在那种特殊情况下,一切还是照常进行,让我觉得彼此之间是相连着的。

提问者

从长远来看,您认为疫情会对日本人民和社会产生什么样的影响?

Marvin Sterling

我认为日本对疫情所进行的应对,总是有改进的余地。但是与其他国家相比,我觉得日本已经处理得很好了。正如其他人所说,疫情扩散之前早已扎根于日本的习惯和言行举止,可能是感染率低的原因。戴口罩是为了顾及周围人,而不是为了自己的利益。哪怕只是例行公事,但我认为这种关爱他人的态度可以挽救许多生命。因为在某些国家并不能看到这种态度。

日本的处境十分严峻,例如在公共卫生和经济等方面。此外,还有疫情的数次造访。但是,我认为比之其他国家,日本可以相对更快地找到一条复苏之路。这次疫情给日本带来的课题之一,就是需要培养重塑人际关系的能力以及如何以新方式与人交往。这不仅仅是形式上的问题,比如Zoom会议,我们还需要思考我们与谁交往以及如何理解他们。我认识到的另一点是,日本属于相互关系日益紧密的世界。特别是在城市里,各种种族共存的多元化社会正在形成。随着疫情扩散,我认为日本将面临如何理解和管理这种多元化的问题。这种管理最终将关系到如何控制疫情的蔓延。我认为在这些努力中,最重要的是尊重生活在日本的所有人民的幸福和尊严。

提问者

请问您研究的具体内容是什么?

Marvin Sterling

我的研究是调查非洲裔日本人的经历。我对这个日益壮大的群体如何描述他们在日本生活的经历很感兴趣。我还在研究受访者们描述的经历为何会因采访人不同而不同。说得更宽泛一些,就是我希望通过了解他们的经历,来了解这个时代日本社会如何定义“日本人”。我希望进行更广泛的分析,通过非洲裔日本人的例子来了解非洲裔亚洲人的现状以及文化、政治思想,并了解其历史。

提问者

可以请您详细地讲一讲吗?

Marvin Sterling

当然可以。我是在和家人一起观看2016年里约热内卢奥运会的时候,对这项研究产生了兴趣。牙买加短跑运动员尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)在4×100米接力赛中担任最后一棒,并带领牙买加队获得冠军。当时,我注意到博尔特身后是一位皮肤黝黑的日本选手。这位选手冲过终点线,日本队获得了亚军。但我突然想到:“他也许是牙买加裔。”我的直觉没错,飞鸟·坎布里奇(Aska Cambridge)选手于1993年出生在牙买加的蒙特哥湾(Montego Bay)。他的母亲是日本人,父亲是牙买加人。

之所以想到他可能是牙买加裔,是因为大约18年前,我主要在东京、横滨和金士顿港(Kingston)做过一些关于日本人对牙买加文化所持兴趣的调查。我还了解到,在金士顿港已经形成了一个日本人的小社区。当他们与牙买加人结婚生子后,可能继续住在牙买加,也可能移居日本。而且我还了解到,父亲是非洲裔美国人的宫本·亚莉安娜(Ariana Miyamoto),曾是环球小姐的日本代表。此后,我开始关注非洲裔日本人的活动情况。例如日本百米纪录保持者阿卜杜尔·哈基姆·萨尼·布朗(Abdullah hikkim Sandy Brown),他是加纳裔。NBA华盛顿奇才队(Washington Wizards)的成员八村垒(Rui Hachimura),他的父亲是贝宁人。还有网球运动员大坂直美(Naomi Osaka),她的父亲就来自加勒比海的海地。

这几十年里,世界各地的人们都来日本旅游并定居下来。他们是为了获取在自己祖国无法得到的教育或专职就业机会。这里面也包括来自非洲的移民。例如我研究对象中的非洲裔日本人的父母,就是在1970年代开始来日本的。特别是到了1980年代,他们为了有机会成为小企业主、艺术类学生以及获得体力劳动或其他专职工作,而来到了日本。这些人在近些年加入到日本。有过去就存在的非洲裔军人,还有非洲裔的学生和英语教师等,他们主要是来自美国等国家。我还对这种新自由主义经济活动下的亚非碰撞的另一方面感兴趣。那就是从日本前往非洲的文化工作者,他们充当了文化中介的角色,自然就学会了非洲的表达方式。例如嘻哈(hip-hop)、雷鬼(reggae)、福音(gospel music)、非洲鼓(djembe drumming)等都是起源于非洲的表现形式,诞生于牙买加、非洲和美国。

我研究的重点是非洲裔日本人,他们就诞生于与这些外来文化的碰撞之中。非洲裔日本人的数量每年都在增加。虽然他们的具体人数不详,但根据厚生劳动省的报告,每年约有2万名新生儿,约占总数的2%的新生儿的父母中,有1人是外国籍。在我的研究中,迄今为止我采访过20位非洲裔日本人,其中很多人是二三十岁。他们的出生时期,与我在日本研究日本人对牙买加文化所持兴趣的时期相重合。当时,起源于非洲的文化在日本、美国、加勒比海地区乃至非洲都很兴盛。为了将参加研究的非洲裔日本人的经历语境化,我还采访了他们的父母。有一位受访者的父母都是非洲裔,之后父母离婚了,他和母亲、日本人继父以及非洲裔的兄弟姐妹一起长大。今后,我打算增加研究对象的人数,听取各类人士的想法。采访时我让他们讲述他们的童年、现状、对未来的期望以及日本社会未来需要做什么来解决多元化的问题。

当我研究目前收集到的这些人的采访时,我发现了几个主题。第一个主题是用“half(一半)”一词来表述混血。与我交谈的大多数人都认识到这种称呼存在问题,认识到这是个指称非纯种日本人的用语。因此,有些人拒绝被称为“half(一半)”。他们可能认定自己是日本人,并认为自己因为拥有两国血统而在归类时遭受到排斥。另一方面,也有很多人虽然反感这个用语,但并不完全拒绝它,认为这不过是大多数日本人使用的一般词汇。这是第一个主题。

第二个主题是关于成长区域。在日本长大的非洲裔日本人,一般都非常希望被认可为日本人。相反,如果是在美国或加勒比海地区等日本以外的地方长大,这种欲望往往比较弱。或者还有些人,就算不被日本人认可为日本人,也毫不在意。他们反而认为:“通过完美地掌握日语或吸收日本文化”“就能不断地创造出日本人的特性”,换句话说,他们对于被周围人认可为日本人的需求很低。存在两类群体,一类是大部分时间生活在日本的人,另一类是在日本以外长大的人。但他们都是接触着各种文化并成长起来的。因此这种身份认同是经常变化的,特别是在日本以外成长的非洲裔日本人,可以说这种趋势尤其强烈。

第三个是霸凌。这也是我曾详细询问过的。许多在日本长大的非洲裔日本人证实,他们曾被霸凌,特别是在学校里。因为他们的遗传表型与其他学生不同。也有人说,其他学生指出差异不一定是恶意的,而是幼儿常见的好奇心作祟。为了避免受到霸凌,有些人去了国际学校或混血日本学生较多的教育机构。也有些人在升学的过程中,尽量与同伴在一起。虽然有时候霸凌并不会成为什么大问题,但很多受访者都受到了伤害。有人忘不了来自其他学生的嘲弄和辱骂,即使现在二十多岁了,也仍然承受着痛苦。也有人因为被其他学生说肤色“脏”而打架。还有人说他们的物品曾被人藏了起来。他们中间也有人进行了反击。一位女士说她小时候也被霸凌过,但并没有忍气吞声。她之所以能够态度强硬,是因为她和她的姐妹在同一所学校上学。姐妹俩似乎都是要强的孩子,会一起吓唬那些想要刁难她们的男生,让他们明白,这种玩笑在她们这里行不通。

第四个主题是非洲裔日本人不被大多数日本人认可为日本人,哪怕他们一直生活在日本。他们经常被称赞说“你日语说得很好”,哪怕他们的举止很日本化。甚至连从生下来就在日本的人,也会被这样说。为此,警察会要求他们出示在留资格证明。他们解释说自己确实是日本国籍后,警察才会离开。这表明为了要想称自己是日本人,必须满足各种社会条件。也就是说,你需要有日本人的外表、会说日语、举止像日本人,还要能够无障碍地与其他日本人进行交流,并且拥有日本国籍。如果缺少其中一个要素,例如皮肤很黑,大多数日本人就会这样认为:“那个人应该是外国人。”这就引出了下一个主题,父母与教育。

第五个主题是关于“完全的”的非洲裔父母和“完全的”日本父母是否有能力安慰因混血而产生痛苦经历的孩子。有些人感觉自己被社会主流的人们排斥,每天都过着痛苦的日子。原因就是被霸凌并被误认为是外国人。这样的孩子虽然能充分意识到父母的爱,但同时也觉得父母无法完全理解身为混血儿的自己的感受。

总而言之,我的研究所揭示的是一个多种文化混杂的社会,即多元文化并存社会。日本政府用这个词来促进国家、地区和地方自治体各级的努力。目的是为了在新自由主义全球化中,与来到日本的外国人共存。“多元文化并存”一词通常用于指代“克服和管理文化差异”。这在一定程度上是正确的。实际上,背景各异的外国人都面临着学习日语的必要性,还有学习诸如垃圾分类等习惯,以及学习应对自然灾害、医疗制度等内容。

但是,考虑到近年来很多非洲裔日本青年参与了“黑人的命也是命”运动,我们就会明白,这不仅仅是文化和习俗上存在差异和缺乏知识的问题,也与源于外貌和体质的种族独特经历有关。那么,非洲裔日本青年接受这个运动的背后,存在什么样的种族独特经历,例如是否不同于身具欧洲血统的日本人的经历。这个问题也非常重要。也就是说,非洲裔日本人的独特经历不仅是由他们对日本文化和习俗的了解程度造成的,也是由社会对非洲裔的印象造成的。我认为,认识到这一点是今后日本多元文化共存的重要课题之一。

“系列访谈:外国学者眼中新冠疫情下的日本 —— Usage of SNS in Covid-19 Japan”

“系列访谈:外国学者眼中新冠疫情下的日本 —— JIMBOCHO(神保町)and Covid-19”

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

中国における日本研究各分野の代表的な研究者をお招きし、その専門分野の魅力を自ら語っていただくシリーズ。中国の日本研究に触れてみませんか?(使用言語:中国語。講師による音声及びテキスト有。テキストは簡体字と繁体字から選べます。)

| テーマ | 講師 | |||

| 第1回 | 神道の倫理 | 牛建科

(山東大学) |

||

| 第2回 | なぜ孟子の思想は日本で人気がないのか | 郭連友

(北京日本学研究センター) |

||

| 第3回 | 近世日本における媽祖の神道化について | 呉偉明

(香港中文大学日本研究学科) |

||

| 第4回 | 武士道の虚像と実像 | 唐利国

(北京大学歴史学科) |

||

上海戲劇學院副教授 方軍

主講人介紹:方軍,上海戲劇學院副教授、碩士研究生導師,藝術學博士。2003-2004年,受日本文化廳資助赴東京研修;2015-2016年,赴日本大學藝術學部研究所任客座研究員。

出版專著:《日本現代劇場體系》《城市節日——走進中國上海國際藝術節》

論文有:《“活性化”原則與日本公立劇場》、《日本演劇團體及其專屬劇場關係研究》、《日本公共劇場中的藝術管理之問》、《生死可越,何不可越–評坂東玉三郎之<牡丹亭>》《一生青春——評坂田藤十郎歌舞伎訪滬演出》等。近年來為研究生開設“日本劇場與劇團運營”等課程,為全院本科生開設選修課“日本演劇藝術”等。

第十講:“從地下演劇到走向世界 MP3(音频)→【请点击这里】

在當代日本戲劇舞台上,如果説最負盛名的導演,蜷川幸雄和鈴木忠志這兩位一般都是會被提及的。

蜷川幸雄和鈴木忠志戲劇界的兩位大師級人物,本身也有很多可比性。

首先,他們是同時代的藝術家。蜷川幸雄出生於1935年,已於2016年去世。在他去世時,我聽到一位從事戲劇教學的日本人説,如果蜷川先生健在的話,那麼2020年東京奧運會開幕式總導演就應該是他了,這句話也從一個側面顯示出了蜷川導演的地位。鈴木忠志出生於1939年,如今也已八十多歲高齡。

其次,蜷川幸雄和鈴木忠志在他們的青年時代,都是地下演劇運動中的重要骨幹,這一點後面還會展開。

此外,他們後來都走向了國際,成為擁有世界性聲譽的日本著名戲劇導演,這是兩人的又一項共同點。

從上述這幾點可以看出,蜷川幸雄和鈴木忠志,代表了日本現代戲劇的一段歷程,簡言之就是從地下演劇走向更加多元化的舞台藝術的探索。

《蜷川幸雄的工作》一書封面

鈴木忠志(谷京盛提供)

“地下演劇”(アングラ演劇)運動是現代日本演劇中的一個重要現象,二十世紀六十年代,日本戲劇界最引人注目的事件,便是地下演劇運動的異軍突起。日本後來很多著名戲劇導演都曾經歷過地下演劇運動的洗禮,可以説地下演劇運動培養與造就了日本現代戲劇中的一批中堅骨幹力量。

地下演劇的核心要義,在於它具有強烈的反叛性、實驗性和挑戰性,挑戰的對象是大家已經司空見慣的常規性演劇。地下演劇興起的動因,相當一部分是出於對“規範”的不滿與摒棄,向種種常規提出挑戰,進行反叛,産生顛覆,被認為是地下演劇的天賦使命。

地下演劇所作的種種叛逆性行為,也突出地表現在對於演出場所的選擇上。地下演劇從藝術理念到表現形式,都鮮明地排斥規整而秩序井然的傳統劇場,認為那種類型的劇場是對創造力的捆綁,對激情的束縛,對能量的消解,因此他們熱衷於尋找非傳統類型的演劇空間,因為那樣的地方才能産生和釋放足夠的“能量”,比如帳篷就是這樣的演劇空間之一,唐十郎的紅帳篷,佐藤信的黑帳篷都屬於這一類。

地下演劇運動蓬勃興起的年代,蜷川幸雄、鈴木忠志正值他們的壯年時期,兩人也都成為了其中的幹將。

蜷川幸雄原本是一家新劇劇團的演員,但他最終從這家劇團脱離了出來,與清水邦夫等人組建了自己的演劇團體。1969年9月,蜷川幸雄獨立執導的第一部戲上演了,它就是清水邦夫創作的《真情滿溢的輕薄》。當時,蜷川幸雄選擇的劇場是位於東京的新宿文化藝術劇場。之前我們已提到,地下演劇不會去選擇那些很正規的劇場,而新宿文化藝術劇場的身份也很特別,它其實是一家電影院,後來在每天晚上九點半電影放映結束之後就開始演戲。晚上九點半之後開始的演劇,可想而知,觀眾主要是精力旺盛的年輕人,而上演的劇目很多也是青年導演帶來的新鋭之作。

蜷川幸雄的導演首秀在新宿文化藝術劇場獲得了熱烈的反響,蜷川導演成功地打破了舞台與觀眾席的界限,甚至表演與現實之間的區別也變得模糊了起來,狹小的空間內激情四射,充滿了創造的動感,而這些都很符合地下演劇所追求的目標。

蜷川幸雄戲劇海報

那麼,地下演劇運動中的鈴木忠志又在做什麼呢?如果説劇團演員出身的蜷川幸雄投身到地下演劇運動,代表了戲劇人的反叛,那麼鈴木忠志則代表了地下演劇運動中的另一支重要力量——從大學校園裏崛起的演劇羣體。

鈴木忠志作為早稻田大學的學生,早稻田周邊地帶是他重要的演劇基地,而他早期戲劇活動最重要的成果就表現為早稻田小劇場的建立。早稻田小劇場既是鈴木忠志與同伴們成立的一個演劇團體的名稱,同時他們自己建立的一座小型劇場,也叫作“早稻田小劇場”。

早稻田小劇場原先並非劇場,而是新宿區一座咖啡館的一部分。鈴木忠志他們把這個地方長期租借下來,並改造為小劇場,使自己的劇團有了較為穩定的演出基地。把原本不是劇場的地方變為劇場作為自己的藝術大本營,這也是地下演劇時代一些戲劇導演所作的努力,早稻田小劇場在其中是非常典型的,因此鈴木忠志早期的戲劇活動便深深地打下了早稻田小劇場的印記。

早稻田小劇場具有鈴木忠志劇場的許多特點:

比如,能量性。早稻田小劇場大約只能容納八十名左右的觀眾,但鈴木忠志認為這樣極簡的狹小的素樸的演劇空間,便於“恢復戲劇行為的深度和濃度”。

再比如,羣體性。從早稻田小劇場的建造來看,它採取的是集體籌資的方式,二百四十多萬日元的改建費用由劇團成員們分別承擔。

還有,就是變異性。將原本不是劇場的地所轉換為相對穩定的演劇空間,這是鈴木忠志鮮明的特點之一,而且在他後來的藝術生涯中還有新的表現形式。

鈴木忠志工作照(谷京盛提供)

進入二十世紀70年代中期之後,曾經轟轟烈烈一時的地下演劇運動逐漸走向了沉寂。熱潮退去之後,那些年輕的戲劇導演們又該何去何從?

我們還是以蜷川幸雄和鈴木忠志為視角來作一個分析。

1974年,蜷川幸雄執導了由東寶株式會社出品的《羅密歐與朱麗葉》,演出地點在東京日生劇場。

這是蜷川幸雄藝術創作的一個重大轉向,他的這個行為在當時可謂是相當驚人的,其驚人之處表現在三個方面。

第一,在地下演劇的觀念裏,莎士比亞的作品被認為屬於傳統的話劇演出範疇,同叛逆性的地下演劇是相互對立的;

第二,這台演出的製作方是東寶公司,而東寶演藝無疑是主導商業演劇的代名詞之一;

第三,該劇上演於日生劇場,日生劇場是由一家大企業建造的大型劇場,這一點也是同地下演劇格格不入的。日本著名戲劇評論家扇田昭彥曾説過:地下演劇運動對於商業性懷有強烈的對立與排斥傾向,尤其是像大企業建造的日生劇場,被看作是“為金融資本進行宣傳的劇場”,因此蜷川幸雄正是在遭到同伴們孤立的情形下走進日生劇場的。

蜷川幸雄的這個轉向是驚人的,但他並沒有要停下來的意思。對於在地下演劇運動中嶄露頭角的導演們來説,在地下演劇運動的熱潮過去之後,尋找新的道路已是不可避免的了。蜷川幸雄選擇的是走向高端劇場,在高端劇場中把自己擅長的舞台想象力和視覺創造力發揮到極致。比如:剛才提到的日生劇場上演的《羅密歐與朱麗葉》,蜷川幸雄導演在舞台上構造出了一個類似於巴別塔式的大型布景,這在地下演劇的劇場裏是完全不可思議的。同時,這部劇中的男女主人公分別由松本幸四郎和中野良子扮演,而採用當紅演員的做法也同地下演劇的原則背道而馳,因此對於從地下演劇運動中成長起來的那羣戲劇導演來説,這樣做是很離經叛道的。

90年代後期,蜷川幸雄導演後來還擁有了一個演劇創作基地,那就是他擔任藝術總監長達18年之久的彩之國埼玉藝術劇場,直到他病逝(蜷川導演本身就是埼玉縣出身),這使蜷川幸雄幾乎成為了這一劇場的代名詞。蜷川幸雄的戲劇,以具有強烈衝擊力的舞台視覺效果以及使用明星出演而著稱(很多演藝明星正是他親自發掘並培養起來的)。通過東寶商業演劇造就的蜷川演劇風格,正是在彩之國埼玉藝術劇場中有了更為徹底的、持續化的實踐貫徹的平台。

2016年5月,彩之國埼玉藝術劇場上演了蜷川幸雄導演的最後一部作品《一報還一報》

在蜷川幸雄“轉向”的年代,鈴木忠志也在開闢自己新的藝術道路。

從1976年開始,鈴木忠志開始將富山縣南礪市利賀村作為其主要的藝術據點。

利賀是一個什麼地方?它遠離東京,四周被羣山包圍,出入極為不便,冬天還經常下大雪。由於地理位置偏僻、經濟發展相對滯後,利賀也是一個典型的“過疏化”的村莊,年輕人紛紛離開了,留下的基本都是老齡人口。這樣一個地方,為何卻吸引了鈴木忠志和他的劇團?有人説,鈴木忠志來到這裏的原因是因為早稻田小劇場與咖啡館簽訂的租期已滿,使他失去了在東京的藝術據點。但是,鈴木忠志卻表示,他們其實並沒有什麼非得離開東京不可的理由。

利賀的合掌屋建築(谷京盛提供)

因此,我們可以認為,鈴木忠志對於利賀的選擇是自主的,源於他長期以來所堅持的戲劇觀。鈴木忠志曾經説過,“當整個社會都在追隨‘越大越好’的教義時,我們卻努力把戲劇帶回其源頭。我發現,若想要真正去了解世界,需要一個中心的視角,也需要一個邊緣的視角。早稻田小劇場的空間,提供了一個相對於中心化商業戲劇的邊緣化視角,讓我和一小撮不願妥協的藝術家一起,利用這個平台來審視我們時代的問題。我們把目標放在恢復戲劇行為的深度和濃度上”。

同早稻田小劇場比起來,利賀顯然更加去中心化,更加邊緣化。鈴木忠志團隊在利賀把當地幾座已經無人居住的傳統民居“合掌屋”改造為了劇場,同時還在山中建造了露天劇場。由於氣候的緣故,冬季的利賀雪下得很大,為了防止積雪把屋頂壓塌,當地民居的屋頂就採用了兩只手掌併攏撐開的形狀,故稱“合掌屋”。對於從民居演變而來的劇場,鈴木忠志曾表示,“現在的日本幾乎不可能找到一個地方比利賀更符合我對於劇場的想法與期待”。

合掌屋改建的劇場(谷京盛提供)

從蜷川幸雄和鈴木忠志兩位著名導演的戲劇軌迹中,我們可以發現,當地下演劇運動偃旗息鼓之後,他們的選擇是大相徑庭的。蜷川幸雄走向了城市的中心,走向高端劇場,他的作品甚至具有很強的商業和市場方面的號召力;鈴木忠志則走向了鄉村,走向了更深的邊緣,甚至可以説走向了自然與土地。

這不能不説是兩個極端!然而,這兩種不同選擇的背後,卻恰恰是日本現代戲劇多元化、多樣性以及多種可能性的具體表現。同時,還應當看到蜷川幸雄與鈴木忠志儘管差異巨大,卻在某種意義上又是殊途同歸,因為他們都是具有國際影響力的導演,都推動了日本現代演劇走向世界。

蜷川幸雄和鈴木忠志都執導過大量的古希臘和莎士比亞的作品。日本是世界上演出莎士比亞戲劇作品最多的國家之一,據説僅次於英國和俄羅斯。蜷川幸雄的轉型之作就是《羅密歐與朱麗葉》。在擔任彩之國埼玉藝術劇場的藝術總監期間,他又親自策劃了“彩之國莎劇系列”,在這家劇場裏製作上演莎士比亞的全部37部戲劇作品。蜷川幸雄首部在海外公演的作品,是歐里庇得斯(英文Euripides)所作的古希臘悲劇《美狄亞》,蜷川幸雄導演的版本採取了全男班的陣容。古希臘時代的戲劇表演只有男性才能登上舞台,但這一傳統後來在歐洲消失了,而日本歌舞伎至今還堅持着這一傳統。採用清一色的男演員,似乎是借鑑了歌舞伎的演劇方法,又在歐洲喚起了人們對於古希臘演劇的遙遠記憶。

蜷川幸雄和鈴木忠志在演繹這些西方經典劇作時,融入了日本戲劇的思維和日本文化的符號,使其帶有非常明顯的日本印記。然而,他們帶到海外的既不是傳統的能劇,也不是歌舞伎,它們無疑就是日本現代演劇。他們正是通過這種方式,把日本現代演劇帶向了世界舞台。

蜷川幸雄任藝術總監的彩之國埼玉藝術劇場的周邊,也充滿了莎劇元素

除了作品在海外公演之外,鈴木忠志創立的演員訓練法也有很大的國際影響,每年都有來自不同國家的演員來到偏遠的利賀接受鈴木忠志法的訓練,也可以説是潛心修煉。近年來,鈴木忠志還在利賀創辦了國際性的戲劇節,每年夏季吸引各地的戲劇界人士及藝術愛好者前去“朝聖”。利賀,顯然已經因為鈴木忠志而成為世界性的戲劇符號。

蜷川幸雄和鈴木忠志,他們從地下演劇運動走來,在現代演劇的大潮中作出了迥然相異又有相似之處的藝術選擇,他們的戲劇軌迹充分彰顯了日本現代演劇的矛盾與複雜性,同時又正是其魅力之所在。

2018年,蜷川幸雄導演的《武藏》在上海文化廣場公演

鈴木忠志作品劇照(谷京盛提供)

鈴木忠志作品劇照(谷京盛提供)

中國國家話劇院 國家一級演員 于黛琴

主講人介紹:于黛琴,1931年12月生於遼寧省大連市。參加革命後,師從魯迅藝術學院的沙蒙、田方、張平、劉熾、王大化、于藍和王家乙等老藝術家。中國國家話劇院一級演員,曾獲全國文藝會演表演一等獎。原中國青年藝術劇院藝術委員會委員,曾任日本藝術研究會理事。從藝50年多年以來,曾主演舞台劇《保爾柯察金》、《降龍伏虎》、《李雙雙》、《威尼斯商人》、《晚安了媽媽》、《結婚》、《撩開你的面紗》等二十餘部作品。在影視方面,曾主演的電影有《贛水蒼茫》、《黑蜻蜓》、《金匾背後》、《十三陵暢想曲》,曾出演過的電影包括《草原上的人們》、《猛河的黎明》、《飛躍人生》等;曾主演的電視劇有《兩個日本女人》,曾出演過的電視劇包括《生存之民工》、《冬至》、《鬼吹燈之黃皮子墳》、《外灘鐘聲》等。在影視導演方面曾擔任電影《清涼寺的鐘聲》的副導演,中日合拍的大型電視劇《別了,李香蘭》的中方導演及劇本翻譯。此外,還曾主持日本劇團來華演出的《藤野先生再見》、《文娜啊,從樹上下來吧》、《華崗青州之妻》等劇目的同聲傳譯工作,以及北京人藝《茶館》、《天下第一樓》訪日演出的同聲傳譯、劇本翻譯和錄音剪輯工作。訪日期間,還曾使用日語登台與日方演員聯袂演出話劇《兩顆鑽石》和《送去新娘的祝福》(中日韓三國演員合演)。

上世紀八十年代以後,主要從事中日戲劇交流工作,翻譯出版了大量中日兩國的戲劇、影視作品和理論研究文章。曾翻譯的日本電影有《在雜技團背後》、《大誘拐》,電視劇有《摯愛(動物的家族)》,話劇有《結婚》、《鑄劍》(魯迅著)、《大鼻子情聖》,還有音樂劇《安徒生之戀》和兒童劇《亨特格雷特》、《王子與乞丐》、《竹取物語》等二十多部作品。已出版的日譯中作品有《小林宏戲劇集》、《結婚》、《日本的悲劇》(木下惠介著)、《王子和乞丐》,中譯日作品有《天下第一樓》、《可口可笑》等。曾出版專著《中日現當代戲劇交流史》(北京聯合出版公司,2017年)。

第九講:20世紀80-90年代的中日戲劇交流 MP3(音频)→【请点击这里】

1963年,周總理在北京人民大會堂觀看完話劇《李雙雙》後,親切接見于黛琴

中國與日本是一衣帶水的鄰邦,兩國同屬漢字文化圈,有着兩千多年的文化交往。以中國、日本,乃至朝鮮半島為主的東北亞地區,自古就是文化互動的區域。中日兩國間交流歷史悠久,戲劇交流亦源遠流長。

1931年我生於大連,曾在日本人開設的學校就讀,因而打下了一定的日文基礎。1972年中國青年藝術劇院為表現中日友好而排演了一齣話劇《撩開你的面紗》,我在劇中扮演一位日本醫生——小川惠美子。這個角色雖然上場時間不長,但台詞卻全部需要説日文。為了塑造好這個角色,並在極短的時間內展現出人物的特徵,我做了大量的功課和設計。一方面要準確掌握日本傳統婦女走路腳尖向內,邁步不過尺等端莊的特點,另一方面,又需要將日本職業女性開朗與熱情的一面展現出來。此劇一經上演,便立刻引起了不小的轟動。全場觀眾都認為是請的日本演員,也有人認為是請的“外教”。當時的日本駐華大使要求全體館員去觀看這部戲,理由是女演員成功地飾演了一位日本婦女,不僅操一口地道的日語,而且禮儀舉止生動逼真,極具光彩。一位日本的記者還曾在其國內的報刊上發表劇評,稱《撩開你的面紗》這部戲中的日本婦女角色,是中國戲劇舞台上數十年來最為形神兼具的日本女性形象。因為這部戲和這個角色,1982年日本國際交流基金會邀請我赴日考察研究,並贈送給我兩套日本外務省定製的和服。這一次的日本之行,掀開了我戲劇生涯中嶄新的一頁,自此之後,我開始研究日本戲劇,並致力於從事中日戲劇交流工作,有幸參與並親眼見證了中日戲劇交流史上的一段盛景。

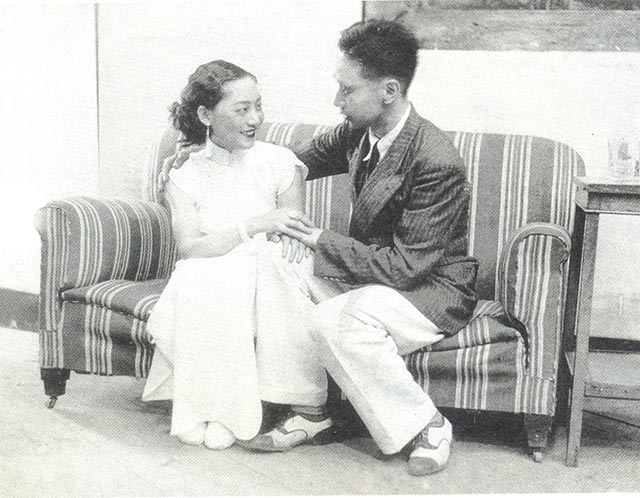

《撩開你的面紗》劇照

于黛琴在劇中飾演日本醫生小川惠美子(舞台中央,着和服者)

能樂、狂言、文樂和歌舞伎被稱為日本四大古典戲劇形式。1868年,“明治維新”引起文化領域的一場大變革,日本戲劇發展史上也出現了與傳統戲劇迥然不同的“新派劇”。新派劇是在對歌舞伎的改造中誕生的。傳統的日本歌舞伎被注入了西方戲劇元素,初步具備了現代戲劇的雛形。新派劇在演出形式、舞台設計、人物造型、美術風格等方面都基本採取西方形式,突出了現實化的特徵,但仍保留了部分歌舞伎的特色,如樂器伴奏、男旦等。儘管沒有徹底擺脱歌舞伎的影響,但從表現內容上看,新派劇較歌舞伎而言,更加注重表現社會現實與當下問題。

新派劇並不能滿足當時日本文藝界對戲劇改革的要求。逐漸地,它成為了日本國內一種獨立的戲劇表演形式,一直延續到現在。而真正意義上的日本本土的話劇藝術,則是在引進和照搬西方戲劇的基礎上發展起來的。在日本,它被稱為“新劇”。新劇最早是從翻譯演出西方話劇開始的。由坪內逍遙翻譯的莎士比亞的《凱撒大帝》的公演,可以説是日本新劇的白眉。很快,日本的新劇工作者認識到,單純翻譯西方戲劇,是難以實現日本戲劇近代化的。他們開始注重從新的內容與新的形式兩個方面,嘗試創作反映日本當下社會現實的新國民劇。在日本的戲劇改革中,有一位非常重要的人物——小山內薰。他批判日本戲劇的前近代性,努力確立導演的權威地位,促進演員的近代自覺,以及主張對舊劇場進行改革等。所有這些都推進了日本新劇的建設和成長,也奠定了小山內薰在日本新劇藝術界的先驅地位。

在日本新劇崛起的過程中,有兩個著名劇社機構對新劇的發展以及戰後日本演劇活動的推進起到了十分重要的作用,它們就是早稻田大學戲劇研究所和築地小劇場。1910年,坪內逍遙開始擔任早稻田大學文藝協會會長,後成立戲劇研究所,專門進行戲劇活動。文藝協會致力於創造日本的戲劇,同時也重視對演員的培養,還招收女性學員,與男性學員同班學習。在日本戲劇舞台上赫赫有名的女演員松井須磨子就是戲劇研究所的早期學員。文藝協會的戲劇研究所,對日本的戲劇教育體制產生了深遠的影響。

1923年,日本發生了震驚世界的“關東大地震”,很多劇場因此被夷為平地。在這種情況下,土方與志聯繫到小山內薰,兩人決定創建一座專門的新劇表演場所,於是,築地小劇場便誕生了。土方與志原名土方久敬,生於東京的一個貴族之家,其祖父曾擔任過明治時期的日本內務大輔。土方與志自幼酷愛戲劇,13歲時便組建了一個名為“南湖座”的兒童劇團,他甚至在自家研究設計能夠轉動的舞台。上大學時,土方結識了小山內薰並拜其為師。1922年,土方與志赴德國柏林大學攻讀戲劇專業,關東大地震後回到日本,把留學剩下來的費用,都投入了築地小劇場,此後這裏便成為了小山內薰的新戲劇運動的實驗基地。1924年公演期間,先後搬演了《海鷗》、《閃電》等名劇。除此之外,築地小劇場的出現,也激活了日本劇作家的創作熱情,大量本土原創的新劇作品紛紛湧現,讓日本的新劇舞台呈現出一片繁榮景象。築地小劇場在進行演出的同時,也極為注重培養戲劇表演人才,千田是也、瀧澤修、杉村春子、山本安英等諸多日本優秀的表演藝術家,都是出身於這一時期的築地小劇場。築地小劇場還曾演出過小林多喜二的《蟹工船》、村山知義的《暴力團》(反映中國二七大罷工的劇目)等劇,後小林多喜二及左翼領導平澤計七都被殺害。土方與志之後也加入了無產階級藝術家聯盟。

中日兩國的話劇藝術同時起步於19世紀末到20世紀初的二十年間。中國的第一個新劇團體,應該是20世紀初在日本由中國留學生組建的“春柳社”。劇社的發起人有李淑同、曾孝谷,之後還有歐陽予倩、田漢等人。當時他們在日本演出《茶花女》、《黑奴籲天錄》獲得巨大成功,這不僅對留日中國學生起到了激勵作用,同時也受到了日本觀眾的稱頌。“春柳社”最後由於清政府的干涉而陷於停滯。“春柳社”是中國新戲劇啟蒙的代表團體,此時也是中國文明戲最為興盛的階段。在此期間,中日間戲劇團體就開始逐步展開一些互訪演出,文明戲本身也是在學習日本新派劇的過程中成長起來的。最初,在上海虹口地區有一家名為“東京席”的舊式小劇場,專門進行日本新派劇的演出,演出的劇團多為從日本來的旅行劇團,這些表演吸進了很多中國的青年和戲劇工作者前去觀摩學習。1914年,開明社和中華木鐸新劇赴日演出,先後在大阪和東京上演了《豹子頭》、《復活》等劇目,頗受日本媒體好評。中日兩國的戲劇互訪也就是從這時開啟的。

話劇《威尼斯的商人》劇照 于黛琴在劇中飾演鮑西婭

1937年“盧溝橋事變”以後,抗日戰爭全面爆發,至1945年日本戰敗投降,在此期間,中日兩國戲劇交流幾乎完全停滯。抗戰勝利後,由於各種政治原因,中日兩國的戲劇交流也並不順暢。1972年9月29日,中日邦交正常化。1978年,隨着改革開放大幕的拉開以及次年《中日和平友好條約》的簽訂,中日戲劇交流也掀開了新的篇章。

首先,交流的渠道開始增多。在此之前,兩國戲劇界只有民間交流,而從1980年前後開始,中日兩國政府和中國政府所屬的中國對外演出公司開始組織交流。如1979年日本歌舞伎劇團來華演出和中國京劇團訪日演出,都是根據政府間文化協定進行並由政府組團的交流活動。渠道多了,相互往來的團體和個人自然也就大大增加了,僅是參與中國劇協同日中文化交流協會對等互訪的正式戲劇家代表,就已多達六十多人次。

其次,兩國間戲劇交流的種類增多。此前,日本只有大約三次歌舞伎劇團、兩次話劇團以及松山芭蕾舞團訪華,中國只有京劇團去過兩次日本,劇種、劇團數量都很少。80年代後,僅劇種而言,日本來華演出的就有歌舞伎、能樂、狂言、文樂等幾大傳統劇種,以及話劇、歌劇、芭蕾舞劇、音樂劇和新木偶劇等。中國訪日演出的除京劇團外,另有崑劇、川劇、河北梆子等。1983年,中國史上第一次有話劇團體訪日公演,上演了話劇《茶館》,引起轟動。

再次,交流演出方式多樣化,交流演出逐漸發展成劇目互演和互請對方導演以至中日兩國演員同台合演。80年代初,陜西人藝上演過日本話劇《女人的一生》,後北京人藝也排演過此劇。大連等地方劇院上演過《飢餓海峽》、《結婚》等劇目,中央戲劇學院也上演過《水中都市》等劇目。而日本也上演了中國題材的作品,有民藝演出的《日出》,由話劇人社聯絡“關西藝術座”演出的《阿Q正傳》,“齒輪劇團”演出的《馬蘭花》以及河原崎長十郎出演的《屈原》、《水滸傳》和《野豬林》等。

最後,在戲劇教育方面,兩國都注重培養下一代戲劇工作者並展開交流互訪。千田是也創辦的日本桐朋短期大學戲劇科和日本大學戲劇科日本教育同盟,是日本戲劇教育的主要單位。80年代後,桐朋短期大學多次組織青年學生來華訪問。而中央戲劇學院、上海戲劇學院和中國戲曲學院等中國主要戲劇教育單位,也十分注重兩國間在教學經驗以及實踐方面的交流。

話劇《李雙雙》劇照 于黛琴在劇中飾演李雙雙

進入90年代後,中日兩國的戲劇交流繼續保持着頻繁的往來與互動,自1995年開始,兩國的戲劇交流又呈現出新的特點和面貌。

首先交流的領域不斷擴展,除經典戲劇在兩國間不斷交流演出之外,還湧現出許多新興的年輕戲劇團體以及現代劇目。如“新宿梁山泊”劇團、荒馬座、檸檬座、南河內劇團、鳥之劇場等等。過去在觀眾心目中沉寂一時的劇團也恢復了活力。如“東演劇團”也開始排演中國的劇目《同船共渡》並在武漢等地用日文演出。同期中國也出現了許多小劇場演出,劇目繁多,如《莫道桑榆晚》(曾在日演出),此外解放軍的藝術家們也介入中日戲劇交流行列。中日兩國的各種戲劇形式都可以在對方國家找到知音和忠實的擁躉,兩國間也在不斷拓展新的戲劇合作形式,譜寫了中日之間真誠友好往來的新篇章。

其次,赴對方國家的訪問演出頻度顯著增加。從之前兩國每年只舉辦一兩次赴對方國家的訪問演出,到1992年中日邦交正常化20周年時,以新製作座為首,後有四季劇團、荒馬座等劇團共訪華演出7次,中方訪日演出8次。再到1994年,以花柳千代與中國戲曲學院合作《大敦煌》為代表,年間中日兩國互訪次數已接近每月一次之多。到了2000年至2005年期間,中日之間幾乎每月都有互訪演出。

再次,這一時期兩國在戲劇領域的合作向更深層次和更廣的維度發展。1998年日本國立能樂劇場上演了由日本狂言代表性演員野村萬作與中國崑劇名角張繼青同台演出中國傳統劇目《秋江》,不久又有阪東玉三郎(有日本梅蘭芳之稱的著名男旦)特意到中國學習崑曲,並在中日兩國演出了《牡丹亭》。在這樣的合作中,兩種不同的藝術形式,兩種不同的語言,順其自然地相互交融,產生了獨特的藝術魅力,贏得了廣泛的讚譽。另外,在“中日友好之夜”晚會上由崑劇演員張軍和歌舞伎演員市川笑也合演了《驚夢》。中國的“柳夢梅”和日本的“杜麗娘”完成了一次古老東方文化穿越歷史的精神對話。這種深層次的合作拓寬了中日戲劇乃至東方戲劇的表現形式,突破了兩種不同文化語境下戲劇形態的邊界,是兩千年來中日文化交流史上的一大創舉。除此之外,中日戲劇比較研究及學術交流活動,以及中日韓三國共同舉辦的BeSeTo戲劇節,都加深了國際文化交流的深度和廣度,為中日戲劇交流發展提供了新的可能和嘗試。

于黛琴(右)與日本演員李香蘭(左)

于黛琴曾任中日合拍電視劇《別了,李香蘭》的中方導演和劇本翻譯

下面我想借着此次講座的機會給大家講一講,我作為演員和導演在這一時期參與中日戲劇交流活動的幾段親身經歷。

1982年我赴日考察之前,劇協的負責人交代給我一項艱鉅的任務,那就是了解日本的劇團生態,包括劇團的數量、經營狀況以及演員的生活情況等等。這説明,經過了長時間的交流中斷之後,中國對日本的戲劇界了解甚少。而我這次的日本之行,正好可以讓國內了解日本戲劇界的現狀,同時也可以向日本戲劇界介紹中國的戲劇發展情況,以求架起中日間戲劇交流的一座橋樑。訪日期間,我考察了青年座、文學座、文化座、前進座、俳優座以及齒輪劇團等日本著名劇社,通過與他們的接觸,使我更加了解日本的戲劇界。藉此機會,我着重向大家介紹兩個在中日戲劇交流活動中比較重要的戲劇院團。

我到日本之後,首先接待我的是在東京頗有影響的劇團——青年座。因為我有着多年的表演實踐經驗,再加之我經常與青年座一起參加日本國內的巡迴演出,與他們的演員同吃同住同浴,很快我就贏得了日本同行的信任與尊重。與他們相處下來我發現,日本的專業劇團與中國的生存狀態完全不同。在中國,只要參加了劇團就衣食無憂,生活無慮,可以全心全意投身戲劇。可是日本劇團的演員酬金甚微,大多數人還必須要靠打工來維持生計。有的演員甚至做工至深夜,第二天早上八點仍然堅持到排練廳排練。即便如此,他們的演員與工作人員仍然保持着對藝術執着的追求,奮進不懈,始終以飽滿的熱情來支撐着自己艱苦的生活,這一點讓我十分敬佩。我已離開青年座多年,但青年座與我始終保持着如初的友誼,他們的座友名單上至今還保留着于黛琴的名字。青年座曾克服經費上的困難,兩度來華演出經典劇目《文娜啊,從樹上下來吧》。

另外一個比較重要的劇團是小林宏在岐阜創立的齒輪劇團(非齒輪座)。齒輪劇團是一個半專業的劇團,除燈光音響等技術和行政部門為全職人員外,演職人員均為業餘,十幾位骨幹雖然是專業出身,但也都從事其他職業。他們通常在晚上下班後去排戲,是一羣熱愛藝術和演藝事業的人,令人尊敬。齒輪劇團還嘗試了“市民創作劇”的方式,用廣告形式招收部分市民來參加表演,以此來調動觀眾對於戲劇的熱情。甚至連市政廳裏的許多公務員也都是劇團的業餘演員。市長一開始反對,後來劇團給他提供了一次當演員的機會,扮演天皇的信使,令他感受到了戲劇的魅力,此後便對該劇團給予了支持。該劇團不發工資,只有一部分演出酬金,會員還需繳納會費,但是大家如同齒輪咬合一般齊心協力,保證了演出的質量。1987年,小林宏來到中國,邀請青年藝術劇院的院長陳顒赴日擔任齒輪劇團即將排演的話劇《紅鼻子》的中方導演,同時邀請我出任該劇的副導演兼翻譯。臨近公演前,該劇的原作者姚一葦夫婦也從台灣趕到了日本。此次公演在日本引起廣泛關注,小林宏先生不僅為中日兩國的戲劇交流做出了重要貢獻,也為中國海峽兩岸的文化交流與合作提供了契機。當時日本的報刊、電視台都做了報道,中國作協、劇協主席曹禺也對此給予了肯定。

小林宏去世後,劇團由其夫人和青年演員波御郎繼續經營,直到現在,這個劇團依然辦得有聲有色。

于黛琴(左)與栗原小卷(右)在電影《清涼寺的鐘聲》發布會上的合影

于黛琴任該劇副導演,栗原小卷為該劇主演

隨着中日友好條約的簽訂,中日兩國之間的戲劇交流、互演逐漸增多。但是兩國的戲劇互演存在着語言不通的問題,話劇的主要意趣便寓於台詞之中,“台詞是一劇之靈魂”,如果不能準確地表達台詞,也就失去了話劇的意義。如何解決這個難題,關乎一場演出能否取得成功。在中日兩國的戲劇交流中,我接待了大量訪華的日本戲劇團體,也參與了多次戲劇演出中的翻譯與配音工作。

1983年9月,北京人藝攜經典話劇《茶館》赴日演出,為了保證劇情能全部被日本觀眾理解,日方堅持用五位日本演員來配音。當時已經75歲的日本著名演員杉村春子找到我,邀請我擔任《茶館》同聲翻譯的排練指導工作。《茶館》的日譯本水平很高,但是怎樣讓它口語化,怎樣讓日本演員讀起來和中國演員的台詞合上拍就存在許多難點。例如性格化的語言怎麼表達得恰如其分?雙關語和諺語的直譯,有時與人物的動作有出入,怎樣能説得既準確而又能產生戲劇效果?同樣一句話,日文用時長而中文用時短,像“謝謝”在中文中只有兩個音節,但日語卻相當長。怎樣使日語和中文同步?這些都是亟待解決的問題。

于黛琴(左)與杉村春子(右)(20世紀80年代)

中日兩國在語言上有着不同的文化表達,要解決兩國間不同的生活習慣與審美標準的問題,就需要結合舞台經驗與藝術感受力,這樣才能讓視覺藝術與聽覺藝術達到完美的契合。老舍的台詞風趣幽默,但有時直譯成日文就失去了原有的藝術感染力。比如劇中劉麻子有一句台詞是“都説小兩口,誰聽説過小三口兒啊?”,假如將這句台詞譯為“只有兩個人的友情,哪有三個人的友情?”,這樣的翻譯就失去了原劇中的詼諧,於是我們最後決定譯為“只有兩人夫妻之説,哪有三人夫妻?”。

對於《茶館》演出的配音,日方原先有兩種方案:一種是不強調感情,僅以冷靜的聲調追求速度的一致;另一種是不干擾觀眾,只在每句話的開頭或者台詞的空隙中快速將這一段話的內容唸完。這兩種方法都不能令人滿意,要想在配音上取得完美的藝術效果,不僅台詞的速度要與台上演員一致,感情上也要向台上演員靠攏。因此為了達到使台詞既不失原意又能與日文同步的效果,我幾乎用了半個月的時間對台詞進行了刪改加工。此外,為了能夠使配音演員的語速與台上演員的情緒變化保持一致,我們採取了一種簡單卻又有效的方法,那就是在日方演員為演出配音時,我在他們的背後做出簡單提示,如若他們講得快了,我就在他們背上畫圈示意把台詞放慢,講得慢了就在他們背上畫線。這種方法雖然簡單,卻極為奏效。該劇公演時,現場氣氛熱烈,劇場效果無異於國內。有的演員甚至來問我,“今天的觀眾全是華僑吧,要不怎麼能聽得懂中國話?”我聽了之後很是欣慰,這表明我們的工作取得了成功!

有了《茶館》演出的成功,1990年北京人藝攜《天下第一樓》第二次赴日公演。雖然我並不是人藝的工作人員,但是當時夏淳導演一再堅持讓我隨團赴日,並負責劇本的翻譯和配音工作。這次《天下第一樓》演出採取的是放錄音而非同聲傳譯的方式。我將劇本翻譯好後,北京人藝就及時寄到日本以便日方先期錄音。可是劇團的大隊人馬到達日本後,我卻發現了一個令人吃驚的大問題:日方演員給台詞錄音時,既不帶任何感情,也沒有抑揚頓挫,機械地如同唸經一般,無法達到與演員的表演同步。這必然會使觀眾感到疑惑,甚至產生騷動,同時這種唸經式的台詞,無疑會使觀眾產生聽覺疲勞,而這勢必會影響演出的效果。由於時間緊迫,此時再重新錄音顯然已經來不及了,為了避免使觀眾產生疑惑和聽覺疲勞,我和錄音師合作,連夜對錄音進行了重新剪輯,把重要的內容留下,非重要的內容則全部剪掉,以使錄音和演員們的表演合拍。終於,在演出之前,我們對上了劇本,保證了最終的演出效果。30多年過去了,這是我第一次説起這件事,人藝的同志們一直都不知道。

中日兩國間的戲劇交流是中日文化交流的一個重要的組成部分。原中國駐日大使宋之光與夫人李青二位曾嚴肅地對我説:“于黛琴,你是中日文化交流的大使”。對我而言,這句話既是一種榮譽,同時也令我時刻都能感受到責任的重大。在我幾十年的藝術生涯之中,能夠以“橋樑”和“使者”的作用,促進兩國間在戲劇甚至其他文化領域中的交流,推動中日友好合作,我感到非常榮幸。進入新世紀以來,隨着中日兩國關係的變化,由於大家都知道的原因,雙方的熱情都在減弱,戲劇交流也受到了影響。我希望我們能夠排除障礙,在中日關係改善的過程中,再現昔日中日戲劇交流的輝煌。

2020年12月

作者九十歲生日前夕

於燕達金色年華健康養護中心

中國社會科學院文學研究所研究員 劉平

主講人介紹:劉平,男,河北遷安人。中國社會科學院文學研究所研究員,中國社會科學院研究生院教授、碩士研究生導師。研究課題:中國現當代戲劇。係中國田漢研究會副秘書長、中國戲劇家協會會員、中國話劇藝術研究會副秘書長。曾擔任文化部“文華獎”、“羣英獎”、兒童劇、小劇場話劇評委;中國戲劇家協會“中國戲劇獎·曹禺戲劇文學獎”、“中國戲劇獎·戲劇理論評論獎”評委;中國話劇藝術研究會“全國戲劇文化獎·話劇金獅獎”評委。

著作有:《中日現代演劇交流圖史》、《戲劇魂——田漢評傳》、《田漢在日本》(合編)、《唐槐秋與中國旅行劇團》(合編)、《當代戲劇散論》《20世紀中國文藝圖文誌,話劇卷》、《中國話劇百年圖文誌》、《新時期戲劇啟示錄》、《追尋心靈之光一孟冰戲劇創作之路》。參加編輯《田漢全集》、《顧毓銹全集》和《中國話劇百年劇作選》、《中國話劇百年展》。在《人民日報》、《光明日報》、《文藝報》等報刊和《中國戲劇》、《劇本》等雜誌發表多篇戲劇評論。

第八講:中日現代戲劇交流 MP3(音频)→【请点击这里】

聽眾朋友們好!中日戲劇交流源遠流長,從古至今連綿不斷,不僅促進了中日戲劇文化的發展,也增強了中日兩國人民的友誼。今天,我來講中日現代戲劇交流這個話題,主要以中日話劇交流為主。

中國話劇的誕生,與日本戲劇(新派劇和新劇)的影響有密切的關係。這種影響大體分為三個階段:

(一)十九世紀初,受日本新派劇的影響,中國留學生在日本組織成立了春柳社,演出了《茶花女》、《黑奴籲天錄》等話劇。後來,春柳社同人把日本新派劇的種子帶回國內,促進了中國話劇——文明戲的誕生。

(二)十九世紀二十年代,田漢等人留學日本,吸取大量日本文學、日本戲劇方面的藝術營養,從戲劇創作到戲劇運動都受到日本新劇的影響,中國由此出現了真正意義上的話劇。

(三)十九世紀三十年代,中國左翼戲劇也受到了日本左翼戲劇的影響。在戰爭年代,中日之間的戲劇交流明顯減少,但並沒有間斷。

1906年冬,中國留學生在日本東京組建了春柳社,發起人李叔同(息霜)、曾孝谷(延年)。春柳社的宗旨是:“以研究各種文藝為目的”,改良戲曲,目的是轉變社會風氣。先後加入春柳社者,有歐陽予倩、吳我尊、黃喃喃、李濤痕、馬絳士、謝抗白、陸鏡若等80多人。春柳社誕生的原因主要有兩個方面:一是受到日本新派劇的影響;二是受到中國國內政治和文藝方面的影響。

日本的新派劇是日本明治維新以後,在自由民權運動中產生的一種改良戲。所謂“新派”,是與“舊派”(歌舞伎)相對而言的。新派劇是從角藤定憲所倡導的“壯士芝居”和川上音二郎發起的“書生劇”發展而來。角藤定憲和川上音二郎都是自由黨的壯士,他們把演劇作為重要的宣傳手段,直接宣傳民主政治。角藤定憲在大阪聯合一部分自由黨壯士和青年學生,組織了“大日本壯士演劇會”。明治二十一年,在大阪新町座(劇場)初次演出了由角藤定憲的小説《豪膽的書生》改編的劇本《忍耐的書生與貞操佳人》,第二次演出了幸德秋水寫的劇本《勤王美談上野曙》。這兩個劇本都有強烈的反對天皇政府的現行政策的性質。明治二十四年,川上音二郎在卯日座豎起“書生劇”的招牌,演出了《經國美談》和《板垣君遭難實記》,這兩個戲都具有強烈的宣傳意味。從藝術上説,這些戲是一種改良的歌舞伎,但它的內容則與舊的歌舞伎完全不同,歌舞伎一般寫歷史題材,而新派劇所反映的卻是當時日本社會中的現實政治問題。在日本戲劇史上,壯士劇第一次把藝術與當時的政治活動聯繫起來,這是過去不曾有過的現象。這些都直接影響了春柳社的演劇活動。

從中國國內的政治與藝術方面的狀況看,春柳社成立時,正是滿清封建王朝面臨崩潰的末日、中國資產階級革命運動蓬勃興起的時候。資產階級改良派和民主革命派適應民眾的要求,及時地展開了思想啟蒙運動,掀起了近代中國第一次向西方尋求真理的熱潮。文學藝術領域也出現了改革的勢頭,相繼而起的“詩界革命”、“小説界革命”、“戲曲改良”等活動。當時,資產階級啟蒙思想家梁啟超在戊戌維新運動前後,就極力鼓吹借鑑歐洲資產階級民主革命與日本明治維新的經驗。他還把文藝、戲劇的功能與救國圖強聯繫起來,並帶頭撰寫了很多針砭時弊的新傳奇劇本,如《新羅馬傳奇》等。1905年,陳去病、柳亞子等人創辦了我國最早的戲劇專門雜誌──《二十世紀大舞台》,明確宣稱“以改革惡俗、開通民智,提倡民族主義,喚醒鈞天之夢;清歌妙舞,招還祖國之魂。”①這些主張都把文藝、戲劇與時事政治結合起來,確實鼓舞了當時剛剛興起的學生演劇運動。上海的京劇班也出現了“時裝新戲”,如汪笑農創作改編的《潘烈士投海》、《黑籍冤魂》、《波蘭亡國慘》等,汪優遊等人所組織的“文友會”演出的《捉拿安得海》、《江西教案》等戲,都具有鮮明的現實針對性,以此達到抨擊時政的目的。從藝術形式上看,明顯地模仿了當時盛行的“改良京劇”。但這些戲還不是真正的現代意義上的話劇。因此,日本的新派劇就引起了中國留學生的極大興趣。

那麼,春柳社在演劇方面受到日本新派劇的哪些影響呢?

春柳社成員在日本讀書期間,喜歡看日本的新派劇,並得到日本新派劇演員的指導、幫助和鼓勵。李息霜和曾孝谷都是日本上野美術學校的學生,接觸日本新派劇最早。他們拜訪過日本戲劇家藤澤淺二郎先生,得到他的幫助和指導。陸鏡若和藤澤淺二郎的關係也很密切,他們“不僅是朋友,而且是師生”。藤澤淺二郎辦了一個俳優學校,陸鏡若課餘時間就到那裏去學習,拜藤澤淺二郎為先生,跟他學演新派劇。春柳社上演《茶花女》、《黑奴籲天錄》時,藤澤淺二郎都親臨現場指導。春柳社演出《黑奴籲天錄》租用的劇場——東京本鄉座,也是藤澤淺二郎親自為他們聯繫的。陸鏡若還參加過早稻田大學的文藝協會,跟隨日本著名新派戲劇大家坪內逍遙博士學習新派劇。他還和日本著名的演員島村抱月、松井須磨子以及早稻田大學演劇博物館河竹繁俊一起演過戲,在《哈姆雷特》一劇裏扮演過一個士兵。

藤澤淺二郎 (《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

在表演方面,春柳社成員也是學習或模仿新派劇演員的風格。如陸鏡若學習伊井蓉峯,馬絳士則學習喜多村綠郎,歐陽予倩看河合武雄的戲較多,受其影響很大。

還有,春柳社演出的劇目有不少是模仿新派劇創作的,他們演出的《黑奴籲天錄》、《熱淚》、《猛回頭》、《社會鐘》等劇就是從新派劇改編的,舞台演出形式也是學習新派劇的。春柳社在東京的演戲,雖然沒有預定的計劃,也沒有嚴密的組織,最初也無所謂戲劇運動,主要是由於對戲劇的愛好。但是,他們的演戲在國內卻產生了廣泛的影響。春柳舊主(李濤痕)説,這次演出(指《茶花女》)“一時別開生面,為中國四千年未有之新劇,觀者皆歡迎之。”②

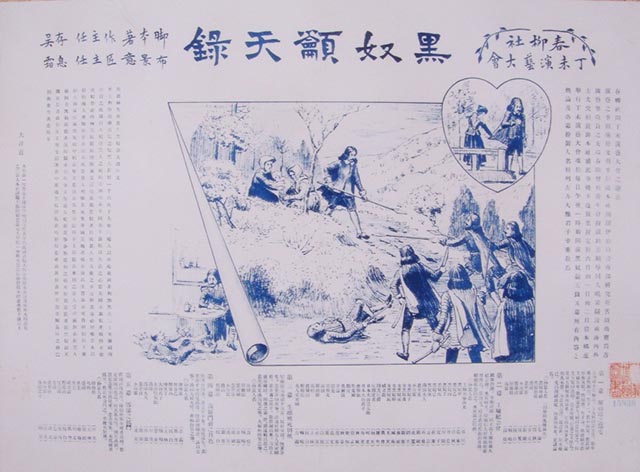

春柳社1907年在日本東京演出《茶花女》,李息霜飾茶花女(左)

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

《黑奴籲天錄》海報,春柳社1907年6月在日本東京本鄉座演出海報。

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

《黑奴籲天錄》,春柳社1907年6月在日本東京本鄉座演出

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

1910年的暑假,陸鏡若由日本回國,在上海成立新劇同志會,不論是劇本創作還是演出風格都學習日本新派劇。他把日本新派戲作家佐藤紅綠的《潮》改譯成中國劇本演出,劇名叫《猛回頭》。1911年排演了話劇《社會鐘》,是他根據佐藤紅綠的作品《雲之響》改譯成中國劇本的。

上世紀二十年代,留學日本的中國學生依然很多,如郭沫若、郁達夫、田漢、成仿吾、鄭伯奇、白薇、張資平、陶晶孫等人,其中與日本戲劇界交往比較多並受到日本戲劇影響的,田漢是其中的代表人物。

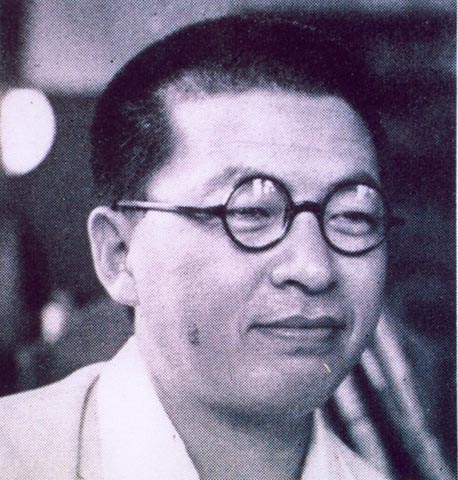

田漢

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

1916年田漢在舅父易梅園先生的幫助下,實現了去日本留學的願望。當時,西方文化大量湧入日本,新劇也在戲劇改良中誕生。新劇與新派劇不同,新劇是西方式的表演風格,新派劇是從歌舞劇改良而產生的一種演劇樣式,是把歌舞伎的唱改為説,但舞台演出還帶着鑼鼓點。當時的日本,新劇劇團如雨後春筍般地出現,如文藝協會、自由劇場、藝術座、舞台協會、無名會等。那時,熱心於戲劇改革的日本戲劇活動家們,一方面在戲劇改革實踐中進行各種探索,創造出與歌舞伎不同的演劇形式;另一方面,他們大量翻譯歐洲各國著名劇作家的作品,以充實舞台演出。莎士比亞(William Shakespeare)、易卜生(Henrik Johan Ibsen)、歌德(Johann Wolfgang von Goethe)、王爾德(Oscar Wilde)、霍普特曼(Gerhart Hauptmann)、梅特林克(Maurice Maeterlinck)、契訶夫(Anton Chekhov)等作家的作品都在日本舞台上演出過,並產生了很大影響。田漢在國內就喜歡戲劇,但以前看的是京劇和湘劇,對日本舞台上出現的新劇從未看到過,所以感到很新鮮,他説:“到東京後適逢着島村抱月和名女優松井須磨子的藝術劇團運動的盛期,上山草人與山川浦路的近代劇協會也活動甚多,再加上由五四運動引起的新文學運動的大潮復澎湃於國內外,我才開始真正的戲劇文學的研究。”③

田漢在日本最早看到的近代劇,是藝術座演出的霍普特曼原作、楠山正雄翻譯的《沉鐘》;在公眾座演出的松居松葉根據蘇德曼(Hermann Sudermann)原作《故鄉》改編的《神主之女》;在東京有樂座看由民眾座演出的梅特林克的《青鳥》;後來在有樂座又看了《威尼斯商人》、《溫德米爾夫人的扇子》(《少奶奶的扇子》)和《萬尼亞舅舅》等劇,都給他留下了深刻的印象。他看《青鳥》後説,看這個戲“長了許多見識,添了許多情緒,發了許多異想”。④

為了更多地了解日本文藝界的情況,田漢還常常去參加日本戲劇界的各種集會,拜訪日本作家,他交往最多的日本作家是廚川白村、佐藤春夫和谷崎潤一郎。

廚川白村是日本著名的創作家和文學理論家,被稱為唯美派,他最重要的理論著作有《苦悶的象徵》和《出了象牙之塔》等。1920年,田漢去拜訪廚川白村先生,受到熱情接待,廚川白村先生對田漢説:“翻譯事業,固然要緊,在建築自然主義,最好多譯易卜生的。”他還説:“凡是創作家只消盡力地去創作,別管評論家底是非毀譽。”⑤田漢“很感佩這句話”⑥。

後來,田漢又去拜訪過佐藤春夫和谷崎潤一郎先生,兩個人都是唯美派作家。田漢很喜歡讀他們的作品,回國後他翻譯過佐藤春夫的《田園之憂鬱》、《殉情詩集》,翻譯過谷崎潤一郎的《人與神之間》等小説,在戲劇創作上也深受這兩位作家的影響。

秋田雨雀

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

此外,田漢還翻譯了很多日本劇作家的作品,有:菊池寬的《父歸》、《屋上的狂人》、《海之勇者》、《溫泉場小景》;小山內薰的《男人》;山本有三的《嬰兒殺戮》;中村吉藏的《無籍者》;武者小路實篤的《佛陀與孫悟空》、《桃花源》;岸田國士的《戲劇概論》等等。這些對於田漢的創作思想的形成都產生了重要的影響。

因為受到日本劇壇的新氣象的影響,田漢從那時開始就立志做戲劇家。他最初看了日本新劇團體演出的新劇時,聯想到中國戲劇舞台的淒涼景象,從內心感到一種難以言表的苦悶與焦急。1920年他在給郭沫若的信中説:“記得在上海共舞台看過小香紅她們演《宏碧緣》,使我起一種感想,就是她們資質都不錯,可惜既沒有好腳本教她們去演,又沒有好教育教她們如何演,更沒有好觀劇階級了解她們演的是甚麼,覺得此後我們的責任真是重。”⑦他在信中明確表示要做“中國未來的易卜生”。

在劇本創作方面,田漢學習、借鑑日本劇作家的創作方法。如他創作的《蘇州夜話》,是一部表現反戰內容的戲。從內容上説,這個劇有武者小路實篤《野島先生之夢》的影響,一是兩劇中的人物設置幾乎是同樣的,二是《蘇州夜話》中賣花女控訴戰爭罪惡的台詞與《野島先生之夢》中芳子詛咒戰爭的話有相似之處。從人物的情感方面説,《蘇州夜話》中的老畫家又與菊池寬《父歸》中的父親有相似之處,尤其是他們的那種“負疚”、“懺悔”的心情。而《蘇州夜話》中老畫家與女學生楊小鳳談情的一場戲,又與秋田雨雀《Asparus(喜劇)》一劇中的主人公藝術家與女學生山村京子談情時的場面有相似之處。然而,田漢創作《蘇州夜話》一劇時又確實有着自己的模特兒和生活體驗。他是以南國社的一位女演員唐叔明的身世為依據,其中的老畫家和女學生楊小鳳是以唐槐秋和歐笑風為模特兒創作的⑧。他後來創作的《垃圾桶》有山本有三的《嬰兒殺戮》的影響,《火之跳舞》有《骷髏的跳舞》的影響,但在立意上卻不完全相同。《嬰兒殺戮》和《骷髏的跳舞》表現民眾與政府的對抗,《垃圾桶》和《火之跳舞》則表現了貧富不均而引發的各階層之間的矛盾與鬥爭。

此外,田漢的《南歸》與中村吉蔵的《無籍者》有內在的聯繫;《落花時節》與倉田百三的《出家及其弟子》也有着內在的聯繫。《南歸》和《無籍者》都是表現流浪者生活的作品,但劇中反映出來的情調是不同的。《無籍者》一劇以現實主義的手法塑造了一個雖然身為乞丐,地位低下,但面對侮辱他的“強大者”卻敢於反抗、不卑不亢的流浪者形象;而《南歸》中的流浪者雖然人格上不卑不亢,但情緒上卻常常流露出一種無可奈何的感傷。《落花時節》中宣揚愛是無限的、神聖的,不是自私的觀點,顯然受到了《出家及其弟子》劇中“不以愛戀人之故而損害他人”的精神的影響。

1922年,田漢與妻子易漱瑜從日本回國開展戲劇活動,創辦南國小劇場,組織學生演戲,也是受到日本築地小劇場的影響。

在這裏,還應該談到魯迅與武者小路實篤的交往。

魯迅與武者小路實篤沒有見過面,因為魯迅翻譯了武者小路實篤的劇本《一個青年的夢》,兩人卻有過一段文字因緣。

武者小路實篤是日本的進步作家,他是戰爭的反對者,希望着和平的到來,他寫《一個青年的夢》,是因為他目睹了戰爭給各國人民造成的災害,想以這篇作品促使世界人民的覺醒,起來反對戰爭。魯迅正是看中了作者反對戰爭、祈盼和平的“真誠”,翻譯了這篇作品。武者小路實篤從雜誌上看到《一個青年的夢》的中文譯本,心情非常激動,立即給魯迅這位“未知的支那友人”寫了一封熱情洋溢的信:“我的《一個青年的夢》被譯成貴國語,實在是我的光榮,我們很喜歡。……在這本書裏,放着我的真心。這個真心倘能與貴國青年的真心相接觸,那便是我的幸福了。”

儘管30年代初發生了日本帝國主義侵略中國的戰爭,但兩國人民之間的友好往來以及文化方面的交流並沒有中斷。1933年,杜宣、沙文漢、陳修良、蔣宛如、顧鳳城、李祥麟、林煥平、顏一煙、吳天、劉汝醴等人去日本留學,與日本的文化藝術界結下了深厚友誼。

1935年春天,杜宣等幾位留學生在東京成功地演出了曹禺的《雷雨》,這次活動從一開始就得到日本戲劇家們的關心與幫助。如日本戲劇界的前輩秋田雨雀先生幫忙聯繫築地小劇場給予幫助。築地小劇場是日本左翼戲劇中心,劇場部的同仁從舞台設計到燈光、布景、道具、音響等都給予中國留學生極大的支持。東野英治郎和許達(朝鮮人)兩君來幫助化粧。沒有演出場所,就由邢振鐸去租借商科大學的禮堂——一橋講堂。當時在日本的巴金非常認真地看了《雷雨》的演出,很是興奮。

《雷雨》演出後,在東京的中國留學生中,形成了一次大家熱愛戲劇的高潮,於是成立了“中華留日學生戲劇座談會”,參加的會員多達四五十人。從此以後,他們連續不斷地演出了:果戈理的《視察專員》,托爾斯泰原著、田漢改編的《復活》和田漢的新作《洪水》等劇。每次演出都得到秋田雨雀先生的熱情幫助。經秋田先生介紹,演出場所均在築地小劇場。當時場租每場為100(日)元,因為秋田先生的關係,場租減半每場只收50(日)元。

1935年10月12日、13日,“中華留日學生戲劇座談會”在神田一橋講堂公演了洪深的《五奎橋》和李健吾的《這不過是春天》等劇。

經秋田雨雀先生的介紹,杜宣等人認識了村山知義先生,這樣就更加強了他們與日本左翼戲劇的關係。村山先生是一位才華橫溢的多面手,他是小説家、劇作家、戲劇理論家,又是出色的導演和舞台設計。在此後的兩年間,新協劇團和新築地劇團演出的所有劇目,杜宣等人幾乎一個不漏地去看,有《石田三成》、《天佑丸》、《夜明前》、《夜店》、《櫻桃園》、《昆蟲記》、《馬門教授》等。為了學習舞台方面的知識,他們有時還去看排演,向演員和導演請教問題。當時最出色的男演員是龍澤修、千田是也、薄田研二、三島雅夫等人,女演員是岸輝子、東山千榮子、細川近子等人。舞台設計是伊藤熹朔,導演是村山知義、久保榮、千田是也。他們同日本這些藝術家們建立了友誼,學到了很多戲劇方面的知識。對他們後來的戲劇創作和舞台實踐產生了很大影響。

村山知義

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

後來,一批留日學生組織了“中華國際戲劇協進會”,演出了曹禺的另一劇本《日出》。時間是1937年3月19日至21日,地點在神田的一橋講堂。扮演劇中女主角的是專為演出該劇而趕來日本的鳳子女士,她在復旦劇社演出《日出》時就扮演女主角陳白露,獲得一致好評。秋田雨雀先生看了《日出》後説:“中國學生能演出這樣的劇,中國能有這樣的劇作家,就證明中國是決不會滅亡的!”⑨

1937年春,鳳子應“中華”留東同學會話劇協會邀請赴日本演出全本《日出》,鳳子主演陳白露

(《中日現代演劇交流圖史》,劉平著)

因為戰爭的原因,中日戲劇交流曾一度中斷,但兩國戲劇家在戲劇交流方面奠定的友誼卻深深紮根在人們心中,成為中日戲劇交流史上一段佳話,其影響至今猶存。

註釋:

①柳亞子:《〈二十世紀大舞台〉發刊詞》(1904年)。

②春柳舊主:《春柳社之過去譚》,《春柳雜誌》第2期第111頁,1919年1月1日出版。

③田漢:《創作經驗談》,載《創作的經驗》第65頁,上海天馬書店1933年版。

④見《三葉集》第103—104頁、81頁,上海亞東圖書館1920年5月版。

⑤田漢:《新羅曼主義及其他》,載《少年中國》第1卷第12期,1920年6月15日出版。

⑥見:《三葉集》第122頁,上海亞東圖書館1920年5月版。

⑦見《三葉集》第104—105頁,上海亞東圖書館1920年5月版。

⑧參見唐槐秋《我和南國》,載《矛盾月刊》第2卷第5期。

⑨見顏一煙:《萬大哥永生》,載1997年8月5日《北京晚報》。

本中心溫馨貼士:文中圖片均由本文作者劉平教授提供,並由劉平教授本人負責版權事宜。

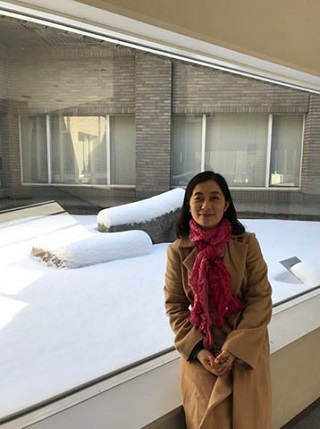

華南師範大學外國語言文化學院教授 李莉薇

主講人介紹:李莉薇,華南師範大學外國語言文化學院教授。中山大學中文系中國戲曲史專業文學博士。早稻田大學演劇博物館客座研究員。主要研究領域為中國戲曲史、中日戲劇交流史、比較文學與跨文化研究。在國內外已發表四十多篇學術論文、譯文。主持國家社科基金藝術學項目“20世紀京劇在日本的傳播與接受研究”等多項課題。曾獲得第七屆王國維戲曲論文獎(2016年)、廣東省第八屆優秀哲學社會科學成果獎(2019年)。已出版專著《近代日本對京劇的接受與研究》(廣東高等教育出版社,2018年),即將出版學術譯著《北平的中國戲》。

大家好。上一講我們講了以梅蘭芳先生的兩次訪日演出為代表的,“中國京劇走向海外”的相關內容,今天我們來講一講“近代日本學人的京劇史研究”。

為何日本人會研究京劇?這是一個很大的課題。我在這裏歸納如下幾點:

首先,我認為還是出於對中國文化的熱愛。清末民初,京劇成為了最大的劇種,是全民性的娛樂藝術。當時旅居中國的一些日本報人受到風靡全國的戲曲文化的熏陶,逐漸熱愛上京劇,成為了“京劇通”。這些來自日本的“京劇通”以辻聽花(1868-1931)、波多野乾一(1890-1963)、村田烏江(?-1945)為代表,在20世紀一二十年代的中日文化界相當活躍。他們在中日兩國報紙雜誌上寫了大量劇評,比如辻聽花在《順天時報》的專欄上寫了十七年的劇評,其總量估計有六千餘篇,影響很大。因此,辻聽花被認為是來自日本的“京劇評論家”。他們還出版了多種京劇史著述,不僅是日本讀者想了解中國戲曲的必讀書目,也是國內京劇研究的重要圖書。比如辻聽花早在1920年就用中文出版了第一部京劇史《中國劇》,之後改名為《中國戲曲》,後來又多次再版。波多野乾一則用日語寫了重要的京劇流派研究《中國劇及其名優》(1925),第二年就被鹿原學人翻譯成中文,並改名為《京劇二百年歷史》,為學界所熟悉。波多野乾一編著的劇目集《中國劇五百齣》大概可以稱得上是海外出版的第一部京劇劇目集,在劇目編排上具有創新意義。他們更是為梅蘭芳、綠牡丹等名伶的赴日公演出謀劃策,溝通中日文藝界,推動了中日文化的交流。

“京劇通”的愛好在日本文人的圈子裏出了名。大凡到訪中國的日本文人都少不了拜訪他們,在北京、上海遊覽之餘,觀看京劇更成了當時訪華文人的一道文化盛宴。著名作家芥川龍之介的筆下,曾生動地描繪了辻聽花等旅華“京劇通”的形象。在中國讀者熟悉的《中國遊記》裏,芥川稱讚辻聽花:“是戲通裏的戲通,即使是中國的名伶也很多拜先生為父。揚州鹽務官高洲太吉氏以外國人之身在揚州做官,自稱前有馬可•波羅,後有高洲太吉,氣焰着實囂張。然而,身為外國人而在北京稱為戲通的,找遍了北京也只有聽花散人一人。絕對是前無古人,後無來者”。①通過芥川的描述,日本“京劇通”的形象躍然紙上。濱一衞的《北平的中國戲》(1936)中,同樣把日本戲迷形象描寫得栩栩如生:“我們邊在戲院裏喝着龍井,吸着煙吞雲吐霧,使勁地用門牙磕着瓜子兒,邊有滋有味地品評伶人的演出。叫‘好’、拍手、拍照、畫素描,不喜歡的演員上場時毫不客氣地喝倒彩,聽到精彩的唱段時閉起眼來陶醉不已。和經常光顧的戲院伙計熟絡後,還可以免費站着看戲。我們的心思早已飛到舞台上,一起載歌載舞。”②可以説,他們對京劇的喜愛絕不遜於中國的民眾。

第二點,我想是受到西方觀念的影響,日本人注意到當代戲劇的社會功能。他們認為,戲劇是最好的民眾教育工具。通過戲劇,可以很好地認識一個國家的國民性。因為戲劇描寫的是人的故事,既有王侯將相的歷史,也有普通人的生活,反映的是普羅大眾的思想意識。鹽谷溫曾説過,“知曉元曲的一般大概,可據此窺見中國人的國民性”③。漢學家今關天彭也曾説,“通過中國的戲曲小説可以知曉中國社會實際,體察人情世態機微”④。由此可知,近代日本人出於政治外交等方面的原因,急於要了解和認識中國,可以説戲劇就是認識中國歷史文化和國民性的最好手段。綜觀近代以來日本學人所出版的各種京劇圖書,或多或少都能讀出這層用意。當然,從另一方面來説,研究中國文化並不單純是為了認識中國。戲劇研究家田仲一成先生很好地解釋過日本人研究中國文化的終極意義:“日本文化之根在中國,做中國研究就是保留日本文化的一脈傳統”。

第三點,我想要聯繫到日本中國學者研究中國戲曲的傳統。如前所述,王國維的《宋元戲曲史》成書於日本京都。近年來學界已經對王國維和京都學派學者的戲曲研究交流史進行了充分的研究。狩野直喜、鹽谷溫、青木正兒等日本學人在古典戲曲研究方面成就卓著,這或多或少地鼓舞了當時在華學人從另一個角度,也就是從舞台出發來研究中國戲曲。

比如,青木正兒的後學濱一衞(1909-1984)在二十世紀三十年代留學北京期間,始終帶着審美的眼光來看戲,關注點是舞台藝術的審美。在《北平的中國戲》一書中,他對三十年代的名伶演出有精彩的點評。比如,他對尚小雲演出的評論就極具個人風格:“(尚小雲)聲音高且清澈,有一副最大又最美的小嗓。何以男性的喉嚨能發出這般的聲音?!既非女性的聲音亦非閹人的高音,而是一副極具魄力、堂堂正正的男性嗓音。尚綺霞⑤先生的喉嚨真可謂深不可測的怪物!絕無一絲一毫的鬆懈,精彩絕倫的唱功實在了得。《二進宮》、《祭塔》、《祭江》等正統的青衣唱功戲足以把聽眾帶進恍惚迷離之境,沉醉在他的唱腔中。”⑥又如,他評荀慧生:“他擁有和美的姿態、大小適中的聲量和雖有點俗氣但頗具纖細之美的面龐,無論演什麼角色都能順手拈來。比起尚、程二人,更適合演其師王瑤卿開創的花衫行當……聲音稍微有點沙啞,但更顯嗓音的韌力之妙。雖然也有演技上的缺點,但他那從背到腰所展現的優美線條、鼻樑又或指甲的恰到好處的化粧,灼灼有神的眼睛流露出來的媚態帶有一種震懾力,頗有浮世繪風格之美。”⑦這裏我們也可以看出濱一衞是帶着理解和欣賞的眼光來評點演員的技藝的。

濱一衞、中丸均卿著《北平的中國戲》(1936年)

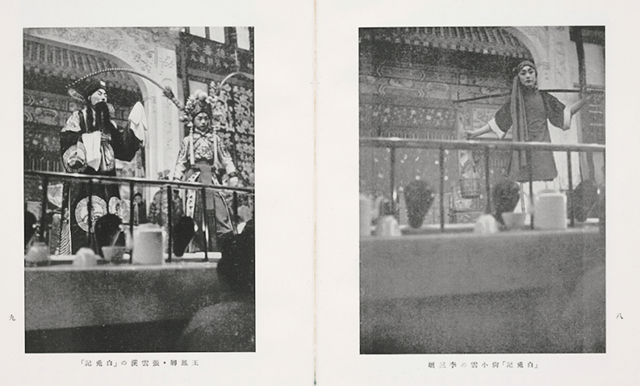

濱一衞、中丸均卿所拍攝照片(引自《北平的中國戲》,(1936年)

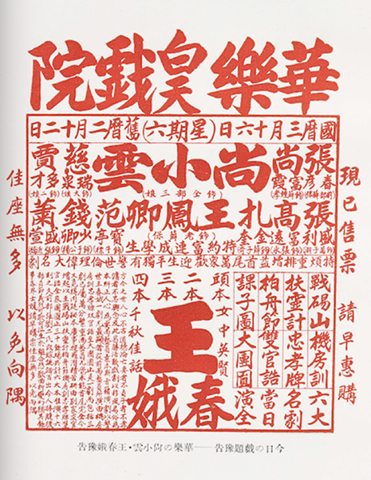

濱一衞收藏的戲單(引自《北平的中國戲》,1936年)

京劇史研究在日本學人的中國戲劇研究史上可以説是一個承前啟後的階段,上承了日本中國學界對中國古典戲曲以文獻研究為中心的時代,下啟對中國當代包括京劇、地方戲、話劇等諸多形式的大戲劇表演史研究的新時代。可以説,近代日本學人的京劇史研究是日本的中國戲劇研究史上一個不可或缺的組成部分。

第四點,正是由於中國近代戲曲“戲劇化”的發展,也促成了劇學研究的興起。把舞台表演當作一門學問來研究,始於近代。人們一般認為齊如山的京劇研究是最完整、最系統的。他在《京劇之變遷》等一系列的著作中把戲曲的美學特點上升到理論的高度,又幫助了梅蘭芳等一批表演藝術家完成了戲劇改良,開闢了不同於王國維的另一條戲劇研究的道路。而辻聽花最早寫成的京劇史《中國劇》,在研究方法上與齊如山的著述有異曲同工之妙,他們研究京劇所採用的方法不以文獻考據為主,而是平時注意搜集、調查第一手與戲劇有關的民間資料,在此基礎上論京劇的發展。這種方法,就是今天人們所熟悉的民俗學和人類學等學科常用的田野調查法。我們很難説是辻聽花影響了齊如山,還是齊如山影響了辻聽花。或許更多的應該是同時代的、“雙向度”的相互借鑑與交流。

辻聽花、波多野乾一等與梅蘭芳、齊如山在梅家大宅合照(引自《梅蘭芳的私家相簿》)

總之,近代日本學人的京劇史研究不僅是中日文化交流的成果,也是當時京劇在世界範圍內所產生的影響力的一個有力的迴響。日本學人的京劇研究為我們提供了一種域外的眼光與視角,促使我們重新認識中國戲曲在世界戲劇格局中的價值。從大的方面來講,尋找並樹立中國文化在世界文化格局中應有的位置。

以上為本次主講的全部內容。謝謝收聽。不當之處,敬請指正。

註釋:

①芥川龍之介著,秦剛譯:《中國遊記》,中華書局,2007年,151-152頁。

②筆者譯自中丸均卿、浜一衞『北平的中國戯』,東京:秋豊園:1936年。

③塩谷溫:『元曲概説』東京:目黒書店,1940年,99−100頁。

④今関天彭『支那戯曲物語』新版序 ,東京:元々社,1955年,第2頁。

⑤尚綺霞:即是尚小雲(1900-1976)。京劇“四大名旦”之一,名德泉,字綺霞。

⑥中丸均卿、浜一衞:『北平的中國戯』,東京:秋豊園:1936年,第56頁。

⑦中丸均卿、浜一衞:『北平的中國戯』,東京:秋豊園:1936年,第60頁。

本中心溫馨貼士:本中心曾於2019年1月26日在中國藝術研究院,與梅蘭芳紀念館聯合舉辦過主題為“梅蘭芳首次訪日演出100周年”的學術研討會。如果您對梅蘭芳先生的訪日演出感興趣,可以參考以下鏈接:

“梅蘭芳首次訪日演出100周年學術研討會 討論部分實錄 最終篇(15)”

https://mp.weixin.qq.com/s/jHz4S4K72_kjFBTJycfSIQ(此次研討會的之前各篇相關報道請見鏈接文末。)

華南師範大學外國語言文化學院教授 李莉薇

主講人介紹:李莉薇,華南師範大學外國語言文化學院教授。中山大學中文系中國戲曲史專業文學博士。早稻田大學演劇博物館客座研究員。主要研究領域為中國戲曲史、中日戲劇交流史、比較文學與跨文化研究。在國內外已發表四十多篇學術論文、譯文。主持國家社科基金藝術學項目“20世紀京劇在日本的傳播與接受研究”等多項課題。曾獲得第七屆王國維戲曲論文獎(2016年)、廣東省第八屆優秀哲學社會科學成果獎(2019年)。已出版專著《近代日本對京劇的接受與研究》(廣東高等教育出版社,2018年),即將出版學術譯著《北平的中國戲》。

第六講:中國近代戲曲與日本 MP3(音频)→【请点击这里】

大家好!我是華南師範大學的李莉薇。我主講的題目是:中國近代戲曲與日本——京劇走向海外和京劇史研究的開端,分兩次進行。

要説到中國近代戲曲與日本的關聯,那麼要講的一個重要內容是民國時期梅蘭芳的兩度訪日公演。這是中國戲曲正式走向世界的開端,也是中國戲曲與日本戲劇在舞台上的直接交流。同時,梅蘭芳的訪日公演也讓日本民眾對中國戲曲產生最直接的認識。

另外一個內容就是近代日本學人所開展的京劇史研究。以辻聽花和波多野乾一等人為代表的日本學人立足演出現場,從京劇本體藝術形態的角度來評論介紹京劇,對於推動京劇研究和中日戲劇交流做出了很大的貢獻。

在進入正題之前,我想首先明確一下所謂“戲曲”的概念,再介紹一下中國近代戲曲發展的狀況。

今天我們一般用“戲曲”(戯曲,ぎきょく)這個詞來指傳統戲劇,比如崑曲、京劇、粵劇等等。但這個稱謂其實是一個“出口轉內銷”的詞彙。據文獻可知,“戲曲”這個詞,在元初就已經有人使用了,但並不常用。直至清末以前,人們習慣於用“戲”、“曲”,或者更明確地用“戲文”、“南戲”、“傳奇”、“雜劇”等稱謂。

那麼這個詞是怎麼流傳到日本的呢?我們知道,雖然幕府統治的江戶時代實行閉關鎖國的政策,但文化的交流並沒有斷絕。通過長崎這扇窗口,中國文化源源不斷地傳播到日本。江戶時代的日本,町人文化發達。大量明清時期的小説曲本流傳到日本且深受民眾的歡迎。唐話學習,也就是中國語學習,流行一時。流傳到日本的小説曲本中與“戲曲”相關的語彙,也被當作語言素材編寫入當時的唐話教材之中而為人們所熟知。

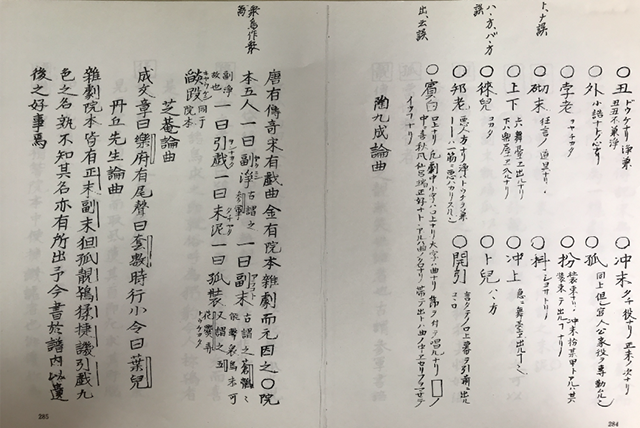

江户時代專門收錄戲劇語彙的唐話辭書《劇語審譯》 (引自長澤規矩也編《唐話辭書類集》第四集)

據研究,明治時期的日本人賦予了“戲曲”這個詞新的意思。①明治之初,日本人翻譯了大量的西方術語概念。他們借用“戲曲”這個詞來對應英語裏的“drama”。日語裏“戲曲”一詞,主要是指戲劇的腳本(台本,テキスト)。後來更多用“演劇”(演劇,えんげき)一詞來指包含舞台表演的戲劇。

近代留日學者受到日語的影響,也採用了“戲曲”一詞。1913年,王國維先生在日本京都完成的《宋元戲曲史》出版,不僅開創了中國戲曲史這門學科,也讓“戲曲”一詞,成為了中國傳統戲劇的專有名詞。

需要指出的是,王國維研究“戲曲”,主要還是側重研究“戲曲”的文學性。不過,事實上,戲曲發展到近代,已經越來越走上一條“戲曲戲劇化”的道路。花雅之爭的結果是“花部亂彈”取代了崑曲,以作家為中心逐漸變為以演員為中心。花部戲曲的集大成者——京劇風靡全國,在近代進入了全盛時期。清乾隆年間發展起來的京劇經歷了程長庚時代的草創期、譚鑫培時代的成長期,在20世紀初期,迎來了以梅蘭芳為代表的“四大名旦”時代的鼎盛期。人們一般認為元雜劇是戲曲文學創作的高峯,但戲劇最深入人心的時代,卻無疑是近代。②傳統戲曲以其頑強的生命力,獲得了最大範圍的觀眾,成為全民性的娛樂藝術。但另一方面,近代以來西方戲劇觀念和話劇等戲劇形式的傳入,也為傳統戲曲的生存發展帶來了極大的衝擊,使得中國傳統戲曲不得不全方位地進行改良革新來應對挑戰。終於,經過戲劇改良,京劇完成了自身的變革,並以嶄新的面貌走向世界。外國觀眾所看到的京劇,是已經過改良革新的京劇。

雖然在梅蘭芳訪日公演之前,也有中國演員在日本演出的記錄,但因為所產生的影響與梅蘭芳的訪日公演相比不可同日而語,所以人們一般認為,梅蘭芳的訪日公演是京劇走向世界的開端。

1919年5月1日至12日,梅蘭芳受到東京帝國劇場董事長大倉喜八郎的邀請,率領梅劇團在帝國劇場公演。先後演出了《天女散花》、《御碑亭》、《黛玉葬花》、《虹霓關》、《貴妃醉酒》等劇目。結束東京演出後,5月19日、20日梅蘭芳又率團在大阪中央公會堂演出了兩天。5月23日至25日,在神戶公演。5月26日梅蘭芳一行從神戶啟程歸國。由於公演期間北京爆發了影響深遠的五・四運動,梅蘭芳接受了在日留學生的意見,縮短了演出行程,較原定計劃提前回國。雖然如此,京劇首次到海外演出,還是獲得了圓滿的結果。

1924年10月,為慶祝在關東大地震中受損的帝國劇場修復開業,以及為大倉喜八郎祝壽,梅蘭芳再度獲邀訪日演出。從10月20日開始至11月4日,梅蘭芳在東京帝國劇場演出了《麻姑獻壽》等十多個劇目。從11月7日起,梅蘭芳又繼續率團到關西的寶塚大劇場、京都岡崎公會堂公演。由於有了第一次公演的經驗與基礎,第二次訪日公演也受到廣泛的歡迎。

但訪日公演並非是單獨為京劇而設的專場演出,而是與日本戲劇同台演出的。自此以後,中日戲劇公演很多都採用了這種“共演”(きょうえん,意為聯合公演之意)的方式,延續至今。正是因為中日戲劇同台演出,梅蘭芳的訪日公演也可以認為是中日戲劇在舞台上同場競技、真正切磋交流的開端。

梅蘭芳訪日公演之前,中國劇在日本演出市場沒有多少價值,梅蘭芳本人也沒有什麼知名度,那為何公演後梅蘭芳和京劇引起了人們的極大興趣,並引發了大正時期的“梅蘭芳熱”呢?

今天依然可查閲到的“梅蘭芳”文獻無聲地佐證了當時梅蘭芳的熱度。梅蘭芳公演期間,日本的許多重要新聞報紙刊登了不少與梅蘭芳有關的評論報道。③我們從下面兩個表可以看到其中一些重要的評論文章。

| 日期 | 報紙出處 | 作者 | 評論標題 |

| 4月30日 | 大阪朝日新聞(朝刊) | 內藤湖南 | 如何看支那劇(一)——梅蘭芳和支那劇界 |

| 5月1日 | 大阪朝日新聞(朝刊) | 狩野直喜 | 如何看支那劇(二)——戲劇的結構 |

| 5月2日 | 大阪朝日新聞(朝刊) | 狩野直喜 | 如何看支那劇(三)——戲劇的結構 |

| 5月2日 | 萬朝報 | 中內蝶二 | 看梅蘭芳 |

| 5月2日 | 都新聞 | 伊原青青園 | 梅蘭芳(所演的)天女 |

| 5月2日 | 東京日日新聞 | 在帝國劇場初次登台的梅蘭芳 | |

| 5月3日 | 國民新聞 | 凡鳥 | 顯示了天賦的風貌,梅蘭芳第一天的演出 |

| 5月3日 | 讀賣新聞 | 仲木貞一 | 梅蘭芳的歌舞劇 |

| 5月7日 | 東京朝日新聞 | 久保天隨 | 梅蘭芳的天女散花 |

| 5月14日 | 讀賣新聞 | 仲木貞一 | 梅之《御碑亭》 |

| 5月19日 | 東京日日新聞 | 久米正雄 | 麗人梅蘭芳 |

| 5月20日 | 大阪朝日新聞 | 全場觀眾為之傾倒—於中央公會堂首演的梅蘭芳如花嬌豔 | |

| 5月24、27日 | 大阪朝日新聞 | 石田玖琉盤 | 觀摩梅蘭芳劇(中、下) |

| 5月25日 | 大阪朝日新聞 | 遊龍戲鳳、嫦娥奔月觀後感 | |

| 5月30日 | 東京日日新聞 | 龍居松之助 | 給阪元雪鳥氏 |

| 新演藝(6月號) | 阪元雪鳥 | 來帝劇的梅蘭芳 | |

| 6月6日 | 東京日日新聞 | 阪元雪鳥 | 給龍居枯山氏 |

表1 梅蘭芳1919年訪日公演期間日本國內主要媒體的評論報道

| 日期 | 報刊出處 | 作者 | 評論標題 |

| 10月號 | 演藝畫報 | 福地信世 | 我所見之梅蘭芳《虹霓關》 |

| 10月23日 | 東京朝日新聞 | 市川左團次 | 支那劇和梅蘭芳 |

| 10月27日 | 東京每日新聞夕刊 | 高澤初風 | 梅蘭芳與〈神風〉、〈兩國巷談〉——帝劇初次公演 |

| 10月28日 | 中央新聞 | 田村西男 | 帝劇的初次開場 |

| 10月29日 | 帝國新報 | 田中畑亭 | 帝劇改建紀念演出——以梅蘭芳叫座 |

| 10月29日 | 萬朝報夕刊 | 中內蝶二 | 叫座的梅蘭芳 |

| 11月1日 | 東京日日新聞 | 三宅周太郎 | 如童話國一般的新帝劇 |

| 11月1日 | 大和新聞 | 山本柳葉 | 我看帝劇——帝劇主演劇碼與梅蘭芳 |

| 11月號 | 新演藝 | 山村耕花 | 改造後的帝劇 |

| 11月10日 | 大阪朝日新聞夕刊 | 石田玖琉盤 | 寶塚之梅蘭芳 |

| 12月號 | 新演藝 | 南部修太郎 | 梅蘭芳所演的劇 |

表2 梅蘭芳1924年訪日再演期間日本國內主流媒體的評論報道

這些評論大多由當時的資深戲劇評論家操筆,比如伊原青青園、仲木貞一、山村耕花等。難得的是,連“京都學派”著名漢學家內藤湖南、狩野直喜都在《大阪朝日新聞》上連載文章介紹京劇和梅蘭芳。戲劇評論家伊原青青園認為,“看了這場演出使我感到中國劇確有古典藝術的雅趣。梅蘭芳選擇這樣卓越的戲曲劇本,我想日本演員應該把他這種辦法當作自己的榜樣”。凡鳥在《顯示了天賦的風貌,梅蘭芳第一天的演出》中評論,“……梅最精彩的地方就是他扮演的天女踏上縹緲的雲路時的舞姿,真是舉世無雙”。中內蝶二在《看梅蘭芳》中寫道:“第一天的節目是他自己認為的拿手戲之一,是大倉男爵盼望得垂涎三千丈的《天女散花》。……聽説其舞姿是在中國傳統的舞式的基礎上加入日本舞蹈和西方舞蹈的特點揉合而成的。……融合得巧妙極了……。”石田玖琉盤在《大阪朝日新聞》發表《觀摩梅蘭芳劇》的評論,認為《御碑亭》是“這次演出的劇目中最有意思的。它沒有日本戲劇那種過分誇張的表情、亮相,它的誇張有一定的限度。年輕的妻子的表情很簡單,但梅的眼睛、嘴角、兩頰和步法,應該説他整個的身體,都發揮了出色天才的本領……”。④總的來説,日本主流媒體對於京劇藝術和梅蘭芳的表演以正面肯定評價為主。

除了戲劇界和中國文學研究界發表了各種“梅蘭芳評”之外,許多大正時代的作家文人,比如鼎鼎大名的芥川龍之介、谷崎潤一郎、吉野作造、宮澤賢治等等,都留下了與“梅蘭芳”相關的文字。

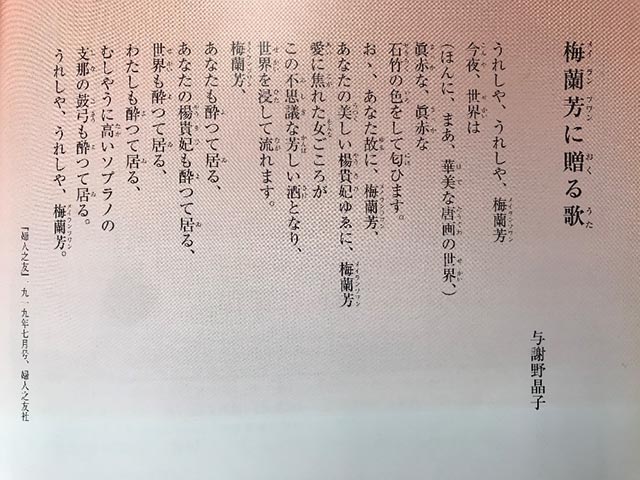

以追求思想解放著稱的女詩人與謝野晶子在觀看了梅蘭芳的演出後,熱情洋溢地寫詩贈梅蘭芳。我們可以從詩作感受到這位女詩人欣賞梅蘭芳的演出後所表現出來的感動:

贈梅蘭芳歌

我是何等的歡欣啊!

梅蘭芳!

今夜,整個世界,

(果真仿如華麗的唐畫世界。)

映照出石竹桃那赤紅赤紅的色彩。

啊啊,都是因為你啊,梅蘭芳!

因為你扮演的那美麗的楊妃啊,梅蘭芳!

為愛煎熬的女兒心,

化成不可思議的醇酒令整個世界陶醉。

梅蘭芳!

你也醉了,

你扮演的楊妃也醉了,

世界也醉了。

我也醉了,

那夜鶯般女高音的中國琴弦也醉了。

我是何等的歡欣雀躍啊,

梅蘭芳!⑤

正如眾多評論所説,真正叫人折服的,首先是梅派藝術所代表的中國傳統藝術之美。梅蘭芳所展現的舞台形象,讓日本觀眾感受到了一種代表中國傳統審美的藝術形象,體現了東方文化的審美情趣,因此,得到了日本知識階層的廣泛認可與接受。

其次,出國公演能獲得外國觀眾大範圍的支持,也是與梅蘭芳和梅蘭芳周圍的齊如山等文人充分考慮到跨文化戲劇演出的特殊性,採取了有效的演出策略是分不開的。梅蘭芳訪日公演帶給日本觀眾的,是不同於日本人過去所熟悉的“文本中的中國文化”,而是載歌載舞的、鮮活的中國文化。傳統戲曲“以唱為主”,但為了拉近和外國觀眾的距離,梅蘭芳和齊如山等人聯手改編打造了《天女散花》、《黛玉葬花》、《貴妃醉酒》、《麻姑獻壽》等新編京劇,加入了大量的舞蹈元素,使京劇改為“以舞為主”。因此,增強了觀賞性,打破了語言不通的障礙,通過音樂、舞蹈、演劇情節,讓日本觀眾真實地感受到了中國戲曲的優美。這點也是梅蘭芳公演能夠大獲成功的主要原因。

訪日公演後,梅蘭芳成為日本家喻戶曉的人物。一般中國人的名字日語發音多採用音讀法,但梅蘭芳的名字卻是直接採用漢語發音“メイランファン”。從大正時期開始,“梅蘭芳”已經成為一個文化符號,代表着日本社會對中國文化的認知。

以上為本次所講內容。下一次,我們講“近代日本學人的京劇史研究”。

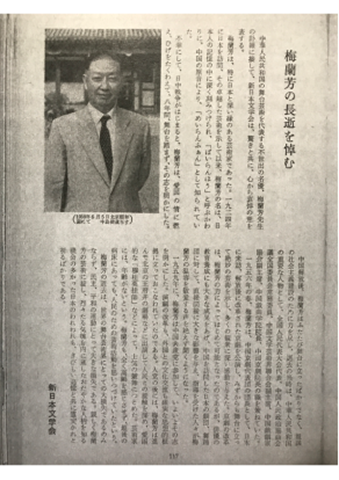

1961年,新日本文學會在會刊《新日本文學》上報道了梅蘭芳逝世的消息。

註釋:

①參見黃仕忠:《借鑑與創新——日本明治時期中國戲曲研究對王國維的影響》,《文學遺產》,2009年第6期。

②康保成:《中國近代戲劇形式論》,桂林:灕江出版社,1991年,第13頁。

③以下兩個表格,據吉田登志子著,細井尚子譯:《梅蘭芳的1919年、1924年訪日公演報告》一文及筆者赴日期間所見資料整理而成。凡吉田文提及的評論報道,均援引吉田文中所譯題目。

④引自吉田登志子著,細井尚子譯:《梅蘭芳的1919年、1924年訪日公演報告》,載《戲曲藝術》,1987年1-4期。

⑤筆者譯自與謝野晶子:「梅蘭芳に贈る歌」,『婦人之友』1919年7月號。

本中心溫馨貼士:本中心曾於2019年1月26日在中國藝術研究院,與梅蘭芳紀念館聯合舉辦過主題為“梅蘭芳首次訪日演出100周年”的學術研討會。如果您對梅蘭芳先生的訪日演出感興趣,可以參考以下鏈接:

“梅蘭芳首次訪日演出100周年學術研討會 討論部分實錄 最終篇(15)”

https://mp.weixin.qq.com/s/jHz4S4K72_kjFBTJycfSIQ(此次研討會的之前各篇相關報道請見鏈接文末。)