日本研究之窗——系列讲座(社会) 第二讲:日本募捐政策的演…

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。

第二讲:日本募捐政策的演变及其逻辑

上海外国语大学国际关系与公共事务学院

副教授 俞祖成

主讲人介绍:

俞祖成:政策科学博士(同志社大学,国家公派),曾执教于(日本)同志社大学大学院综合政策科学研究科,现任上海外国语大学国际关系与公共事务学院副教授、博士生导师、公共管理系执行主任,(全球)城市基层治理研究中心主任。2020年8月至2021年8月,挂职上海市虹口区人民政府凉城新村街道办事处副主任。兼任民政部全国基层政权建设和社区治理专家委员会专家委员、中华日本学会理事、中国社会保障学会慈善分会理事、上海市政治学会理事等学术职务。长期从事日本公共管理、城市基层治理以及社会组织政策研究。迄今在中外学术期刊发表70篇论文,主持国家社会科学基金项目等10余项研究课题,荣获“第16届日本NPO学会优秀奖”,入选“2018年上海市人才发展资金资助计划”。代表性研究成果:『現代中国のNPOセクターの展開』(山口書店,2017年)、《社区公共危机管理指导手册》(格致出版社,2020年)、《城市社区治理的困境:居民权利与义务的失衡》(《上海大学学报》(社会科学版)2021年第5期)。

冈本仁宏教授

当然,推动战后日本募捐市场日趋活跃和繁荣的因素,也不仅仅停留于面向非营利部门的税收减免制度。道理很简单,面向非营利部门的税收减免制度尽管同时涉及面向捐赠者和募捐者的税收减免待遇,然而其制度设计的前提在于“存在足够数量且能够公平竞争的募捐者(劝募者)群体”。对此,日本募捐协会在其编撰的《捐赠白皮书2013》中指出,在当下日本,“开展劝募(募捐)或提供捐赠的行为,基本处于自由状态。当然,这些行为需要遵守相关事项或接受有限规制”。对此,我们不禁想追问的是,日本是如何形成今日捐赠和募捐的自由状态?其遵守事项和有限规制究竟包括哪些内容?换言之,如欲洞察推动日本募捐市场日趋活跃和繁荣的原因,离不开对其募捐政策的变迁内容及其规制逻辑的全面考察。

日本募捐学会宣传图

日本捐赠白皮书

众所周知,日本的近代化进程发轫于150余年前的明治维新运动。面对来自欧美列强的殖民危机,日本政府意识到必须尽快完成国家统一并壮大国力以免遭国难,为此选择了构建强有力的中央集权体制以推进近代化进程。在这一国家目标的号召下,政府(政治)力量迅速垄断所有公共事务。基于这种集权式的国家战略思维,日本政府逐渐形成“公益=国益”的固化认知,并将“许可主义”彻底贯彻至公益法人的设立以及针对所有民间募捐行为的规制。

通过对战前日本相关政策的梳理发现,战前日本政府针对几乎所有组织或个人开展的募捐活动实行极其严厉的“资格准入许可制度”。与此同时,那些为数不多的被官方获准开展的募捐活动,还需接受相关政府部门的严厉监管。换言之,在国家力量全面垄断和掌控的战前日本社会,募捐活动不但不受官方欢迎,而且受到“资格准入许可制度”的严厉抑制。此即战前日本募捐政策的规制逻辑。

二战后,日本启动从近代化转向现代化的历史进程。在“盟军最高统帅总司令部”的强势主导下,日本实现了从“皇权政治”向“民主政治”的快速转型。尤其是1946年《日本国宪法》(新宪法)的颁布,迫使日本政府全面启动民主政治建设进程并对战前颁布的法律法规进行修订或废止。当然,战前日本的募捐政策也不例外,并由此引发战后初期曾一度出现“募捐规制空白期”。然而,由于战后初期的经济萧条以及社会运动风起云涌等多重因素的叠加,处于放任自由的民间募捐活动迅速引发一系列募捐乱象。无奈之下,日本部分地方政府从1948年起陆续出台并实施“募捐取缔条例”。在这里,所谓募捐取缔条例,是指“除了法律规定的特殊组织(例如日本红十字会和共同募金会)以及中央或地方政府所开展的募捐活动之外,要求其他所有组织或自然人在开展募捐活动之前必须获得地方自治体的首长或公安委员会的许可或向其提交备案的地方法规。”

通过相关政策文件的梳理和考察,我们不难发现,从1948年至20世纪60年代初期,日本部分地方政府基于整治募捐乱象的目的,通过出台募捐取缔条例,一定程度上恢复实施了“募捐资格准入许可制度”,同时对那些获准开展的募捐活动进行了监管,并有权对募捐活动所引发的违法行为进行处罚。这种规制逻辑,我们可将其概括“资格和行为的双重规制”(简称为“双重规制”)。

日本捐赠相关会议

不过,事实上,战后初期日本部分地方政府恢复实施的“双重规制”型募捐政策,其辐射区域和社会影响都是比较有限的。针对这一现象,日本宪法学者林代喜美曾给出如下解释:实施募捐取缔条例的市町村数量呈现“减少的原因,目前难以摸清。但据我推测,或许是因为如前所述的社会形势(笔者注:募捐乱象)得到缓解的缘故吧。目前,市町村出台的大部分募捐取缔条例事实上已成为‘休眠条例’。在都道府县层面,尽管募捐取缔条例的数量并未减少,但它们事实上也已陷入‘休眠’状态。究竟为何出现这种状况?在我看来,那是因为尽管现实社会中存在大量的涉嫌违反募捐取缔条例的募捐活动,但这些募捐活动开展后却几乎未引起任何纷争。”

日本募捐活动现场

如何理解林氏这番颇为费劲的解释呢?在笔者看来,随着日本社会从“经济复兴期”到“经济腾飞期”,进而从“经济安定期”到“经济低成长期”的多次转型,日本的国民生活水平得到大幅度提升,民主政治体系也日趋完善,依法治国体制更是迅速健全,加上NPO法人制度的创设以及新公益法人制度的实施,战后初期频繁出现的募捐乱象也基本销声匿迹了。此即“双重规制”型募捐政策日渐式微的主要原因。

值得关注的是,20世纪80年代,日本宪法学者林喜代美曾对《德岛县募捐取缔条例》提出严厉批判,同时也影射了其他实施募捐取缔条例的日本地方政府。遗憾的是,这种批判究竟起到哪些社会效应,笔者无从得知。不过,据笔者的反复查证,林喜代美批判之后的日本社会似乎未曾出现一例关于募捐取缔事件的法律诉讼。或许是受到林喜代美批判所带来的压力,德岛县议会于2009年2月废止了《德岛县募捐取缔条例》。

在当下日本,其募捐政策的主要内容呈现为:(1)日本红十字会、共同募金会等基于官方力量所开展的募捐活动,分别接受《日本红十字法》、《社会福祉法》等专项法律的规制;(2)宗教法人、社会福祉法人、学校法人、医疗法人、更生保护法人,则分别接受《宗教法人法》、《社会福祉法》、《私立学校法》、《医疗法》、《更生事业法》等专项法律的规制;(3)NPO法人、公益财团法人/公益社团法人、一般财团法人/一般社团法人可以自由开展募捐活动。不过,如果欲享受税收减免待遇,则需接受NPO法及公益法人制度改革关联三法案等法律相关规制;(4)上述法人之外的所有法人团体、非法人团体以及自然人,均可自由地开展公开募捐活动。不过,不管是个人发起的募捐活动(含个人求助),还是团体发起的募捐活动,如果触犯刑法、民法等法律法规,相关责任人将受到相应处罚。根据日本募捐协会的梳理,个人或团体在开展募捐活动中,尤其需要注意遵守《公职选举法》、《政治资金规正法》、《个人信息保护法》、《特定商业交易法》、《特定电子邮件法》、《道路交通法》以及前述部分地方政府仍在实施的募捐规制条例。

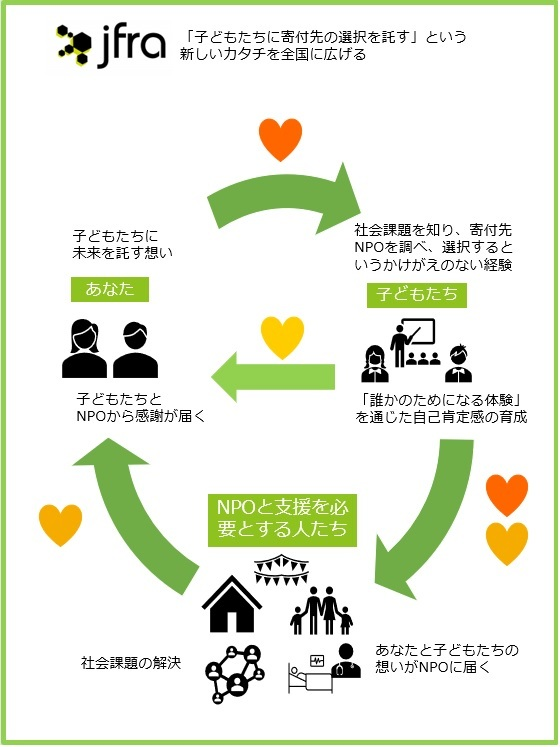

日本捐赠的一种模式

综上,我们认为,日本政府已摒弃“秩序中心主义”的立法理念,基本废除“双重规制”型募捐政策,最大限度地解除募捐活动的资格准入许可制。同时,主要通过刑法等法律法规对募捐活动所引发的违法行为进行治理,即采取了“依法对募捐行为进行有限规制”(简称“政府有限规制”)。在官方募捐规制政策日趋缓和的时代背景下,日本民间社会为了回应政府所释放的巨大善意,日本唯一的劝募联盟组织——日本募捐协会主动召集相关利益方进行协商,分别于2011年和2012年制定并发布《街头募捐的十大注意事项》和《募捐行动基准指南》,从而开启基于民间行业力量的募捐行为自律之路。据此,日本募捐政策实现了从“双重规制”向“政府有限规制和民间行业自律并行”的转型。此即当代日本募捐政策的规制逻辑所在。

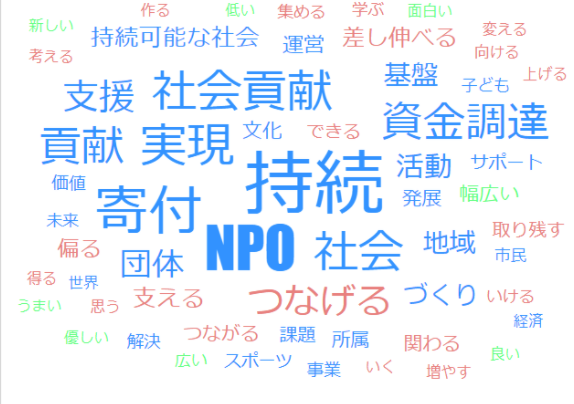

日本募捐关键词

纵观近代以来日本募捐政策长达150余年的演变历程,其规制逻辑清晰地呈现为:囿于“公益=国益”的固化认知,战前日本政府形成了“基于资格准入许可的全面规制”型募捐政策。二战结束后,由于经济凋敝以及来自民主政治建设和新宪法等的多重压力,日本社会曾一度出现因规制空白而形成的“放任自由”型募捐政策,进而为治理因“放任自由”而引发的募捐乱象,日本部分地方政府转向采取“双重规制”型募捐政策。然而,随着经济社会形势的剧烈变迁,加上遭到来自宪法学者等民间批评,日本部分地方政府不得不将“双重规制”型募捐政策调整为“依法对募捐行为进行有限规制”。最后,在官民两股力量的协同下,日本最终形成“政府有限规制和民间行业自律并行”的募捐政策,据此最大限度地解除了针对募捐活动的规制。

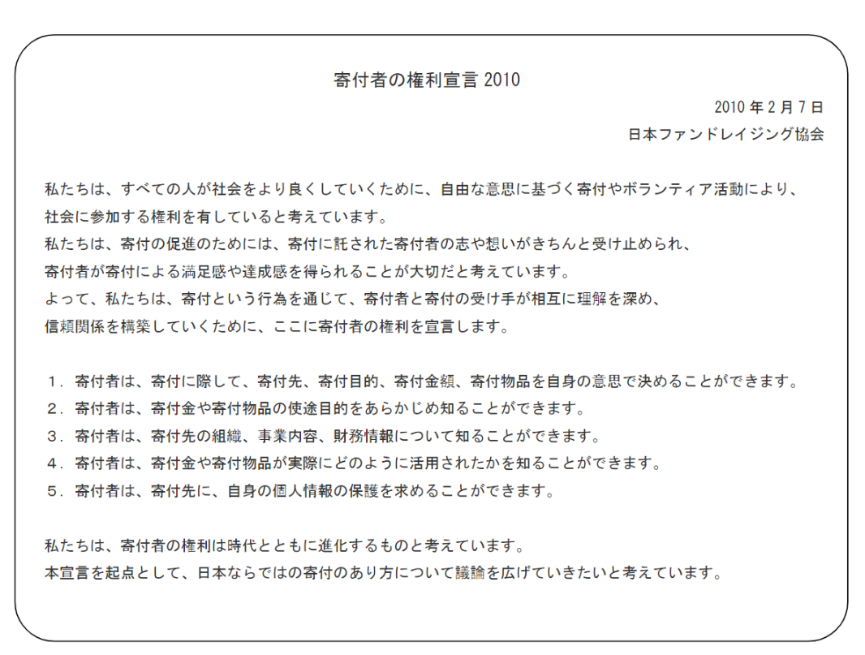

募捐者权利宣言

在笔者看来,驱动日本募捐政策实现渐变演进的因素,从宏观层面而言,战后日本国民生活水平的大幅度提升、民主政治体系的日趋完善以及依法治国体制的逐渐健全,均为日本募捐政策的递进式转型奠定了基础条件;从微观层面而言,国民守法意识的提升、违宪审查对政府形成的无时不在的压力、学界和实务界的批判、以及通过NPO法和新公益法人制度成功废除社会组织法人资格许可制等,最终汇合成一股巨大的力量,直接推动日本募捐政策走向今日的“有限规制和民间自律并行”之格局。

捐赠与团结

【注】本文节选自拙文《日本募捐政策:演变历程与规制逻辑》,近期将刊发于《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)。如需引用,请以正式出版文字为准。

感谢收听。下期将发表“多元视角下的日本人口老龄化研究”,由天津社会科学院日本研究所田香兰研究员播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗——系列讲座(社会)

题目及主讲人

第一讲 “一亿总中流”社会到“差距社会”——日本全民中产社会的形成与分化

第二讲 日本募捐政策的演变及其逻辑

上海外国语大学国际关系与公共事务学院公共管理系副教授 俞祖成

第三讲 多元视角下的日本人口老龄化研究

天津社会科学院日本研究所研究員 田香兰

第四讲 日本环境治理的实践与理论

中央民族大学民族学与社会学学院教授 李国庆

第五讲 了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院副教授 朱安新

第六讲 从社会转型看日本青年的“族”现象

天津社会科学院日本研究所副研究员 师艳荣

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。