第五講:文學史重構視域下的黃瀛詩歌

日本研究之窗——系列講座(文學2)

第五講:文學史重構視域下的黃瀛詩歌

四川外國語大學教授 楊偉

主講人介紹:楊偉,四川外國語大學日本學研究所所長,日語系教授,文學博士。現任博士生導師,中國日本文學研究會常務理事,日本私小說研究會特別研究員,曾在東京大學、法政大學、奈良教育大學等任客座研究員。主持完成國家社科基金項目《<銅鑼>同人草野心平、黃瀛、宮澤賢治研究》。出版有《日本文化論》、《少女漫畫·女作家·日本人》等個人學術專著,譯有《人間失格》、《空翻》、《夕子的近道》、《他人的臉》、《鏡子之家》等20餘部文學名著或學術著作,主編《詩人黃瀛與日本現代主義詩歌研究》、《西南地區日本學的構築》、《作為區域研究的日本學(上、下)》、《文化·越境·表象——中日文化交流研究》、《語言·民族·國家·歷史》等學術著作,並在《外國文學評論》、《外國文學》、《中國比較文學》、《讀書》等國內外重要學術期刊上發表論文40餘篇。

無論從何種意義上説,黃瀛先生(1906-2005)都是一位富有傳奇色彩的人物。他生於1906年,其父是重慶川東師範學校首任校長黃澤民,其母是來自日本千葉縣八日市場市的日本教習太田喜智。黃瀛先生早年就讀於日本文化學院和陸軍士官學校,1930年底回國從戎,官至國民黨中國陸軍總司令部少將特參。解放後因複雜的人生經歷和海外關係而數度入獄,及至文革結束後才成為四川外語學院日語系教授。

黃瀛先生1924年青島日本中學畢業照

黃瀛從少年時代起便醉心於日語詩歌創作。1925年9月,年僅19歲的他在幾千名候選者中脱穎而出,榮登《日本詩人》“新詩人號”的首席,以明朗闊達的詩風一舉成為詩壇的寵兒,後於1930年和1934年出版了日語詩集《景星》和《瑞枝》,是第一個在日本近代詩壇上贏得卓越聲譽的中國詩人。他還與草野心平、宮澤賢治等詩人一起創辦了詩歌雜誌《銅鑼》,且與詩人高村光太郎、小説家井伏鱒二等都有過文學上的親密交往,在中日文化交流史上留下了一段段膾炙人口的佳話。

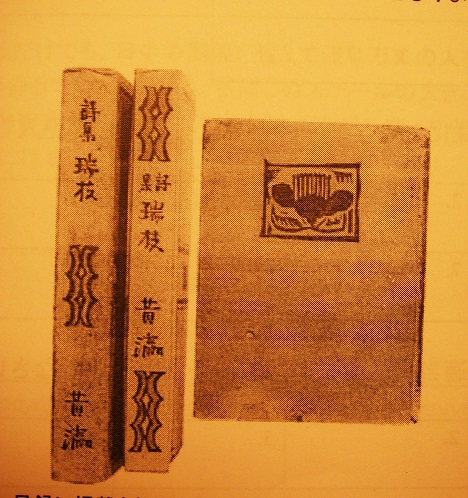

黃瀛先生的日語詩集《瑞枝》

但頗為奇怪的是,黃瀛在戰後遭到了日本文壇的遺忘,直到蒼土舍1982年推出《瑞枝》的復刻版,1984年出版《詩人黃瀛——回想篇·研究篇》,才在日本掀起了一輪小小的黃瀛熱。1994年佐藤龍一作為生前採訪過黃瀛的傳記作家,掌握了不少寶貴的第一手資料,出版了傳記《黃瀛——他的詩及其傳奇生涯》(日本地域社會研究所,1994年),為黃瀛研究提供了較為詳實的史實資料與大致的年譜。而在安藤元雄等主編的《現代詩大事典》(三省堂,2008年)中,也專門收錄了“黃瀛”詞條。這些都表明,黃瀛作為卓有成就的日語詩人,也作為一個有着跨文化身份的傳奇人物,已引發了文學研究者和史學家們的興趣。但遺憾的是,上述研究成果還大都停留在人物傳記或文壇憶舊的框架內,並沒有完全改變黃瀛詩歌在日本現代詩歌史上的邊緣地位和遭到日本詩壇日漸遺忘的事實。

當然,要一一追溯黃瀛被日本詩壇遺忘的原因或許並不那麼簡單,但正如岡村民夫指出的那樣,“這一重大的缺失既不是因為其詩歌水平的低下,也不是源於其原創性的匱乏,更不是因為其缺乏現代性,而毋寧説是因為其詩歌創作的核心潛藏着語言、文化以及存在論上的‘越境與混血’”[1]。換言之,這種由“越境”和“混血”所表徵的詩歌特質作為一把雙刃劍,在造就了其他詩人所無法模仿的特殊魅力的同時,也使他的詩歌成為了一種有些異端的少數文學,從而很容易被關閉在主流詩歌史的門外。

而追溯另一個原因,或許與黃瀛在詩壇上的微妙地位不無關係。比如,作為混血兒,他無疑是詩壇的“單獨者”,但卻又不甘寂寞,廣泛參與了各種主張不盡相同甚至相互對立的詩歌團體。儘管不是團體的中心人物,但反倒贏得了不受束縛的自由,可以逾越團體的界限,而成為詩壇的自由人士。比如,他既是《銅鑼》雜誌的同人,也是《碧桃》和《草》等雜誌的成員,同時還大肆活躍在《詩與詩論》等追求純粹詩的現代主義詩刊上。他這種在詩歌團體上的越境性不僅給他的詩歌帶來了不能被簡單歸結為某個特定詩派的柔韌性和靈活性,同時也導致很難從文學史的角度對其進行定位和評價。此外最重要的一點,“還得歸咎於我們一直以來習慣於把日本文學視為‘日本人的文學’這樣一種狹窄的視野”[2],因此,身為中國國籍的黃瀛被摒棄在“日本文學”之外,也就顯得順理成章了。

《銅鑼》共16期的封面

不過值得注意的是,近年來在日本現代文學的研究中,出現了“日語文學”這一概念。這顯然與自上世紀90年代初興起的、包括亞洲人和歐美人在內的外國人用非母語的日語進行文學創作的熱潮大有關係。對這些外國人用日語創作的文學進行研究,已儼然形成了一股引人矚目的潮流。如果從“日語文學”的視域重新審視黃瀛及其詩歌,我們不能不説,像彗星般劃過上世紀二三十年代日本詩壇的黃瀛不僅沒有過時,毋寧説藴含着歷久彌新的價值,以至於黃瀛“在今天乃是應該被更廣泛地知曉和重新評價的‘嶄新’詩人”[3]。而“對詩人黃瀛的再評價,也能對‘日語文學’的拓展成為一種具有批評性和生產性的催化劑”[4]。

筆者注意到,在積極倡導對黃瀛及其詩歌進行評價的學者中,黃瀛的傳記作家佐藤龍一認為,“不妨把黃瀛作為用日語寫作的‘日本詩人’給予更多的評價”[5]。而奧野信太郎則在《黃瀛詩集跋》中一邊竭力主張在日本對黃瀛詩歌進行鑑賞和評價的必要性,一邊不忘呼籲道:“作為一個深諳日語之神秘的中國詩人,黃君理應受到中國詩壇的珍重。”[6]不難看出,與佐藤龍一把黃瀛看作是“日本詩人”不同,奧野信太郎是把黃瀛作為“中國詩人”來定位的,從而呈現出兩種不同的把握方式。而這兩種不同的把握方式之所以能夠同時成立,除了恰好印證出作為混血兒的黃瀛身份的邊界性和雙重性之外,也很可能體現了兩者在把握黃瀛特質時的不同訴求。筆者認為,當佐藤龍一主張把黃瀛作為“日本詩人”來定位時,他是希望把黃瀛詩歌作為日本詩歌的一部分來置於日本文學內部加以評價的,而當奧野信太郎把黃瀛定位為“中國詩人”時,則暗示了把黃瀛及其詩歌置於中國文學範疇內來進行考量的可能性和必要性。

顯然,佐藤龍一和奧野信太郎在給黃瀛及其詩歌定位時為我們展示了兩種不同的視域,但筆者注意到,佐藤龍一所使用的“不妨把黃瀛作為用日語寫作的‘日本詩人’給予更多的評價”,其實是一個有所保留的句式,即是説,他是在充分意識到黃瀛並非標準意義上的“日本詩人”的基礎上而提出的一種訴求,這一點可以從“不妨”這一帶有倡議性質的表述中得到佐證。因為從國籍的歸屬上看,黃瀛乃是中國人,而並不是日本人,所以嚴格説來,“日本詩人”並不是對黃瀛的最準確定義。同樣,奧野信太郎的表述也是值得玩味的,當他把黃瀛定位為“中國詩人”時,不忘用“深諳日語之神秘”這一修飾語強調了黃瀛作為“中國詩人”的特殊性,即與一般意義上的“中國詩人”不同,黃瀛不是用中文,而是“借助了日語,才得以保持了與詩歌世界的聯繫”[7]。或許奧野信太郎深知,作為並非標準意義上的“中國詩人”,黃瀛被拒斥於中國詩壇之外亦屬無可奈何,但也惟其如此,他的訴求才顯得越發急迫:“黃君理應受到中國詩壇的珍重。”

筆者注意到,同時代的詩友們大都是以“口吃”、“混血”、“中介”、“越境”等為關鍵詞來勾勒出詩人黃瀛形象的主要特質的。顯然,“口吃”、“混血”、“中介”、“越境”等所藴含的閾限性和模糊性在暗示了對黃瀛進行準確定位之困難性的同時,也預示了對黃瀛進行多種定位的可能性。因而,我們可以循着佐藤龍一提示的路徑,從日本文學的流變中來審視黃瀛及其詩歌的革命性力量。而無論是從“少數文學”,還是從“日語文學”的視域出發來評價黃瀛詩歌,都會帶來對黃瀛詩歌的價值重估。而筆者注意到,在岡村民夫、佐藤龍一等黃瀛研究者們——儘管還為數太少——已經着手於把黃瀛詩歌置於日本文學內部來展開研究的今天,循着奧野信太郎的思路,把黃瀛作為中國詩人,將其詩歌置於同時代中國新文學的語境中來進行評價,或許同樣具有可行性和生產性。

就像黃瀛因中國國籍而被排斥在正統的日本文學史之外一樣,黃瀛的詩歌由於是用日語創作而成,從而阻礙了其在中國詩壇的流通。再加上黃瀛1930年底回國後一直從戎,除了在上海的內山書店與魯迅先生有過數次短暫的見面之外,與中國文學界鮮有交集,解放後在文革中又慘遭迫害,致使其作為詩人的身份鮮為人知,因此被排斥在中國文學史之外也並不奇怪。但我們知道,今天固有的文學概念正遭到解構,文學史的重構業已成為學界的熱點話題。就像“日本文學”正由以前那種“日本=日本人=日語=日本文學” [8]這樣一種粗暴的等式中逃逸,逐漸成為一個越來越開放的概念一樣,或許“中國文學”的定義也面臨着解體與重構,而有可能擺脱“中國=中國人=中文=中國文學”這一封閉的定義,成為涵蓋很多邊緣性內容的概念。比如,像黃瀛這種身為中國人卻用非中文的語言所創作的文學,也不妨納入其中。筆者認為,像黃瀛詩歌這種處在“邊界地帶”的東西既是日本文學中的“少數文學”,同時也不妨視為中國文學中有些特殊的部分,或稱為中國文學中的“少數文學”。誠然,黃瀛的詩歌是日語寫成的,且充滿了日本元素,甚至是遠離中國文學傳統的,但也正因為其中的異質性和邊緣性,則有可能給我們帶來重新審視中國新文學史的新視野。而與此同時,置於中國新文學發生、流變的歷史語境中來把握黃瀛及其詩歌,也很可能讓我們去重新發現黃瀛的價值和局限性。

比如,一旦把黃瀛詩歌與同時代的中國新詩,特別是創造社等留日派詩人的新詩相比,就會發現,儘管它們背後同樣瀰漫着因中日關係和國內形勢的動盪所帶來的焦慮和不安,還有“支那人”等蔑稱在心中喚起的作為中國人的民族主義意識,從而使它們能夠被置於同一時代座標中加以相互比照,但與創造社詩人們“傾向於在整體的羣類生存而非個人生存角度來感受問題,或者説個人生存的遭遇也被他們抽象成了民族整體的境遇”[9]不同,黃瀛似乎更傾向於從作為混血兒的個體性悲哀出發來感受問題,並把“支那人”的民族整體境遇具象化為“我”的個人遭遇來進行描寫和抒發,既達成了對鴉片戰爭和甲午戰爭後中國在全球性境遇中屈辱地位的痛切體認,也獲得了作為現代性個體的生命自覺和自我意識。換言之,他依靠將外在現實帶來的不安轉化為對個人身份的困惑和認證,不是通過向外高聲吶喊,而是借助向內淺唱低吟來達成了內在心象的忠實描寫。因此,從某種意義上看,黃瀛乃是中國新文學留日作家中少有地堅持從“個人本位”立場出發,自始至終關注着身份認同等現代性問題的藝術派詩人之一,從而豐富着中國新文學中留日派文學的寶庫,讓我們管窺到留日派文學中並不太多見但卻確實存在的另一種姿態和可能性。

日本學者伊藤虎丸曾把大正時期至昭和初年稱之為中日兩國文學之間的“蜜月時代”,即兩國文學者“彼此可以暢談文學的幸福時代”[10]。從某種意義上説,黃瀛與草野心平、宮澤賢治等《銅鑼》同人的文學交往就得益於這樣一種“幸福的時代”,同時也成為佐證這一“幸福的時代”確實存在過,但在國家和戰爭的堅壁前卻像雞蛋般脆弱易碎的生動案例。

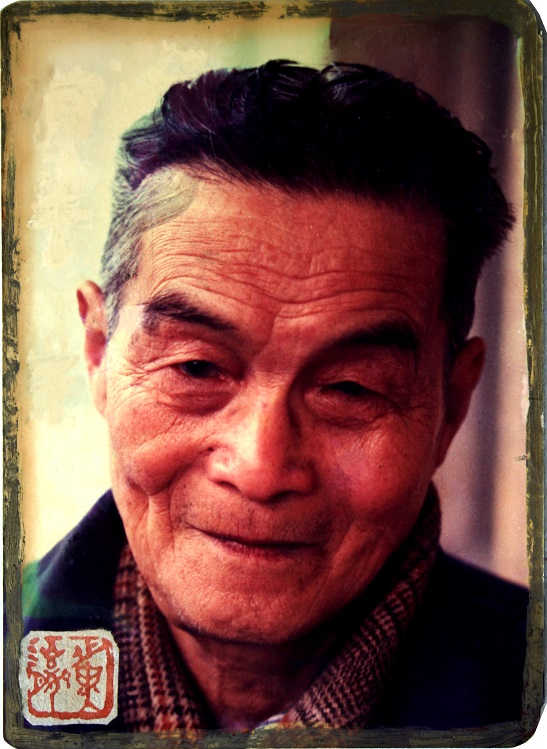

黃瀛先生晚年照

作為那個“幸福的時代”以及其後那場不幸戰爭的親歷者和見證人,黃瀛的詩歌記錄了他與日本詩人友好交往的温馨片段,也同時記錄了在日本步入侵華戰爭的過程中,其作為中日混血兒的不安、困窘和焦慮,以及最終達成中國人身份認同的心路歷程。作為中國國籍的詩人,他用不同於普通日本人的日語所寫成的詩歌勾勒出了其在中日兩種語言、文化以及身份中游弋的軌跡,揭示出了遭到主流詩歌有意遮蔽或無意漏視的某些側面甚或重要的細節,從而得以在與同時代的中心話語與主流敍事的對照中彰顯出其獨特的價值,並在日本現代詩歌史與中國新文學史的重構中化作具有生產性的鮮活一頁。

黃瀛先生詩二首:

朝の展望[11]

見給へ

砲臺の上の空がかつきり晴れて

この日曜の朝のいのりの鐘に

幾人も幾人も

ミツシヨンスクールの生徒が列をなして坂を上る

冬のはじめとは云ひ乍ら

胡藤の疎林に朝鮮烏が飛びまはり

町の保安隊が一人二人

ねぎと徳利と包とをぶらさげて

丸い姿で胡藤の梢にかくれたり見えたり

あゝ朝は實に氣もちがいゝ

窓をふいてると

暖い風が入りこみ部屋をぐるぐるまはる

そしてあゝ

日曜の朝はいつにない陽の流れ

いつにない部屋の靜かさ

この二階の室で海から山から

僕は伊太利のやうなこの町の姿をも見ようとするのだ

寄宿舎で一番見晴しのよいこの部屋からは

はげ山の督辦公館も見え

その上にまた

信號所のがつしりした建物が見えて

このあさみどりの空に

數葉の旗がはたはたとなびき

ゆふべ一晩沖に吠えてゐた帆前船が

しづしづと

しづしづと港へ入るではないか

あゝ黒い保安隊の兵舎からは

すてきにゆるやかなラツパの音

海面一帯朝の光りに輝いて

軍艦海坼の黒煙りよ

それからまた遠い向ふ岸の白壁の民家よ

窓をふきながら

春のやうな氣分もて

こゝろしづかにも

日曜の朝の展望をするのだ

(譯文)清晨的展望

瞧

炮台上的天空晴朗而清澄

隨着這禮拜日清晨的禱告鐘聲

一羣羣,一羣羣

教會學校的學生們排着隊伍沿坡攀登

雖説是冬日的伊始

可喜鵲卻在稀疏的洋槐林中四處飛旋

有一兩個鎮上的保安隊員

故意提拎着青葱、酒壺和包袱

蜷縮着身體,在洋槐林的樹梢間忽隱忽現

啊,清晨的確讓人心情怡然

一旦擦拭窗户

暖暖的風便魚貫而入,在房間裏來回盤桓

而且,啊——

禮拜日的清晨流瀉着不同於平日的光線

還有房間裏不同於平日的靜閒

在這二樓上的房間遠眺大海,遠眺山巒

我還要盡覽這宛如意大利一般的街頭景觀

從這宿舍裏風景最佳的房間

能望見禿山上的督辦公館

還有聳立在它上面的

信號所的堅實建築

在這淺綠色的天空上

幾桿旗幟呼啦啦地隨風招展

在海面上吠叫了一夜的帆船

不是正靜靜地

靜靜地駛入了港灣?

啊,從黑黢黢的保安隊宿舍

傳來了美妙而悠閒的號角

海面在清晨的光影中爍爍閃閃

啊,海圻號軍艦冒着黑煙

遙遠的對岸聳立着白牆的民房

一邊擦拭着窗欞

一邊懷着春天的萌動

平心靜氣地

展望禮拜日的清晨

天津路的夜景

――青島回想詩――

ゆがんだ看板や

涼しいビスヰ屋なぞずらりと並べ

あの古びた獨逸町の

夕やみをくゞつて僕がしたしんだ天津路

あゝ天津路、天津路

いやにくらい銭舗の銅子兒の音や

ふとつた豚女や

ぽくりぽくり高底靴をはいた魚屋や青物屋の若者や

どこかのつぺりした官吏の少爺や

大きな布團を脊にした田舎出の苦力や

あゝ私は本當にあのころ天津路をむやみに歩いた

あのバタくさい青島の町で

しみじみと中國の生活にしたしむために

燕の飛ぶ夕やみをくゞつて

ゆがんだ金銀の看板をめでたり

清爽な晩香玉の香りを鼻にしたり

胡藤の花咲く山の中の

きうくつな中學寄宿舎をぬけ出して

さゝやかな料亭の一君子となつて

初夏の夕ぐれを愛した

一ぱいの蘭茶に

あの東洋的な天津路の夕景を

ぐつと心の中にのみいれて

自分は中國人だといふことを無上の光栄に思ふた

(譯文)天津路的夜景

——青島回想詩——

在那古舊的德國租界

擠滿了歪斜的招牌

和清涼的翡翠商鋪

我穿過它昏暗的暮色,趕往熟悉的天津路

啊,天津路,天津路

錢莊那陰鬱得可怕的銅錢聲

肥胖的女人

穿着筒靴的魚鋪子和蔬菜店的年輕伙計

不知是哪兒的面無表情的官少爺

還有揹着大被褥、從鄉下來打工的苦力們

啊,那時的我真是馬不停蹄地走在天津路上

在青島那散發着奶酪臭的街道上

為了熟悉中國的生活

我在燕子盤桓的暮色中穿梭

觀賞着歪斜的金銀招牌

聞着晚香玉清爽的芳香

我從山中開放着洋槐花的

令人窒息的中學宿舍裏悄悄溜出

搖身變成小小飯莊裏的一介君子

深愛着這初夏的黃昏

我品味着一杯蘭茶

把充滿東洋風情的天津路夕景

一口氣啜飲進心中

我為自己是一個中國人感到無上的光榮

註釋:

[1]、[2]、[3]岡村民夫《詩人黃瀛的再評價——以日語文學為視點》,載《東北亞外語研究》2018年第1期,19頁。

[4]同上,25頁。

[5]佐藤竜一『宮沢賢治の詩友・黄瀛の生涯』,東京:コールサック社,2016年,253頁。

[6]、[7]奧野信太郎《黃瀛詩集跋》收入王敏主編《詩人黃瀛》,重慶:重慶出版社,2010年,254頁。

[8]小森陽一曾指出“日本=日本人=日語=日本文學”這一等式的虛妄性,認為這是將“國家·民族·語言·文化”作為一體之物來加以把握的等式,忽略了作家們很可能在複數的語言和文化中游弋的事實。見小森陽一『<ゆらぎ>の日本文學』,東京:日本放送出版協會,1998年,5-8頁。

[9]李怡《日本體驗與中國現代文學的發生》,北京:北京大學出版社,2009年,114頁。

[10]伊藤虎丸著,孫猛等譯《魯迅、創造社與日本文學——中日近現代比較文學初探》,北京:北京大學出版社,2005年,144頁。

[11]該詩最初發表在《日本詩人》(1925年第2期)上,榮獲該刊“第二新詩人號”桂冠,為黃瀛的成名詩作,後收錄進詩集《瑞枝》。