海外日本研究推介 第六篇:“以合理的名义”——浅谈美式…

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第六篇:“以合理的名义”

——浅谈美式日本文化解读的本土化倾向

南开大学日本研究院讲师

丁诺舟

作者介绍:

丁诺舟,1987年生,南开大学世界史博士,南开大学日本研究院讲师,世界近现代史研究中心助理研究员,研究方向为日本社会史。发表有《日本江户时代的政治贿赂与幕府的应对》《从仪式到教育 江户时代武士阶层身份认同感的形成》等论文十余篇,译著有《从江户到东京:小人物们的明治维新》,上海人民出版社,2021年6月。

孙子云:“知己知彼,百战不殆”。即便不需身经百战,知己与知彼也是人类认知世界的基础环节,更是促成心智发展的重要途经。然而,知己与知彼往往存在主次先后之分,知己总是走在知彼之前。希腊古城特尔斐的阿波罗神殿上镌刻的名言“人啊,认识你自己”,正是指明了自我认知在世界观构建中的基础性地位。然而也正是因为知己的先发性与先验性,对自身的了解往往会作用于知彼环节,使知彼的过程失去独立性,即形成通常所说的“人类只能认知已知的事物”。

当他者的存在特征不符合自身的认知体系时,认知者会自发性地将他者进行改造,使其符合自身的认知范式,这一过程被称为“合理化改造”或“合理化再创造”。人类在认知自身历史和异文化族群时,往往会自发性地进行合理化改造。独立战争前夜的“午夜狂飙”故事在美国家喻户晓。在获知英军将于翌日发起攻击的消息后,保罗·里维尔驰马狂奔报信,高喊“英国人来了(The British are coming),各地的民兵因此获得了宝贵的备战时间,最终以逸待劳地迎击英军,打响了独立战争的第一枪。然而众多历史研究者指出,保罗高喊的不可能是民众熟知的“英国人来了”。因为在当时,北美殖民地的民众也是“英国人”,British一词并不能区分敌我。保罗实际呼喊的可能是“正规军来了(The Regular are coming)”,因为身穿红衫的“正规军”才是民兵们的真正对手。然而,随着美国的独立与国际地位的变化,美国民众不再能清醒认知自己的祖先曾是“英国人”的事实,正规军与民兵的对抗在潜意识中被转换成英国人与美国人的对抗,“英国人来了”的高呼便被以讹传讹地成为历史常识。这就是美国民众对自身历史的合理化改造。

在认知外来文化的过程中,合理化改造表现得更加明显。在美国有意识地寻求认知日本的初期,人类学家鲁思·本尼迪克特的《菊与刀》便鲜明体现了这一倾向。比较文学研究家仓智恒夫指出,本尼迪克特认知日本的模式与法国文艺批评家路易斯·卡扎米安(Louis Cazamian)的著作《英国之魂与其历史风貌》中展现的认知英国的模式基本相同,二者均以本国文化和价值观为基本参照系,通过寻找外来文化与本国文化的异同,归纳总结外来文化的特征。换言之,外国文化的特质必须经过本国文化检验,才能成为认知的对象。本尼迪克特本人身处“罪感文化”的基督教文化圈,其基本价值判断确信必须有某种精神内核来驱动人类的一切行为,即便这个内核不是“罪”,也肯定有其他类似要素,否则即不合理。最终,本尼迪克特找到了“耻”,进而将日本的文化类型定位为耻感文化,使日本文化成为可以与罪感文化相提并论的合理性存在。不论“耻”是否真的是驱动日本人行为的精神内核,这种按图索骥式的认知方式,恰体现了认知外来文化过程中的合理化改造。

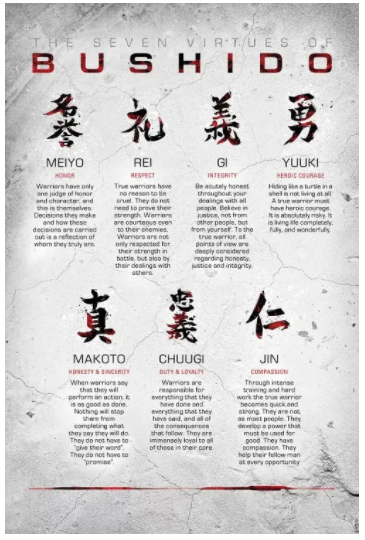

在认知外来文化的早期阶段,以促进相互理解为目的的合理化改造无可厚非。新渡户稻造也深谙此道,因此在《武士道》中故意将骑士道(Chivalry)、公平竞争(Fair play in fight)、荣誉(Honor)等欧美文化中耳熟能详的概念套用到对日本精神的介绍中。新渡户稻造主动进行了“合欧美之理”化处理,迎合了阅读对象的认知需求,能在欧美社会引起巨大反响自然不足为奇。

随着对外来文化认知的不断深入,合理化改造的成分一般会逐渐减弱,但并不会完全消失。各国均有着固有的文化价值观,因此不同国家的日本研究均会呈现出鲜明的本土化个性。美国的文化价值观在其民众的思维体系中较为根深蒂固,且长时期处于强势文化地位,因而时至今日,美国对日本的文化解读依然带有较为明显的本土化、合理化痕迹。当然,这一倾向同样存在于欧洲。英国日本研究协会主席克里斯托弗·胡德曾风趣地说,“总有一些日本朋友和我抱怨说,西洋人穿和服,怎么都不对劲。我总会立刻回应道,那你们以后也别穿西装了。但是仔细想来,总觉得我的逻辑在哪里有问题。”胡德主席的逻辑既是合理的,也是不合理的。说合理,是因为在欧美人看来,西服是其文化的体现,和服则是日本文化的体现,二者地位对等,因此若欧美人穿和服不合理,则日本人穿西服亦不合理。说不合理,是因为日本人早在明治时代就开始接受西装,时至今日,西装已成为日本人服饰文化的一部分。与此相对,和服并没有成为欧美人日常穿着的一般性服饰,而是停留在对异国文化的欣赏层次。因此,西洋人穿和服并不能与日本人穿西装对等。合理与不合理,关键在于站在何种立场与角度。美国对日本文化的合理化改造,恰是以自身文化标准出发,依照固有逻辑对异国文化进行修正性解读与再创造的过程,主要体现在如下几个方面。

第一,基于西方的道德理性(moral rationality),对日本的文化现象进行修正性解读。道德理性指以社会主流的道德伦理为基础,通过分析与推演,确立自己行为准则的智能。伦理与道德标准因时而异、因地而异,具有极强的变化性。作为西方文化源头之一的古希腊文化也曾经历巨大的伦理道德观转变。希腊神话充满了神与人之间爱憎情愁,在今天被视为人类原生文化的瑰宝,真实反映了神话形成时期希腊人的生活状态与伦理观。但是,随着文化的发展与社会解构的变化,希腊人的伦理观发生了变化。特别是进入古典时代之后,一部分知识精英开始质疑神话的合理性,认为拐骗妇女的宙斯、携情人私奔的帕里斯实在伤风败俗,难称道德模范,进而开始对神话进行合理化阐释,试图去除神话中不符合当时道德伦理的部分,例如认为帕里斯带去特洛伊的不过是海伦的幻影,真正的海伦并不会对丈夫不贞。

美国学者在解读日本文化时也存在类似的思维,试图对日本的历史与文化要素进行合乎西方伦理观念的解读。以性别史学者帕特里夏·安德森(Patricia E. Anderson)的“武士之妻的职责:江户时代的社会规范与家内冲突(Roles of Samurai Women: Social Norms and Inner Conflicts During Japan’s Tokugawa Period, 1603-1868)”为例,帕特里夏认为虽然社会规范试图将女性束缚在“家(clan)”的权力体系内,强调为家服务远优先于个人权利,但是为数众多的武家女性敢于反抗社会规范。“她们除了拥有女性应有的甜美、温文尔雅的精髓外,还体现出优秀的武家女性所需的力量。面对那些压迫性的行为准则,她们都用强大的内在力量挑战权威,并凭借个人信念开辟自己的道路。”在列举了若干敢于挑战社会规范的武家女性的事迹后,帕特里夏总结道,“这些女性决定反抗社会规范并不是出于对物质生活幸福的渴望,而是希望赋予生命以意义和目的的内在信念。她们渴望男女之间更加公平,并且用实际行动动摇了江户时代的性别限制。虽然直到二十世纪,日本妇女的社会地位与权利才发生巨大变化。但在江户时代,奋力与家庭(内部)以及社会(外部)的压迫坚决斗争的女性的行动,为即将到来的社会进步奠定了基础。”

包括日本本国学者在内的东亚日本研究者往往重视观察普遍性现象,具体而言,会更关注江户时代武家女性这一社会阶层的共性,而非若干个体的个性。无论是江户时代还是其他时代,无疑都存在着敢于挑战社会规范的女性,也确实会引发一系列的家内冲突,帕特里夏所言不虚。然而,这样的女性是少数特例,还是普遍性现象,帕特里夏则没有,也不需要做出明确界定。究其原因,在日本的历史中寻找拥有独立的自我意识、能够为性别平等而奋斗的女性,构成了帕特里夏的重要研究目的。追求性别平等是近代以来,欧美伦理价值观的重要组成部分,对性别平等的追求甚至被视为自然权的延伸,纵然地区、文化、种族存在差别,弱势性别群体应当生而追求平等。随着女权运动的发展与深化,探寻与研究追求性别平等的先驱者事迹成为历史研究与文化研究的热门话题,而这一趋势很快传播至日本研究领域。与欧洲诸国一样,日本曾拥有森严的家族制度与等级秩序,而女性则是饱受压迫的对象。在性别压迫制度下,如果没有日本女性能够自发挑战社会秩序,追求性别平等,就不符合欧美伦理价值观的预判,即不合理。因此,以帕特里夏为代表的学者致力于寻找拥有性别平等意识的日本女性,以证明日本人及其伦理判断合乎欧美的道德理性。无独有偶,哈佛大学的梅丽莎·麦考密克 (Melissa McCormick)也从《源氏物语》中解读出了女权要素。从结果而言,帕特里夏无疑获得了成功,成功地证明日本人具有“合理性”。

第二,如果无法进行合乎道德理性的阐释,美国学者通常会试图证明日本的文化特性合乎现实利益,即合乎目的理性。目的理性是指达到目标过程中所使用的手段、资源及程序的合理状态,即是否能合乎理性地实现目的。马基雅维利在《君主论》中提出的“目的总是证明手段是正确的”这一命题,被认为是目的理性的最好诠释。即便日本的某些文化特质不符合西方伦理标准,但如果能达成其预设目的,则亦可以被视为合理。以耶鲁大学教授法比安·德里克斯勒(Fabian Drixler)的《东日本杀婴现象和人口增长,1660-1950》(mabiki: infanticide and population growth in eastern japan, 1660-1950)所研究的杀婴现象为例,众所周知,基督教文化严禁杀婴行为。《十二使徒遗训》中明确要求“不可遗弃儿童,不可甫一降生而杀之(thou shalt not kill a child by abortion, neither shalt thou slay it when born)”。特土良(Tertullian)、米努修(Minucius Felix)、游斯丁(Justin Martyr)等众多护教者均激烈抨击杀婴行为。在基督教伦理观的影响下,杀婴被约定俗成地视为有违伦理的行为,纵有通天之能,也难以为此行为正名。虽然德里克斯勒强调在当时日本的认知体系中,七岁以前的儿童被认为可以自由来往阴阳两界,杀死幼小的儿童被称为“归还神赐之物(神からの授かりものを返す)”,并不会被视为惨无人道的谋杀行径。但是,若仅将解释停留于此,只会使杀婴行为与耻感文化一样,被一般民众视为日本文化野蛮、落后的体现,对日本的认知也就停在了较浅层面。

与本尼迪克特的时代不同,今天的美国学者不会简单粗暴地对文化特征进行优劣定性。德里克斯勒明确指出,杀婴行为的盛行虽然不符合伦理,但却符合家庭结构与经济发展需求。他认为在日本,造成杀婴现象的主要原因既非生存危机,亦非经济困窘,而是基于“道德经济(Moral Economics)”的合理性选择。与欧洲的“分家式”继承制度不同,江户时代的农民家庭主要采用直系家庭继承制度(stem family),即全部家产交由一名子女继承。如果生育子女过多,就会出现大量无继承权子嗣(non-inheriting offspring),类似于欧洲中世纪的“光蛋骑士”。这些无继承权子嗣在家内可能引发财产纷争,在外又会成为威胁社会稳定的无业游民。与欧洲不同,日本各阶层普遍接受拟制血亲继承家业,因此无需通过大量生育子女来确保血脉与家业的延续。在缺乏有效避孕技术的状态下,通过计划性、选择性杀婴,将生育率控制在较低水平、减少无继承权子嗣的数量,是一种兼顾社会安定与家业可持续发展的“低消耗”战略。

虽然符合目的理性,但毕竟有违伦理,所以德里克斯勒最终未能免俗地强调,在明治维新前后,西方对杀婴行为的鄙夷感显著地影响了日本人的价值观,加之民族主义情绪逐渐高涨,生育儿女被视为为国家补充兵员的荣耀之举。这两个要素导致日本的杀婴行为逐渐消失,总和生育率迅速上升。换言之,在接触了西方的伦理价值观后,日本会自发脱离单纯的目的理性,开始追寻道德理性,最终达到西方可以认知的合理状态。

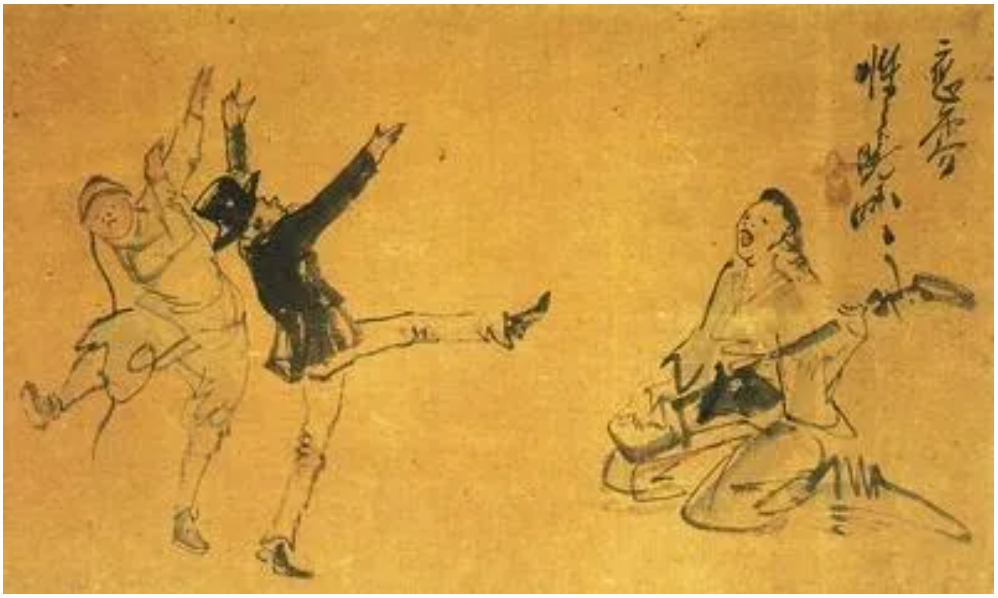

第三,在欣赏、解读文学艺术作品时,具有较浓的西方审美意识色彩。西方审美意识主要体现在重视日本作品中的“异国情调(Exotic)”,迥异于欧美文学、艺术风格的要素往往成为关注焦点。例如,亚历山大·霍夫曼(Alexander Hofmann)醉心于江户时代的“席画”技术,认为席画凝聚了日本绘画技法与审美情趣的精髓。所谓席画是指画家在宴会上,临场接受客人点题,即兴作画的技法,在江户时代的南宗画家间颇为流行。欧洲虽然也有即兴作画与点题购画的传统,但与日本的席画在选题、画风与技法等诸多领域存在极大差异,而这种差异成为包括霍夫曼在内的众多美国学者的研究兴趣点。霍夫曼在《江户日本的绘画与表演(Performing / Painting in Tokugawa Japan)》中指出,作为一种表演性的绘画技法,席画贯穿了整个江户时期,其间逐步吸收了几乎所有主流画派的技法,成为一种百科全书式的绘画技巧。霍夫曼从身份等级制、自我认知与商业行为三个层次分析了席画的特征,认为与欧洲迥异的文化环境是造就这一特殊技法与画风的主要原因,也是其美之根源所在。诚然,以河锅晓斋为代表的众多画家绘制了大量极具特色的作品,但正如霍夫曼本人所言,对其特色与美的评判建立在与同时期欧洲画家的比较基础上。若将视域扩大至整个东亚则会发现,席画的技法并没有如此高深而独特。同样,由纪夫·利皮特(YUKIO LIPPIT)对雪舟的泼墨风景画也存在类似的解读。以霍夫曼为代表的学者之所以会对日本的文学与艺术存在“过誉”,是因为他们往往置身于国别研究与比较研究之间。

比较文学、比较艺术学研究的主要方法是将不同区域、不同文明体系、不同时代中产生的文学艺术作品进行横向比较,通过对两者或多者间共同点与差异的提取与分析,推知研究对象的特质。在比较文学研究视角下,聚焦异国情调虽难免有失偏颇,但并不为过。然而,并非所有的外国文学研究都构成比较文学研究,保罗·梵·第根在《比较文学论》中将文学研究划分为国别文学、比较文学和总体文学三大范畴。在美国,以日本文学、日本艺术为主要研究对象的学者大多在个人简介中,将自己定位为国别文学、国别艺术研究者,而非比较文学、比较艺术学者。换言之,他们的职责是发现与阐释日本文学这一本体,而非进行比较。然而与日本的文学、艺术研究者相比,美国学者则大多处于国别研究与比较研究之间,一方面以日本为唯一或主要研究对象,一方面又不可避免地掺杂着本国审美意识,即追求异国情调之美。

从根源而言,对异国情调的追求同样是让日本的文学、艺术符合西方“美之理”的本土化改造。与欧美的文学、艺术相比,日本的作品因其明显特质而往往难以直接融入西方的审美观和美学体系中,一般受众可能出现自发的排斥反应。然而,西方与东方的审美观中普遍存在对异国情调的认同、欣赏、乃至追求,即使这些异国情调明显不符合自身认知习惯。美国研究者正是利用了这一倾向,通过发掘与宣传日本文学艺术的特质,将这些异质的“不合理”要素阐释为异国情调,即合理之美,其结果是引导了审美方向,为日本文学艺术作品的传播另辟蹊径。

美式日本文化解读之所以会出现上述合理化改造倾向,原因主要有两点。第一,在尊重事实的基础上,合理化改造是价值中立的体现。不同文化群体都拥有各自的价值判断标准,在面对不符合自身价值观的文化现象时,人们一般会做出三种选择。第一种是坚持自身价值观的正确性,对异质文化进行批判、否定,将其定性为劣等、野蛮。第二种是在坚持固有价值观的前提下,本着求同存异的精神,寻找异质文化中符合自身价值观的成分,亦或通过对其进行合理化改造,探寻符合自身价值观的解读方式。第三种则是不受某一种价值观体系束缚,均等地认同不同文化特征的必要性与合理性,即所谓“你对,我亦不错”的思维方式。上述三种价值取向同时存在,第一种一般被定性为文化保守主义,第三种则是与其相反的文化多元主义,此二者构成了文化认知的两个极端。而第二种则是折中的产物,既坚持自身价值观作为判断标准,又在极大程度上受容了异质文化的价值理念。美式日本文化解读的合理化改造,其根源正是这种折衷主义的文化受容方式。所谓改造,并非针对文化现象本身,而是在解读方式中插入逻辑转译。

第二,合理化改造是引导、辅助一般大众理解日本文化的重要手段。在探索真知的同时,将自身的研究成果向一般大众普及、传播亦是学者群体的重要任务之一。与从事外国文化研究的学者不同,一般大众往往缺乏外国文化的背景知识,在认知异质文化时往往会使用固有价值观作为评判标准,进而可能出现排斥、贬低异质文化的倾向。合理化改造的意义在于将本国文化与外国文化置于同一语境之下,引导一般大众理解外国文化的合理性,在此基础上认知、欣赏其特殊性,而非固守成规地对外国文化进行盲目批判。

然而,不可否认,合理化改造毕竟经历了改造过程,在细节理解上确实存在若干偏差,甚至是匪夷所思之处。然而需要注意的事,合理化改造一般存在于人文研究领域,而非政治、经济等社会科学领域。与定性、定量分析的科学研究方法不同,人文研究探寻的是相对性的合理,而非绝对性的正误;是多元化的视角和解读方式,而非统一的标准答案。日本人穿西装是合理的,欧美人穿和服也是合理的,日本人、美国人、英国人、法国人,以固有价值体系为标准解读日本文化都是合理的。不同的价值观、不同的合理性、不同的解读方式,共同构成了文化阐释的多元性。

感谢您的阅读。下一期将发表“平安朝文学与日本民族主义”,由澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系博士生导师倪锦丹执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第六篇 以合理的名义–浅谈美式日本文化解读的本土化倾向

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第八篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第九篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。