海外日本研究推介 第七篇:平安朝文学与日本民族主义

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第七篇:平安朝文学与日本民族主义

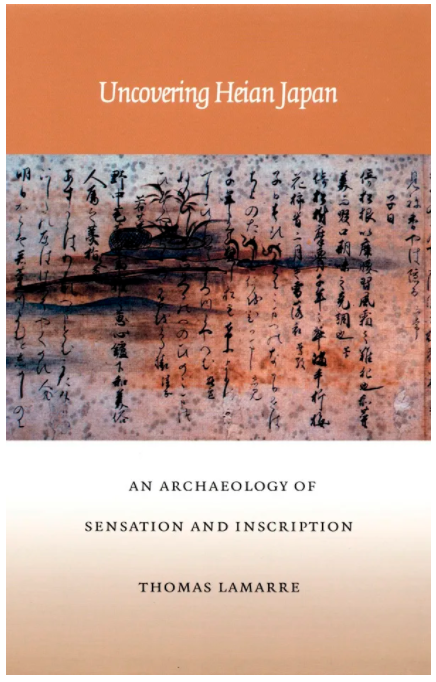

——评Thomas LaMarre的 Uncovering Heian Japan: an Archaeology of Sensation and Inscription《发现日本平安朝:感官与书写的考古学》

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系讲师,博士生导师

倪锦丹

作者介绍:

倪锦丹,2010年毕业于北京外国语大学北京日本学研究中心,2017年取得澳大利亚乐卓博大学文学博士学位。现任澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系主任,博士生导师,研究领域为比较文学,翻译学,以及汉语教学。曾在中日英期刊上发表多篇文章、书评。拙著《The Tale of Genji and Its Chinese Precursors: Beyond the Boundaries of Nation, Class and Gender》于2020年在美国由Lexington Books出版。

丹麦著名童话作家安徒生写过一个故事叫《夜莺》,讲的是一个中国皇帝特别喜爱一只夜莺的歌声,每天都让夜莺到皇宫里为他唱歌。日本皇帝知道了,令人打造了一只机器夜莺送给中国皇帝,并附上一张字条,上面写着“日本皇帝的夜莺无法与中国皇帝的相媲美”。中国皇帝见这只用珠宝美玉装饰的机器夜莺后爱不释手,并且因为可以随时随地让机器鸟歌唱,皇帝觉得机器鸟比起那只真夜莺好多了。真夜莺见皇帝不再喜爱它的歌声,就飞回森林去了。可是不久,机器夜莺坏了,皇帝听不到夜莺歌声后就病得奄奄一息。这时候,真夜莺回来,为皇帝婉转啼唱,皇帝便恢复健康了。中国有真夜莺,而日本的夜莺虽然模仿逼真,但最终也只是假的,经不起时间的考验。这个故事从侧面反映了西方人在19世纪中期对于中国和日本的想象,即日本文化是中国文化的模仿。在很长一段时间内,日本文化被认为不过是模仿中国文化(明治维新后模仿西方文化),没有自己的独特性。

但是二战后,西方对日本文化的态度和想法发生了极大的转变。在冷战思维的影响下,西方学者和日本学者们开始试图将日本文化与中国文化割裂,强调日本文化的本土性和独特性。那么如何可以让日本文学凸显自身特点呢?学者们认为假名文字和假名文学的出现是日本文学文化的一个创举,一个重大的胜利。英语世界里日本文学的学术泰斗Donald Keene曾经在他编选的《日本文学选集》中这样写道,“中国文化,以及一种完全不适合日本的中国式写作在日本的广泛传播,决定了日本文学几百年里的发展”。(注释1)在Keene看来,日本作为一个国家本来有着自己纯粹的文学,但由于中国文化的介入,使得日本文学偏离它原来的轨道。而到了平安朝,随着是平安朝假名文学和女性文学的兴起,日本文学再次获得了自己的独立与重生,并由此确立巩固了日本文学传统。法国学者Pascale Casanova在《The World Republic of Letters》也写道,日本文学有一种内在的强大的本国传统,这个传统一代代地传递下来。(注释2)不仅是Keene和Casanova,很多西方和日本学者们认为,和上代时期的“国风暗黑时代”不同,平安朝文学是假名的文学,是女性的文学,是柔和的,优美的,纯洁的,是具有日本民族传统和风格的文学,而且这种风格抵挡住了来自中国的影响,是日本本土文学战胜汉文学的一个重要体现。由此,西方学者和日本学者共同构建了假名-女性-纯洁-日本国民性这样一个理解平安朝文学的框架。

这些思想在川端康成获得1968年的诺贝尔文学奖这件事里也能管窥一斑。川端康成在1968年诺贝尔文学奖的授奖仪式上发表了一篇题为《我和美丽的日本》(注释3)的获奖演说。在演讲词里,川端康成说他非常同意美术史学者矢代幸雄所说的,日本美术的特质就在于“雪月花时最思友”(注释4),日本文学强调人类情感和美的自然流露。川端康成还谈到了和歌和《源氏物语》,并认为这些都是日本文化在吸收了唐文化后所产生的“华丽的平安文化”,是日本美的象征。而川端康成本人的作品在西方也一直被认为是传统日本美的典范。诺贝尔文学奖评委会给川端康成的评价就是“以高超的叙述技巧和敏锐的感受表达了日本精神的精髓(the essence of the Japanese mind)”。西方对于川端康成作品的评价以及川端康成在演讲词里所强调的日本文学文化精髓和日本美,都反映了战后西方和日本学界渴望将平安朝文学推崇为日本文学以及精神文明的传统。

在这样的思想背景下,英语界研究中日文学比较,尤其是平安朝文学与汉文学比较的学者是极少数的。虽然中日比较文学在日本和中国都很流行并且硕果累累,英语学界里研究中国文学对日本文学的影响却相对少很多。涉及中日文学交流的著作比较有影响力的著作有两部,一部是普林斯顿大学于1984年翻译出版的小西甚一的《日本文学史》(注释5),另一部是1986年出版的David Pollack的《The Fracture of Meaning: Japan’s Synthesis of China from the Eighth through the Eighteenth centuries》(注释6),这两部著作都对日本文学史上中国的影响做了一个梳理,但没有深入探讨。虽然没有人会否认古代中国对日本全方位的影响,但是大部分学者,例如Pollack,认为日本文学对中国文学的态度是“爱或者恨”,是“接受或者抗拒”。这些想法的前提是将古代日本想象成现代日本,是一个语言文化民族统一,国界清晰的国家。Thomas LaMarre在本世纪伊始出版的《Uncovering Heian Japan: an Archaeology of Sensation and Inscription》则从根本上改变了英语界里平安朝文学研究中国家主义的倾向,将平安朝文学放置到古代汉字文化圈的世界里重新审视。

在介绍LaMarre的这本著作之前,我们先介绍一下LaMarre这位学者的学术经历以及研究领域。他原来是一位生物海洋学家(有生物博士学位),后来因为对日本文学文化有浓厚的兴趣,于是进入到芝加哥大学攻读日本文学的博士学位,博士论文研究明治和大正时期的日本。博士毕业后,他开始研究平安文学,写就了本文即将介绍的《发现日本平安朝》这本书。LaMarre长期任教于加拿大麦吉尔大学,从2020年开始在芝加哥大学教授日本动漫以及新媒体。近几年,LaMarre在研究日本动漫和新媒体领域里非常活跃,已经写了两本轰动学术界的专著。他对日本的研究可以说是跨越了不同时代和不同艺术表现形式。我们从《发现平安朝》这本书就能看出他一直致力于探寻一种跨学科,跨国别,跨种族的研究方法和理论。

《发现日本平安朝》这本书的正文一共分为三个部分,八个章节。现尝试将其目录翻译成中文,以便让大家对这本书的内容和结构有个大致的了解。

前言 解构日本平安朝

第一部分 字谜的解读

1. 重读字谜

2. 假名铭文与文体的区分

3. 创作与竞赛

第二部分 书写与感官

4. 文体的历史

5. 平安朝书法

6. 多感官图形:芦手绘和汉朗咏抄(注释7)

第三部分 诗歌体系

7. 两个序,两种模式

8. 纪贯之的诗歌体系

在前言部分,LaMarre着重介绍了Benedict Anderson的《Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism》(注释8)。Anderson的这本书可以说是后殖民主义的集大成者,其中详尽地分析介绍了近代国家民族主义的缘起与发展。Anderson认为,古代的国家经常是以宗教信仰(比如基督教,佛教),或者神圣的文字(比如汉字,希伯来文)为中心,对国家的理解通常是从中心到边缘,自上而下的,因此国家的疆界往往有着流动性和不确定性,和我们现代人把国家按照平面地理分割来理解国家是完全不同的。借用Anderson的对古代国家的理解,LaMarre认为西方和日本学者(可以追溯到江户时代的本居宣长)将平安朝文学与中国文学对立起来由此想确立日本文学,以及日本这个国家这个民族的特质是一个错误,因为对于古代日本人来说,汉字汉文化是他们精神活动的一个部分,在他们的世界里,没有抵抗中国文化之说,更没有像现代日本人那样,把日本想象成一个领土完整,语言纯粹,民族统一的国家。LaMarre指出,奈良时代和平安时代的日本是古代中国(the Middle Kingdom)世界中不可分割的有机构成之一。很多时候,学者们将平安朝和中国分割开的一个重要手段是强调平安朝假名文学的兴起。假名被认为是一种表音的、日本本土的语言。这种表音文字和表意的、外来的汉语有本质的不同,那么假名文学自然和汉文学也是不同的,其代表了日本文学抵制住中国影响,成功保护并发展了自己本土文学。因此,LaMarre认为,平安朝研究最基本也是最重要的一步是对其语言文字的研究,而假名文学的重要组成部分和歌与和歌的诗学(poetics)正是一个最好的切入点。LaMarre在前言中还强调,他这个研究的目的,是将平安朝以及平安朝文本(text)和现代概念里的日语以及日本国家区分开来,探索解读平安朝诗学的另一种可能性。

在第一部分里,LaMarre先是阐述了现代日本对平安朝的推崇可以追溯到德川幕府时代的国学,国学将日本语言和身份认同与中国割裂开来,并宣扬日本民族文化的独特性和纯洁性。国学研究与二战后日本迫切需要重新构建一个文明的,美好的,非军事化的国家形象不谋而合,因此日本国文学研究便在很长一段时间内继承了江户国学,尽力从平安朝假名文学中去除中国因素,寻找并确定日本文学的本质与精髓。那么该如何破除这样的误解从而正确审视假名文学呢?LaMarre从字谜入手,认为由于汉字的表意性质,一个汉字经常可以拆解成多种含义,而假名文学,特别是和歌,正是把复杂的,多义的汉字用本土语言萃取,表达出来。虽然字谜并不是和歌里唯一的一种艺术表现,但它可以为我们提供和歌创作中的对文字游戏和挂词等的重视。这些文字游戏和挂词经常避免使用汉字,因为汉字的表义性质会限制读者对文字游戏和挂词等人的联想。LaMarre认为,平安朝文人在和歌中减少使用汉字只不过是为了艺术创作的需要,而现代人却把它解读成一个强烈的、含有政治意味的抵制行为,即日本文学要对抗中国文学,日本要抵制中国的影响。在平安朝,不存在中日的二元对立,恰恰相反,平安朝文人追求的是双重性,并且始终维护着这种双重性。

进入第二部分后,LaMarre首先梳理日本的书法历史以及书法风格的演变。毋庸置疑,平安朝初期“三笔(空海,嵯峨,橘逸势)”受王羲之影响颇深,因此很多学者们认为他们的书法不代表日本的书法风格,而后来出现的和“三迹(小野道风,藤原佐理,藤原行成)”才真正地书写假名,代表了日本书法艺术的特质,真正展示了日本书法之美。LaMarre不同意这样一个武断的结论。他认为书法的艺术风格会发生变化,但这些变化不会将不同的风格非常严格的区分开来,这些风格始终是存在于同一个光谱中,很难找到它们之间明确的界限。不同风格之间也不存在与中国书法美学对立、否认、甚至是瓦解之说。在第二部分中,LaMarre还论证了假名文字不仅仅是一种表音文字,它也是一种视觉感很强的文字,并且很多假名像汉字一样,也具有表义功能。因此,把假名完全当成日本本土的,表音的文字,认为假名和汉字有本质上的不同,这些想法是片面的,错误的。LaMarre在书中还提醒读者,许慎的《说文解字》里也多次提到汉字既有表音,也有表意,甚至同一个汉字也可以一半表音另一半表义。从藤原伊行所书写的《芦手绘和汉朗咏抄》可以看出,汉字和假名并不是两种互相排斥的书写体系,它们都是能够给人带来多种感受的图形,互相诠释,互相补充。

承接第二部分里关于书法的讨论,第三部分论述象形图案,书法与平安朝文人对于世界的想象这三者之间的关联。这一部分中LaMarre着重探讨了《古今和歌集》,从纪贯之的编纂意图,方法以及思想入手,证明平安朝的人们努力在书法,象形图案,世界万物中寻找一种联系,然后将这种朴素的宇宙观在和歌中表现出来。这和现代人以语言,种族和国界为中心的国家观是完全不同的。LaMarre先是带我们重新阅读《古今和歌集》的假名序,纪贯之在假名序的开头这样写道,“和歌者,不施力而动天地,令目所不能见之鬼神哀,和男女,慰猛士。”(注释9)LaMarre认为,从纪贯之的假名序的开头这几句话能看出来,和歌以及书法为平安朝人与人之间的关系互动提供一种连贯性和一致性。由于官僚制度,等级,结盟,宗谱等都是偶然的,不稳定的,还有太多非官方的等级,特权和头衔,这些都无法为平安朝人提供一个稳固的秩序。而和歌艺术为平安朝人提供了一个可以冲破这些世俗秩序的可能性,让他们可以在和歌创作中寻找一种更广阔更包容的人与人之间,人与世间万物之间的秩序。和歌不仅是听觉的(vocal),也是视觉(visual)的,让平安朝的诗人们可以在和歌的宇宙观里,将感官和情感与四季的变换,日月星辰的移动联系起来,由此来建立一个以不同的体裁为中心的体系,并以这个体系加入到古代中国(middle kingdom)的文化世界里。LaMarre总结道,平安朝不应该被认为是日本传统文化的起源或者来源,因为平安朝是一个具有多样性、复杂性、包容性,以及不稳定性的一个时代。当时的中日关系不是非此即彼,而是两种模式的切换与共存。

《发现日本平安朝》的出版给英语界的日本研究,特别是日本平安朝时代文学文化的研究,带来了强烈的冲击。由此,英语界的日本研究开始审视平安朝中的中国元素,避免让平安朝研究一直陷在日本民族主义,国粹主义的泥潭中。许多学者开始重新考虑平安朝文化的民族化,经典化的倾向与日本战后构建自己国家形象的紧密联系。例如哈佛大学学者Tomiko Yoda的《性别与国家文学:平安朝文本与建构日本现代性》(注释10),以及Brian Steininger的《日本平安朝的中国文学形式:诗学与实践》(注释11),都深受LaMarre研究的影响。在日本,河添房江在她的《光源氏が愛した王朝ブランド品》(注释12)中也批判了日本国文学学术界里长期对平安朝文化的研究存在着“幻想”,这种幻想认为由于遣唐使的废除,平安朝文化摆脱了唐代文化的影响而迎来了所谓“国风文化”的全盛。(注释13)河添认为,虽然遣唐使被废除了,但是中日之间的货物以及文化交流从未间断过,中国的物品与文化,始终点缀着平安朝贵族的生活。

中日之间文学文化的紧密交流毋需多言,但需要指出的是,正视日本文学文化中的中国元素需要避免陷入强调中国文化民族本源性,优越性的误区里。正像李泽厚先生对年轻一代学者所期盼的那样,“不泥国粹,不做洋奴。”(注释14)作为研究日本文学文化(以及其他所有国家文学文化)的学者们都应当避免建构一个二元对立,非此即彼的文化关系,因为二元对立容易带来国粹主义和民族主义。像LaMarre在书中多次强调的那样,“不要用我们现在对国家(nation)的理解来阐释古代人对国家的理解”。现在的人容易用现在的中国和日本去理解过去的中国和日本,从而陷入一些意识形态的误区,而不能更客观地正确地理解本国与他国的文化交流。“我们怎样理解这个世界影响甚至决定这个世界的发展方向”(注释15),因此不管是Anderson还是LaMarre,都非常重视改变学者们自身对于国家民族的一些错误理解,因为学者们的理解,有时会影响整个大环境的舆论甚至国策。

LaMarre的这本书旁征博引,方法严谨,思想性强,内容涉及文学,历史,考古,哲学,宗教,美学,翻译等,在英语界已经成为研究平安朝文学文化的必读书目之一。如果能把本书翻译成日语或者汉语,相信不仅会给研究日本文学文化的学者和学生们带来很多新想法和新理解,也会给研究其他国家文学的学者和学生们带来新方法和新启发。

注释:

1,Keene,D.(1955).Anthology of Japanese Literature: from the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century. New York: Grove Press, p19.

2,Pascale Casanova. The World Republic of Letters. Translated by M.B. DeBevoise. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2004, p106. 需要指出的是,该书是1999年在法国出版。由此可见,日本文学的封闭性和独特性在20世纪末在学界还是很流行的。

3,川端康成的演讲词(日文和英文翻译)可以在诺贝尔文学奖

官网看到。官网地址如下:

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1968/kawabata/25542-yasunari-kawabata-nobel-lecture-1968/

4,其实这句话出自白居易的《寄殷协律》。诗原文为:“五岁优游同过日,一朝消散似浮云。琴诗酒伴皆抛我,雪月花时最忆君。几度听鸡歌白日,伊曾骑马咏红裙。吴娘暮雨萧萧曲,自别江南更不闻”。矢代幸雄在强调日本美术特质的时候有意或无意地引用了白居易的诗歌(虽然与白诗原句有点出入),这更能说明中日文学文化的融合性和不可分割性。

5,小西甚一的《日本文学史》日文原版于1953年由弘文堂出版。简体中文版于2020年由译林出版社出版,简体版沿用台湾繁体中文版,译者为郑清茂。

6,Pollack, David. (1986). The Fracture of Meaning: Japan’s Synthesis of China from the Eighth through the Eighteenth centuries. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

7,芦手绘指的是平安朝后期所流行的将一种称为“芦手”的风格的文字嵌入到画里。《芦手绘和汉朗咏抄》由藤原伊行(1139-1175)创作于1160年。以下是该作品的链接:http://emuseum.nich.go.jp/detail?&langId=ja&webView=&content_base_id=101065&content_part_id=2

8, Anderson, Benedict R. O’G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism Rev. ed. London: Verso, 2006. 中译本《想象的共同体:民族主义的起源与散布》于2005年由上海人民出版社,译者吴叡人。

9,笔者译。《古今和歌集》最新的汉译本是上海译文出版社于2018年出版,由王向远和郭尔雅所译。

10, Yoda, Tomiko. Gender and National Literature: Heian Texts in the Constructions of Japanese Modernity. Durham: Duke University Press, 2004.

11, Steininger, Brian. Chinese Literary Forms in Heian Japan: Poetics and Practice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia Center, 2017.

12,中文译本《源氏风物集》由新星出版社于2015年出版,译者丁国旗/丁依若。

13,河添房江『光源氏が愛した王朝ブランド品』角川選書 2008年 p 15

14,李泽厚 《寻求中国现代性之路》北京:东方出版社,2019。P3.

15, Hayles, N. Katherine. 2006. “Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere.” Theory, Culture & Society, vol. 23, no. 7-8: pp. 159–166. P163.

感谢您的阅读。下期将发表“日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示”,由复旦大学日本研究中心教授贺平执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第八篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第九篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。