海外日本研究介绍系列 第九篇:政治民族志的经典之作:回眸《日本式…

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第九篇:政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心教授

贺平

作者介绍:

贺平:国际政治博士,复旦大学国际问题研究院日本研究中心教授、国际关系与公共事务学院外交学系兼职研究员。主要研究领域为国际政治经济学,关注贸易政治学、东亚区域合作、国际日本研究,著有《区域公共产品与日本的东亚功能性合作:冷战后的实践与启示》(上海人民出版社,2019年)、《贸易与国际关系》(上海人民出版社,2018年)等,译有《日本史》(东方出版中心,2017年)、《高速增长》(香港中和出版社有限公司,2016年)等。

一、引言

在欧美研究日本政治的诸多著名学者中,杰拉德·柯蒂斯(Gerald L. Curtis)可谓独树一帜、自成一派。

柯蒂斯的整个学术生涯几乎都与哥伦比亚大学联系在一起。1964年和1969年,他在哥伦比亚大学分别获得政治学硕士和博士学位。除了1968年上半年在伊利诺斯大学短期执教一个学期之外,柯蒂斯始终在母校任教直至2015年荣休,其间,还于1973-1991年担任哥伦比亚大学东亚研究所所长。1971年,哥伦比亚大学出版社出版了他的第一部专著《日本式选举运动》(Election Campaigning Japanese Style)。日译本在第一时间就告问世,于同一年出版,但标题改动颇大,变为《代议士的诞生——日本保守党的选举运动》(代議士の誕生―日本保守党の選挙運動)。1983年,日译本又出了新版,副标题略有调整,变为《代议士的诞生——日本式选举运动研究》(代議士の誕生―日本式選挙運動の研究)。(注释1)原著出版近四十年之后,2009年,哥伦比亚大学出版社重新推出了该书的平装本,柯蒂斯也欣然撰写了新的序言。新的日译本则由日经BP社接手,同样在当年上市。(注释2)

Election Campaigning Japanese Style

1988年和1999年,柯蒂斯分别出版了个人另外两部重要的学术作品,书名的表述颇为相近。前者题为《日本政治的方式》(The Japanese Way of Politics),看似包罗万象,实则是对自民党长期政权支配体制的专题性研究。(注释3)1989年,该书荣获第5届大平正芳纪念奖,其日译本甚至比英文原著早一年在日本出版,标题改为《“日本型政治”的本质:自民党支配的民主主义》(「日本型政治」の本質――自民党支配の民主主義)。(注释4)后者仅有一字之差,题为《日本政治的逻辑》(The Logic of Japanese Politics),从领导人、机制和政治变化等角度,对战后日本政治运作做了较为全面的剖析。(注释5)日译本在两年之后也旋即而至,标题改为更具视觉冲击力、日本读者也更为熟悉的《永田町政治的兴亡》(永田町政治の興亡)。(注释6)

The Japanese Way of Politics

The Logic of Japanese Politics

柯蒂斯的学术生涯笔耕不辍、著作等身。上述三本独著可视为其日本政治研究的三部曲。在罗伯特·帕坎南(Robert J. Pekkanen)主编的四卷本《日本自民党研究基础文献集》中,这三部著作各有一篇入选。(注释7)

二、《日本式选举运动》与佐藤文生:相辅相成的“标签意义”

作为一名政治家,佐藤文生的名字,虽不能说默默无名,但也绝非普通日本老百姓人人皆知,更不必说国外读者。而他正是《日本式选举运动》一书的“主人公”。经由柯蒂斯的生动描述,佐藤文生成为战后日本政治研究领域的一个重要“人物标签”。就连维基百科对其介绍中也特别指出,本人“作为《日本式选举运动》一书的原型而广为人知”。

中曾根康弘、佐藤文生与大分县

佐藤文生所在的选区位于九州大分县第2选区。1963年,他曾初次参加大选,无奈惜败。1967年,他试图再度挑战众议院选举。一年之前的1966年,在中曾根康弘的引介下,柯蒂斯得以结识佐藤文生。根据柯蒂斯的事后解释,中曾根之所以在众多人选中推荐佐藤文生,除了其再选时胜选的可能性较高、所在选区具有城市和农村的双重性等因素之外,一个重要的原因在于相比东北和鹿儿岛的方言,大分的方言更接近标准日语,对于柯蒂斯而言不至于听了完全一头雾水。尽管中曾根的这一好意在现实中并未如愿,却展现了田野调查中的一个生动片段。

当时,由于河野一郎的去世和派阀分裂,自民党内的中曾根派刚刚成立,接近知天命之年的中曾根本人正在成为党内冉冉升起的一位新领袖。佐藤文生彼时虽然还不是中曾根派的成员,但后者的一通电话就让他毅然接受了这个不同寻常的要求,允诺一个从语言到外貌都截然不同的异国年轻人在身边如影相随。

佐藤出生于1919年7月,1966年时年近五十,而1940年生人的柯蒂斯此时仍是哥伦比亚大学的博士生,一个年方26岁的“后生”。柯蒂斯在日本开展的这项在地研究长达一年半。按照日本《公职选举法》规定,从候选人确定参选到真正投票,前后不过短短的21天时间。因此,所谓的“选举运动”,大量的时间和精力事实上花在参选之前的日日夜夜中。作为佐藤的座上宾,柯蒂斯甚至借宿在其家中,入住的房间一墙之隔就是佐藤的选战办公室,佐藤也完全接纳柯蒂斯作为团队的一员,对其毫无保留和隐瞒。通过与其朝夕相处的一年时间,柯蒂斯“零距离”目睹了佐藤备选和参选的整个过程。该书就是柯蒂斯在大量第一手材料、无数亲身见闻、诸多细节基础上做出的细致梳理。在相当程度上,全书是一个完整的个人案例研究,又仿佛是一部跟踪拍摄佐藤文生胜选经历的纪录片,近乎一期加长版的“纪实72小时”(ドキュメント72時間)。熟悉日本综艺节目的读者或许会发现,如果用“跟拍”(密着取材)这一手法来形容全书,是颇为形象和贴切的。

政党、个人与“集票机器”

全书的主体部分共分为九章。英文原著的各章标题十分简洁,一眼看去并看不出端倪。与之不同,日译本的章节标题做了相当大的补充和调整,添加的关键词使各部分的内容一目了然。因此,或许可以将其移译如下:

第一章 迈向议员的关口——党内推选的力学

第二章 固定票与农村战术——垂直型组织的结构

第三章 地盘的铁壁——开展农村战术

第四章 保守浮动票——构筑城市战术

第五章 后援会——普通选票的组织化

第六章 “没有运动的运动”——后援会与事先运动

第七章 自民党与利益团体——组织支持的实态

第八章 握手与资金——决胜战的战术

第九章 议员的诞生——处于传统与变革之中的选举运动

可以看出,这九章内容交织着一纵一横两条线,这使得全书纲举目张、脉络清晰。表面上,全书以不同议题作横向区分,是一种机制叙事,事实上,背后却隐藏着党内推选——事先准备——全力竞选的一条纵向时间轴。

柯蒂斯认为,战后支撑自民党长期政权的权力根基有三根重要支柱:一是在普通国民心中“赶超西欧”的共同目标;二是一支精英官僚队伍;三是自民党的“集票机器”。本书的主题落脚在第三根支柱。进而言之,柯蒂斯希望证明,至少在当时的日本,这一“集票机器”并不是严格意义上“党的机器”,而是自民党议员“个人的机器”。(注释8)而书名题为《日本式选举运动》,正是要将这一“集票机器”的零件结构、生产运行和日常维护如庖丁解牛一般分拆开来,一五一十地呈现在读者面前。

20世纪五六十年代,日本的选举制度以及更宽泛意义上的整个国内政治都处在转型过程之中。一方面,明明治维新之后和二战之前的诸多传统因素仍挥之不去,战后民主改革的影响也余温尚存;另一方面,经过近二十年的战后变迁,新的政治力量、政治模式、政治理念也正在逐渐涌现。这一背景又与日本社会的整体变迁紧密交织在一起,城市化和工业化的发展、产业结构的转型、人口结构的变化等诸多因素都是后者的体现。因此,佐藤在1967年的这一竞选,看似是一个单一案例或较短时间内的切面,实则内部显示出诸多要素的差异和变迁:不同地域特征(人口规模、产业结构)造成的竞选反应、选民差异(性别、就业)对选票的影响、农村与城市之分、地方自治体合并前后的影响、参议院选举与众议院选举的区别、自民党与社会党候选人的不同竞选策略等。面对这些差异和变迁,志在一搏的佐藤文生必须有的放矢,制定相应的竞选策略。

固定票、浮动票与“后援会”

或许有人会问,单单一个候选人究竟能在多大程度上代表整个国家的选举政治?对此柯蒂斯坦言,无论是在日本还是在美国等其他国家,各个候选人个体之间千差万别,没有一个候选人称得上具有“典型意义”(typical),但他同时强调,毋庸置疑,对候选人的个体研究确实为了解竞选实践和政治进程的全貌提供了诸多启示。(注释9)聚焦到佐藤文生身上,他隶属于执政的自民党,因此,既受惠于“五五年体制”下自民党长期执政带来的先天优势,又受制于当时复数选区单一投票制(Multi-member district single entry ballot)的选举制度,需要与同为自民党党员的其他保守竞争者展开激烈的党内竞争。在中选区制背景下,一个政党在同一个选区内有可能推出数个候选人,因此,为了争夺党内的候选席位,自民党内的候选人之间不得不先争得头破血流,而此时党内派阀大佬的首肯和地方政治精英的支持就显得尤为重要。

佐藤有幸获得了党内推选资格,度过了前述纵向时间轴的第一关。但即便如此,作为一个初来乍到的新人,他在与那些在任候选人的竞争中仍面临内在的劣势,遭遇诸多额外的挑战。为此,佐藤必须针对性地部署自己的竞选力量,最大限度地争取潜在的票源。

简单来说,佐藤需要争取的选票大致分为两类——固定票和浮动票,因此其集票策略也必须对症下药。固定票主要分布在农村地区,既然顾名思义是相对稳定的“铁票”,佐藤就不必再通过演讲、拜访等大动干戈。挨家挨户登门拜访的“拜票”行为(溝板選挙)的必要性大大下降。只需通过地方政治精英(世話人)尽心尽力的“收集”,这些票源即可大体收入囊中。町村议员是这些地方政治精英的主要代表。因此,这部分选票也被称为“组织票”,即通过自民党基层组织等可以基本确保的选票。基于在田间街头的亲身经历,柯蒂斯惊奇地发现,对于这部分选民而言,与其说是投票给佐藤文生本人,不如说是投票给他们平日所支持和依靠的地方政治精英。日本社会中传统的“义理”“人情”“报恩”是这一投票行为背后的根本逻辑。

与之相对应,在别府市等小型城市的城区,情况则大不相同。为了尽可能“抓住”大量的浮动票,“后援会”等机制化的竞选组织以及竞选演说等手段就变得必不可少(在东京等大型城市情况又有所不同,获得有组织的志愿者团体的支持、直接与选民接触更为重要,但这与远在九州的佐藤并无关系,也不是本书分析的重点)。更进一步说,同样是在城市地区,社会党等“进步政党”往往积极利用和主要依靠“日教组”和行业工会等劳工组织以及商会、校友会、运动俱乐部等多种形式的既有组织,与之不同,像佐藤这样的自民党候选人则视“后援会”为其最大的助选组织。佐藤的“后援会”名为“风雪会”,也确实为其胜选立下汗马功劳。

全书的谋篇布局并无刻意的跌宕起伏、剧情反转,读者的情绪也没有跟着佐藤大喜大悲,似乎一切都因势利导、按部就班。因此,全书甚至没有明显的高潮,在书的结尾,佐藤反败为胜、成功跨过前一次落选经历。在前文的铺垫下,这一结果并不显得出乎预料,虽然在所有候选人中票数排名第一带来些许“惊喜”。对照其种种有针对性的竞选策略和组织安排,这一水到渠成的结果也从佐藤个人的身上印证了“日本式选举运动”的合理性和有效性,彰显出这一案例研究的“样本意义”。

值得一提的,佐藤文生在1967年胜选后,之后连续8次当选众议院议员,直至在1990年的大选中落败,并于1996年再次落选后退出政坛。作为中曾根派的成员,1985-1986年,他曾在第2次中曾根内阁中担任邮政大臣,虽然这一阁僚经历前后不到8个月时间。1990年的大选中,71岁的佐藤不敌33岁的岩屋毅,黯然出局。长江后浪推前浪,历史仿佛出现了一个轮回。岩屋毅本人曾担任鸠山邦夫的秘书,第一次参选即告胜利。尽管名义上作为无党派候选人参选,但其背后却不乏自民党宫泽派的支持。因此,胜选后岩屋毅旋即加入自民党,并正式成为宫泽派的成员。时至今日,岩屋毅仍活跃在日本政治舞台上,并在第4次安倍内阁担任防卫大臣。与其当年的胜选一样,佐藤的此次败选也被认为是自民党“影子推选”(shadow endorsement)的一个生动案例。(注释10)

第2次中曾根内阁成员

注:合影右方第三排第一人为佐藤文生

来源:首相官邸、https://www.kantei.go.jp

1994年,日本经历了选举制度的重大改革,导入了小选区比例代表并立制,党内竞争的压力大大缓解。由此,佐藤文生当时面临的竞选格局和相应做出的竞选策略也随着时代的变化,很大程度上成为一种历史性的描述。

三、《日本式选举运动》的写作风格与叙事特点

作为日本政治研究者,柯蒂斯将《日本式选举运动》视为其研究生涯的“起点”。(注释11)在柯蒂斯的所有著作中,本书或许也是影响力最大、引征率最高的一部作品。不少学者将其誉为“关于日本当代政治过程的最具启发意义的分析”(注释12)、“迄今为止关于日本竞选,信息量最为丰富的专著之一”(注释13)。在日本的选举实务人士中,该书的日译本享有“选举运动圣经”的美名。截至1987年9月已经加印了22次,连其译者山冈清二也深感与有荣焉。(注释14)

整体而言,该书的特点表现在以下三个方面。

日式白描

首先,在写作技法上,全书遵循了一种极具“日式风格”的白描手法,并无过多的渲染和阐发。穿插在文中的解释也大多寥寥数语、点到为止,犹如简要的旁白。关于选情,书中固然不乏统计数字和对应的图表,但在数字之后,多有一针见血的解读。(注释15)例如,统计显示,日本全国仅有5.8%的人口表明自己是某个“后援会”的成员,而其中缴纳“后援会”会费的比例仅有1.5%。但柯蒂斯分析指出,考虑到1967年众议院选举有近6300万有效选民,350-400万“后援会”会员的绝对人数及其所能影响的周边选民实在不容小觑。同时,中小城市(6.4%)的“后援会”成员比例大大高于七大城市(4.2%)和町村(5.8%),充分印证了前述城市规模的差异,并说明“后援会”对于别府等中小城市的重要性。(注释16)

《日本式选举运动》的价值在于,通过白描,把原先高度抽象的日本选举政治投射到一个活生生的个体身上。关心日本的读者可能对日式选举中的一些场景耳熟能详:无论刮风下雨、听者多寡,候选人在车站前广场上滔滔不绝地介绍自己的个人信息和竞选主张;在街头巷尾的流动宣传车上,候选人探出半个身体、满脸笑意地挥舞带着白手套的双手;在人来人往的闹市区,候选人身着印有姓名的跨肩绶带,边鞠躬边与路人热情握手。这些形象虽然令人印象深刻,但往往是千篇一律的、“面目模糊”的。用google搜索可以得到数以千计的类似照片,如果出于保护隐私的目的,把主角的脸部打上马赛克,就会发现这些照片大同小异,候选人在其中几乎是可抽离的、可替换的。而通过柯蒂斯的描述,这些“千人一面”的形象似乎被注入了活力,在佐藤文生的身上变得更为具象、丰满,读者也仿佛时刻站在小文(文ちゃん)的身边,与其同舟而济、甘苦与共。

众所周知,按照日语发音,日本政治中有三个ban十分重要:作为组织动员基础的“地盘”(地盤,jiban)、象征知名度的“招牌”(看板,kanban)、代表竞选财力的“钱包”(鞄,kaban),三者虽略有侧重,但都不可或缺。其中,有没有强大的“后援会”往往是“地盘”大小的象征之一。在世袭政治中,“后援会”更是“政治遗产”的重要组成部分。(注释17)因此,对于初出茅庐的竞选者而言,与那些家大业大、根深叶茂的传统“后援会”相比,自己白手起家建立起来的“后援会”往往相对弱小,需要另辟蹊径。通过对佐藤文生选举运动的生动描写,读者对此有了鲜活的再认识。又如佐藤自我总结,政治家躲不开“三Kai的痛苦”——连篇累牍的见面(面会,menkai)、疲于应付的介绍(紹介,shoukai)、接二连三的宴会(宴会,enkai)。在书中,这些关键词的现实表现同样跃然纸上。

理论探究

其次,柯蒂斯并未停留于单纯的描述,而是在平实叙述的背后穿插了诸多的理论思考。在日本的选举政治和选民考量中,“政党”“个人”“政策”究竟何者最为主要?三者随着时间的推移,有没有出现相应的变化?新旧两版的《日本式选举运动》为这些问题提供了不少启示。

在诸多书评中,对该书提出最严厉批评的或许是詹姆斯·怀特(James W. White)的一篇长篇综述。怀特认为柯蒂斯的作品存在两大缺陷:一是过于强调了“传统”在日本政治中的作用,而对究竟何为“传统”又语焉不详;二是在政治学理论上并未做出太大的贡献,尽管这也往往是当代日本研究的通病,而非柯蒂斯的特例。(注释18) 蒲岛郁夫等学者也批评柯蒂斯的事例研究尽管在细节上见长,但分析的普遍化和理论化倾向较弱。(注释19)

就政治学理论和对日本政治研究的学理建构而言,《日本式选举运动》确实没有太多石破天惊的创见。尽管如此,该书通过具体而完整的事例,对既有理论进行了验证和阐释,或根据实践对主流理论观点做了修正。例如,佐藤寻求党内支持的进程就反映了日本政治中的一系列重要主题:前官僚与地方政治家之间的分裂、自民党内部原民主党和自由党成员之间的不和;县一级和全国党政组织的相对重要性;党内派阀的重要性等。(注释20)又如,柯蒂斯对于佐藤选举策略及其结果的描述事实上展现了背后的因果机制,也使读者认识到候选人理性选择、利弊权衡的合理性。这些主题虽非纯粹的理论推导或概念演绎,但不乏学理辨析的成分。或许也正因如此,在对日本“恩庇主义”等主题的理论研究中,伊桑·沙伊纳(Ethan Scheiner)等不少学者都纷纷引用了《日本式选举运动》。(注释21)

此外,书中还穿插着不少国际比较,例如在政党本部与其地方支部关系上,自民党与英国保守党、工党以及以色列政党之间的比较;在现任议员寻求连任所享有的优势方面,日本与美国的比较;在主要政党党内认可的重要性方面,与民主党在美国南方各州以及英国等国的比较;在“浮动票”的定义方面,日本与英美等国的比较等。(注释22)从阐释效果上来看,这些比较既增加了比较政治学的学理色彩,也使英文世界的读者对于日本选情的特殊之处有了更为形象的了解。(注释23)

述论结合

再次,本书并不是“叙而不论、状而不评”的作品。以佐藤文生的竞选过程为案例,柯蒂斯对日本的选举体制和政治制度提出了中肯的评价,甚至不乏犀利的批评。例如,在竞选资金的规模、媒体宣传方式、与选民的互动途径等方面,日本的《公职选举法》施加了种种限制。柯蒂斯认为,对比西方选举民主的实践和理念,这些掣肘使得普通的日本选民变成了“单纯的竞选的观察者”,无法积极地参与竞选,难以保持与候选人的直接接触。(注释24)由此产生的结果是,一方面,候选者必须想尽办法诉诸影响特定群体选民的竞选方式,这正是佐藤所做的;另一方面,也促使候选者不得不游走在灰色地带,通过迂回变通乃至变相包装的方式规避法律的明文限制。因此,柯蒂斯对这一法律的合理性和有效性颇有微词。他指出,过多或过于严厉的限制事实上造成法律条款与实践操作的背离,也使普通日本人误认为与西方相比,本国的政治体系仍有大量的“封建残余”、不够“民主”。(注释25)

此外,柯蒂斯在该书的结尾部分做了不少重要的预测,如日本选举制度将继续经历更大的改革;通过大众媒体直接诉诸选民的宣传方式将起到更加重要的作用等。实践证明,尽管柯蒂斯期待中的“两党制”并未完全成型,但他的大部分预测均判断准确、击中要害,这也从一个侧面印证了该书的学术价值。

四、结语

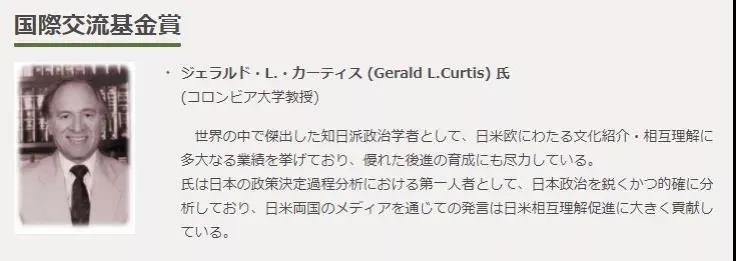

2002年,柯蒂斯荣获“国际交流基金奖”。在授奖理由中,柯蒂斯被誉为“世界上杰出的知日派政治学者”,“作为日本政策决策过程分析的第一人,对日本政治做出了敏锐而准确的分析。”在研究日本政治的欧美学者中,柯蒂斯或许是出版日文著作最多、作品被日译比例最高的学者之一,其日文作品甚至还多于英文作品。这一现象从一个侧面反映了柯氏日本研究的不同凡响之处。然而迄今为止,柯蒂斯的几乎所有作品都没有中译本,这不但与其作品数量严重不对称,也与日文译介形成了鲜明反差。

2002年,柯蒂斯荣获“国际交流基金奖”

像《日本式选举运动》这样出版于整整半个世纪前的作品,是否还有中译的必要?2009年的英文和日文新版已经部分给出了答案。从傅高义的《日本新中产阶级》和西奥多·贝斯特的《邻里东京》等前例来看,部分中国的普通读者不免会觉得这些数十年前的白描作品寡淡无味、乏善可陈。但就学术价值而言,《日本式选举运动》自有其历久弥新之处。经典的意义恰恰在于其较少受到趋时因素的束缚,甚至随着时间的流逝,愈发显示出其在学术史上的坐标意义。

注释:

1,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, New York and London: Columbia University Press, 1971; ジェラルド・カーチス『代議士の誕生―日本保守党の選挙運動』、山岡清二訳、東京:サイマル出版会、1971年;ジェラルド・カーチス『代議士の誕生―日本式選挙運動の研究』、山岡清二訳、東京:サイマル出版会、1983年。

2,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, New York and Chichester: Columbia University Press, 2009;ジェラルド・カーチス『代議士の誕生―日本保守党の選挙運動』、山岡清二、大野一訳、東京:日経BP社、2009年。

3,Gerald L. Curtis, The Japanese Way of Politics, New York: Columbia University Press, 1988.

4,ジェラルド・カーティス『「日本型政治」の本質――自民党支配の民主主義』、山岡清二訳、東京:TBSブリタニカ、1987年。

5,Gerald L. Curtis, The Logic of Japanese Politics: Leaders, Institutions, and the Limits of Change, New York: Columbia University Press, 1999.

6,ジェラルド・L.カーティス『永田町政治の興亡』、野上やよい訳、東京:新潮社、2001年。

7,Robert J. Pekkanen ed., Critical Readings on the Liberal Democratic Party in Japan, 4 volumes, Leiden: Brill, 2018.

8,ジェラルド・カーチス『代議士の誕生―日本保守党の選挙運動』、二〇〇九年版まえがき、9-13頁。

9,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, 2009, Preface to the Paperback Edition, p.xvii.

10,J. Mark Ramseyer and Frances McCall Rosenbluth, Japan’s Political Marketplace, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993, p.90.

11,ジェラルド・カーチス『代議士の誕生―日本保守党の選挙運動』、二〇〇九年版まえがき、23頁。

12,John M. Maki, “Review: Election Campaigning Japanese Style by Gerald L. Curtis,” Political Science Quarterly, Vol. 88, No. 2, June 1973, p. 333.

13,Akira Kubota, “Review: Election Campaigning Japanese Style by Gerald L. Curtis,” The American Political Science Review, Vol. 66, No. 4, December 1972, p. 1377.

14,ジェラルド・カーティス『「日本型政治」の本質――自民党支配の民主主義』、訳者あとがき、293頁。

15,由于白描的手法,书中出现了大量的日文人名和地名,这些名字对于英语世界的普通读者而言或许稍显繁杂、难以辨记,但如果能够中译,相信这些名字中的汉字并不会对中国读者产生过多的阅读干扰。

16,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, 2009, pp.133-138.

17,上杉隆『世襲議員のからくり』、東京:文藝春秋、77-116頁。

18,James W. White, “Review: Tradition and Politics in Studies of Contemporary Japan,” World Politics, Vol. 26, No. 3, April 1974, pp. 400-427.

19,蒲島郁夫、山田真裕「後援会と日本の政治」、『年報政治学』、第45巻、1994年、211-212頁。

20,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, 2009, p. 30.

21,Ethan Scheiner, Democracy without Competition in Japan: Opposition Failure in a One-party Dominant State, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2007. 日本学界对“恩庇主义”的研究可参见小林正弥的著作,但该书事实上偏重理论阐述,而非日本实例,小林正弥『政治的恩顧主義(クライエンテリズム)論:日本政治研究序説』、東京:東京大学出版会、2000年。

22,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, 2009, pp.4, 10-11, 33.

23,对选举策略的后续研究中,有大量更为理论化的分析,例如可参见Gary W. Cox and Mathew D. McCubbins, “Electoral Politics as a Redistributive Game,” The Journal of Politics, Vol. 48, No. 2, May 1986, pp. 370-389.

24,Gerald L. Curtis, Election Campaigning Japanese Style, 2009, p. 220.

25,Ibid., p. 240.

感谢您的阅读。敬请期待下一期。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第九篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。