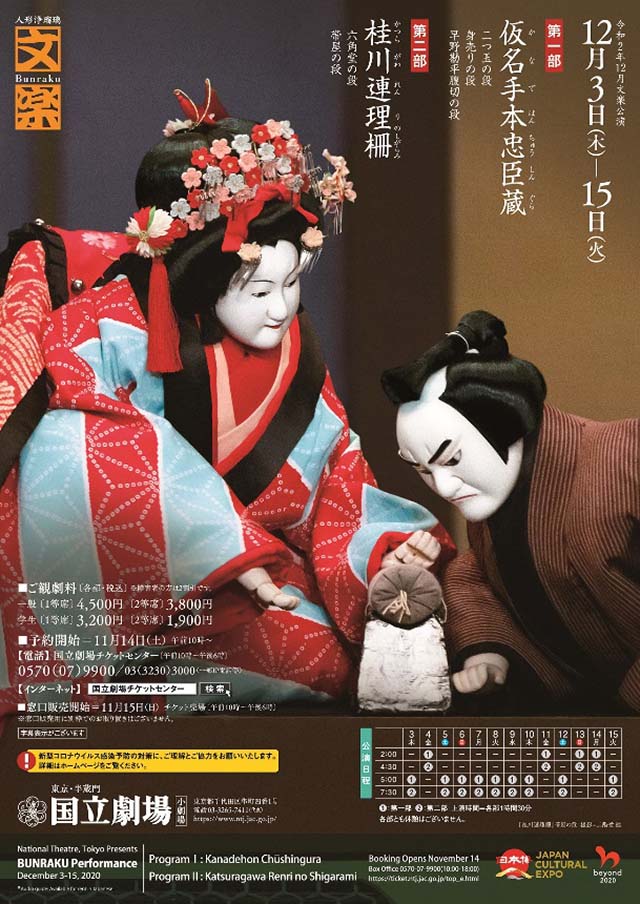

第六講:中國近代戲曲與日本

日本研究之窗——系列講座(戲劇)

第六講:中國近代戲曲與日本——京劇走向海外和京劇史研究的開端(上)

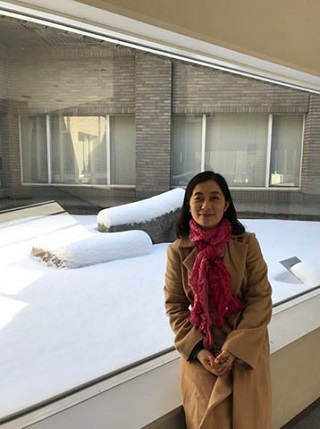

華南師範大學外國語言文化學院教授 李莉薇

主講人介紹:李莉薇,華南師範大學外國語言文化學院教授。中山大學中文系中國戲曲史專業文學博士。早稻田大學演劇博物館客座研究員。主要研究領域為中國戲曲史、中日戲劇交流史、比較文學與跨文化研究。在國內外已發表四十多篇學術論文、譯文。主持國家社科基金藝術學項目“20世紀京劇在日本的傳播與接受研究”等多項課題。曾獲得第七屆王國維戲曲論文獎(2016年)、廣東省第八屆優秀哲學社會科學成果獎(2019年)。已出版專著《近代日本對京劇的接受與研究》(廣東高等教育出版社,2018年),即將出版學術譯著《北平的中國戲》。

第六講:中國近代戲曲與日本 MP3(音频)→【请点击这里】

大家好!我是華南師範大學的李莉薇。我主講的題目是:中國近代戲曲與日本——京劇走向海外和京劇史研究的開端,分兩次進行。

要説到中國近代戲曲與日本的關聯,那麼要講的一個重要內容是民國時期梅蘭芳的兩度訪日公演。這是中國戲曲正式走向世界的開端,也是中國戲曲與日本戲劇在舞台上的直接交流。同時,梅蘭芳的訪日公演也讓日本民眾對中國戲曲產生最直接的認識。

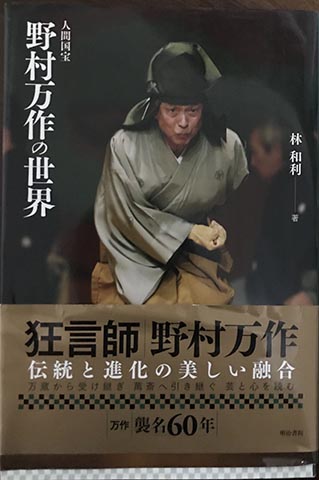

另外一個內容就是近代日本學人所開展的京劇史研究。以辻聽花和波多野乾一等人為代表的日本學人立足演出現場,從京劇本體藝術形態的角度來評論介紹京劇,對於推動京劇研究和中日戲劇交流做出了很大的貢獻。

一、戲曲的概念和中國近代戲曲的發展

在進入正題之前,我想首先明確一下所謂“戲曲”的概念,再介紹一下中國近代戲曲發展的狀況。

今天我們一般用“戲曲”(戯曲,ぎきょく)這個詞來指傳統戲劇,比如崑曲、京劇、粵劇等等。但這個稱謂其實是一個“出口轉內銷”的詞彙。據文獻可知,“戲曲”這個詞,在元初就已經有人使用了,但並不常用。直至清末以前,人們習慣於用“戲”、“曲”,或者更明確地用“戲文”、“南戲”、“傳奇”、“雜劇”等稱謂。

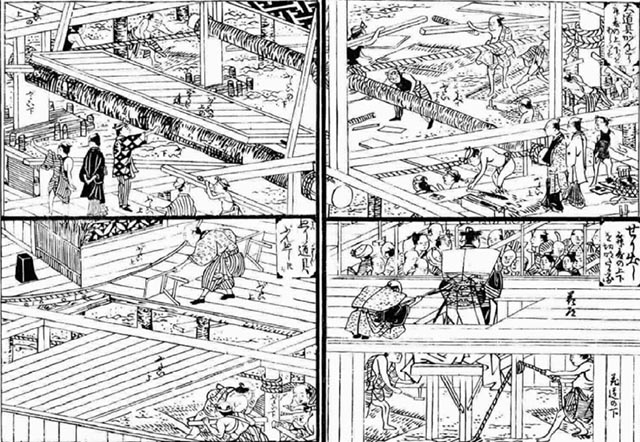

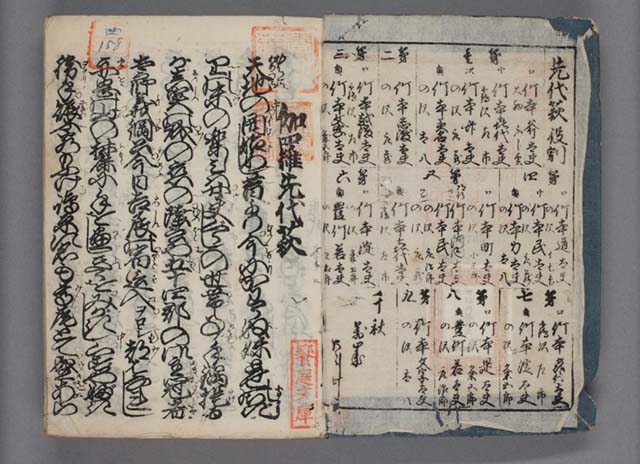

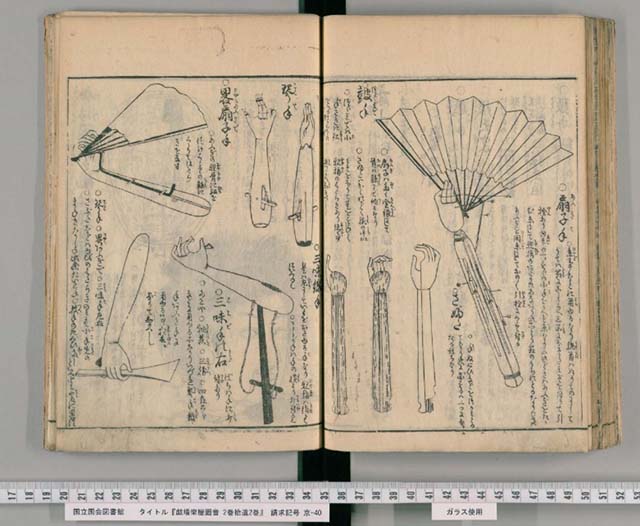

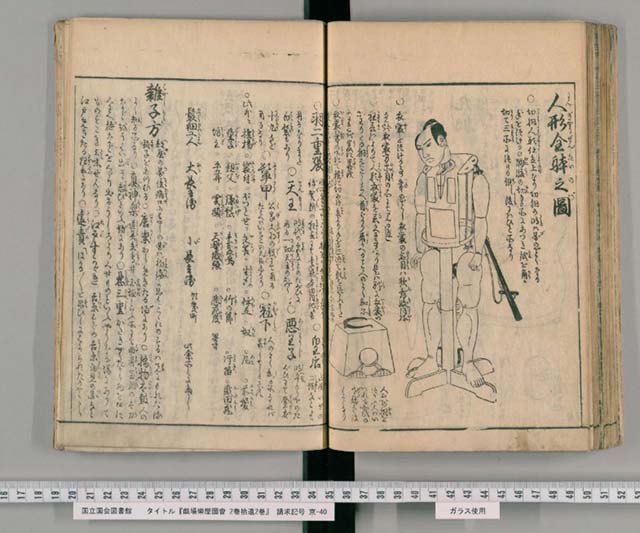

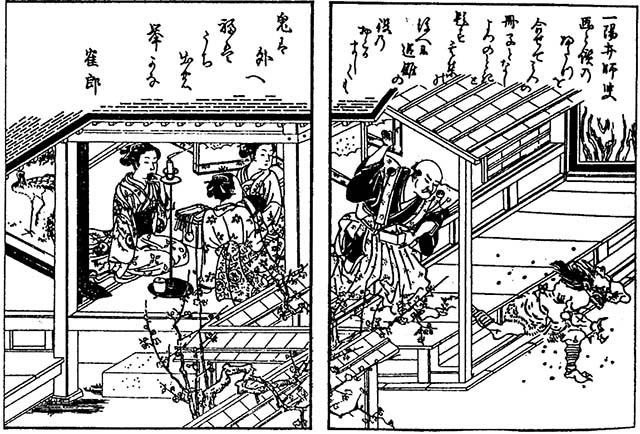

那麼這個詞是怎麼流傳到日本的呢?我們知道,雖然幕府統治的江戶時代實行閉關鎖國的政策,但文化的交流並沒有斷絕。通過長崎這扇窗口,中國文化源源不斷地傳播到日本。江戶時代的日本,町人文化發達。大量明清時期的小説曲本流傳到日本且深受民眾的歡迎。唐話學習,也就是中國語學習,流行一時。流傳到日本的小説曲本中與“戲曲”相關的語彙,也被當作語言素材編寫入當時的唐話教材之中而為人們所熟知。

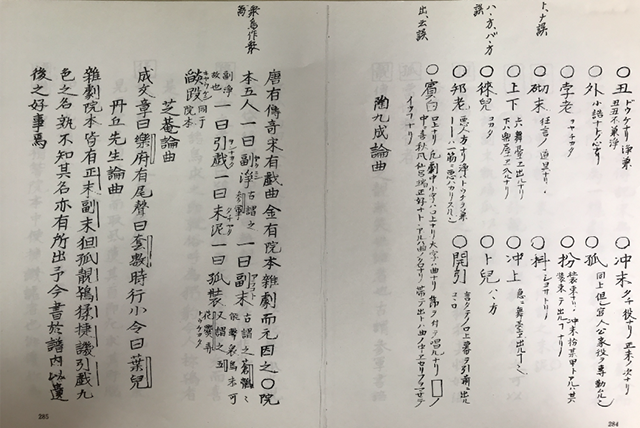

江户時代專門收錄戲劇語彙的唐話辭書《劇語審譯》 (引自長澤規矩也編《唐話辭書類集》第四集)

據研究,明治時期的日本人賦予了“戲曲”這個詞新的意思。①明治之初,日本人翻譯了大量的西方術語概念。他們借用“戲曲”這個詞來對應英語裏的“drama”。日語裏“戲曲”一詞,主要是指戲劇的腳本(台本,テキスト)。後來更多用“演劇”(演劇,えんげき)一詞來指包含舞台表演的戲劇。

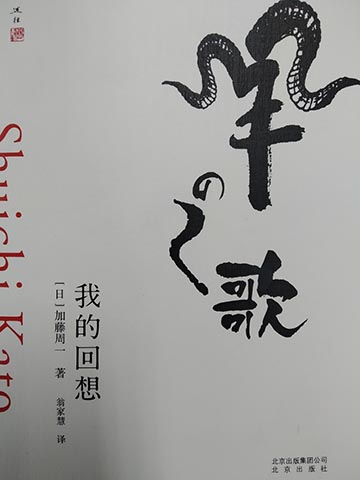

近代留日學者受到日語的影響,也採用了“戲曲”一詞。1913年,王國維先生在日本京都完成的《宋元戲曲史》出版,不僅開創了中國戲曲史這門學科,也讓“戲曲”一詞,成為了中國傳統戲劇的專有名詞。

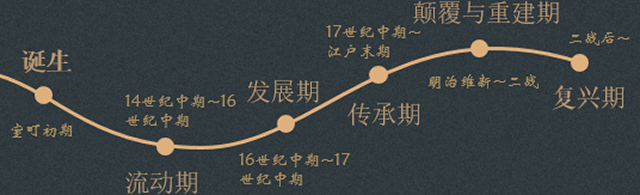

需要指出的是,王國維研究“戲曲”,主要還是側重研究“戲曲”的文學性。不過,事實上,戲曲發展到近代,已經越來越走上一條“戲曲戲劇化”的道路。花雅之爭的結果是“花部亂彈”取代了崑曲,以作家為中心逐漸變為以演員為中心。花部戲曲的集大成者——京劇風靡全國,在近代進入了全盛時期。清乾隆年間發展起來的京劇經歷了程長庚時代的草創期、譚鑫培時代的成長期,在20世紀初期,迎來了以梅蘭芳為代表的“四大名旦”時代的鼎盛期。人們一般認為元雜劇是戲曲文學創作的高峯,但戲劇最深入人心的時代,卻無疑是近代。②傳統戲曲以其頑強的生命力,獲得了最大範圍的觀眾,成為全民性的娛樂藝術。但另一方面,近代以來西方戲劇觀念和話劇等戲劇形式的傳入,也為傳統戲曲的生存發展帶來了極大的衝擊,使得中國傳統戲曲不得不全方位地進行改良革新來應對挑戰。終於,經過戲劇改良,京劇完成了自身的變革,並以嶄新的面貌走向世界。外國觀眾所看到的京劇,是已經過改良革新的京劇。

二、梅蘭芳的訪日公演和大正時期的“梅蘭芳熱”

雖然在梅蘭芳訪日公演之前,也有中國演員在日本演出的記錄,但因為所產生的影響與梅蘭芳的訪日公演相比不可同日而語,所以人們一般認為,梅蘭芳的訪日公演是京劇走向世界的開端。

1919年5月1日至12日,梅蘭芳受到東京帝國劇場董事長大倉喜八郎的邀請,率領梅劇團在帝國劇場公演。先後演出了《天女散花》、《御碑亭》、《黛玉葬花》、《虹霓關》、《貴妃醉酒》等劇目。結束東京演出後,5月19日、20日梅蘭芳又率團在大阪中央公會堂演出了兩天。5月23日至25日,在神戶公演。5月26日梅蘭芳一行從神戶啟程歸國。由於公演期間北京爆發了影響深遠的五・四運動,梅蘭芳接受了在日留學生的意見,縮短了演出行程,較原定計劃提前回國。雖然如此,京劇首次到海外演出,還是獲得了圓滿的結果。

1924年10月,為慶祝在關東大地震中受損的帝國劇場修復開業,以及為大倉喜八郎祝壽,梅蘭芳再度獲邀訪日演出。從10月20日開始至11月4日,梅蘭芳在東京帝國劇場演出了《麻姑獻壽》等十多個劇目。從11月7日起,梅蘭芳又繼續率團到關西的寶塚大劇場、京都岡崎公會堂公演。由於有了第一次公演的經驗與基礎,第二次訪日公演也受到廣泛的歡迎。

但訪日公演並非是單獨為京劇而設的專場演出,而是與日本戲劇同台演出的。自此以後,中日戲劇公演很多都採用了這種“共演”(きょうえん,意為聯合公演之意)的方式,延續至今。正是因為中日戲劇同台演出,梅蘭芳的訪日公演也可以認為是中日戲劇在舞台上同場競技、真正切磋交流的開端。

梅蘭芳訪日公演之前,中國劇在日本演出市場沒有多少價值,梅蘭芳本人也沒有什麼知名度,那為何公演後梅蘭芳和京劇引起了人們的極大興趣,並引發了大正時期的“梅蘭芳熱”呢?

今天依然可查閲到的“梅蘭芳”文獻無聲地佐證了當時梅蘭芳的熱度。梅蘭芳公演期間,日本的許多重要新聞報紙刊登了不少與梅蘭芳有關的評論報道。③我們從下面兩個表可以看到其中一些重要的評論文章。

| 日期 | 報紙出處 | 作者 | 評論標題 |

| 4月30日 | 大阪朝日新聞(朝刊) | 內藤湖南 | 如何看支那劇(一)——梅蘭芳和支那劇界 |

| 5月1日 | 大阪朝日新聞(朝刊) | 狩野直喜 | 如何看支那劇(二)——戲劇的結構 |

| 5月2日 | 大阪朝日新聞(朝刊) | 狩野直喜 | 如何看支那劇(三)——戲劇的結構 |

| 5月2日 | 萬朝報 | 中內蝶二 | 看梅蘭芳 |

| 5月2日 | 都新聞 | 伊原青青園 | 梅蘭芳(所演的)天女 |

| 5月2日 | 東京日日新聞 | 在帝國劇場初次登台的梅蘭芳 | |

| 5月3日 | 國民新聞 | 凡鳥 | 顯示了天賦的風貌,梅蘭芳第一天的演出 |

| 5月3日 | 讀賣新聞 | 仲木貞一 | 梅蘭芳的歌舞劇 |

| 5月7日 | 東京朝日新聞 | 久保天隨 | 梅蘭芳的天女散花 |

| 5月14日 | 讀賣新聞 | 仲木貞一 | 梅之《御碑亭》 |

| 5月19日 | 東京日日新聞 | 久米正雄 | 麗人梅蘭芳 |

| 5月20日 | 大阪朝日新聞 | 全場觀眾為之傾倒—於中央公會堂首演的梅蘭芳如花嬌豔 | |

| 5月24、27日 | 大阪朝日新聞 | 石田玖琉盤 | 觀摩梅蘭芳劇(中、下) |

| 5月25日 | 大阪朝日新聞 | 遊龍戲鳳、嫦娥奔月觀後感 | |

| 5月30日 | 東京日日新聞 | 龍居松之助 | 給阪元雪鳥氏 |

| 新演藝(6月號) | 阪元雪鳥 | 來帝劇的梅蘭芳 | |

| 6月6日 | 東京日日新聞 | 阪元雪鳥 | 給龍居枯山氏 |

表1 梅蘭芳1919年訪日公演期間日本國內主要媒體的評論報道

| 日期 | 報刊出處 | 作者 | 評論標題 |

| 10月號 | 演藝畫報 | 福地信世 | 我所見之梅蘭芳《虹霓關》 |

| 10月23日 | 東京朝日新聞 | 市川左團次 | 支那劇和梅蘭芳 |

| 10月27日 | 東京每日新聞夕刊 | 高澤初風 | 梅蘭芳與〈神風〉、〈兩國巷談〉——帝劇初次公演 |

| 10月28日 | 中央新聞 | 田村西男 | 帝劇的初次開場 |

| 10月29日 | 帝國新報 | 田中畑亭 | 帝劇改建紀念演出——以梅蘭芳叫座 |

| 10月29日 | 萬朝報夕刊 | 中內蝶二 | 叫座的梅蘭芳 |

| 11月1日 | 東京日日新聞 | 三宅周太郎 | 如童話國一般的新帝劇 |

| 11月1日 | 大和新聞 | 山本柳葉 | 我看帝劇——帝劇主演劇碼與梅蘭芳 |

| 11月號 | 新演藝 | 山村耕花 | 改造後的帝劇 |

| 11月10日 | 大阪朝日新聞夕刊 | 石田玖琉盤 | 寶塚之梅蘭芳 |

| 12月號 | 新演藝 | 南部修太郎 | 梅蘭芳所演的劇 |

表2 梅蘭芳1924年訪日再演期間日本國內主流媒體的評論報道

這些評論大多由當時的資深戲劇評論家操筆,比如伊原青青園、仲木貞一、山村耕花等。難得的是,連“京都學派”著名漢學家內藤湖南、狩野直喜都在《大阪朝日新聞》上連載文章介紹京劇和梅蘭芳。戲劇評論家伊原青青園認為,“看了這場演出使我感到中國劇確有古典藝術的雅趣。梅蘭芳選擇這樣卓越的戲曲劇本,我想日本演員應該把他這種辦法當作自己的榜樣”。凡鳥在《顯示了天賦的風貌,梅蘭芳第一天的演出》中評論,“……梅最精彩的地方就是他扮演的天女踏上縹緲的雲路時的舞姿,真是舉世無雙”。中內蝶二在《看梅蘭芳》中寫道:“第一天的節目是他自己認為的拿手戲之一,是大倉男爵盼望得垂涎三千丈的《天女散花》。……聽説其舞姿是在中國傳統的舞式的基礎上加入日本舞蹈和西方舞蹈的特點揉合而成的。……融合得巧妙極了……。”石田玖琉盤在《大阪朝日新聞》發表《觀摩梅蘭芳劇》的評論,認為《御碑亭》是“這次演出的劇目中最有意思的。它沒有日本戲劇那種過分誇張的表情、亮相,它的誇張有一定的限度。年輕的妻子的表情很簡單,但梅的眼睛、嘴角、兩頰和步法,應該説他整個的身體,都發揮了出色天才的本領……”。④總的來説,日本主流媒體對於京劇藝術和梅蘭芳的表演以正面肯定評價為主。

除了戲劇界和中國文學研究界發表了各種“梅蘭芳評”之外,許多大正時代的作家文人,比如鼎鼎大名的芥川龍之介、谷崎潤一郎、吉野作造、宮澤賢治等等,都留下了與“梅蘭芳”相關的文字。

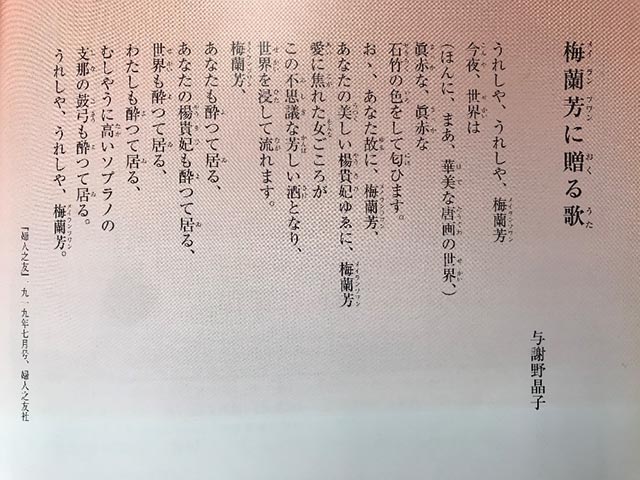

以追求思想解放著稱的女詩人與謝野晶子在觀看了梅蘭芳的演出後,熱情洋溢地寫詩贈梅蘭芳。我們可以從詩作感受到這位女詩人欣賞梅蘭芳的演出後所表現出來的感動:

贈梅蘭芳歌

我是何等的歡欣啊!

梅蘭芳!

今夜,整個世界,

(果真仿如華麗的唐畫世界。)

映照出石竹桃那赤紅赤紅的色彩。

啊啊,都是因為你啊,梅蘭芳!

因為你扮演的那美麗的楊妃啊,梅蘭芳!

為愛煎熬的女兒心,

化成不可思議的醇酒令整個世界陶醉。

梅蘭芳!

你也醉了,

你扮演的楊妃也醉了,

世界也醉了。

我也醉了,

那夜鶯般女高音的中國琴弦也醉了。

我是何等的歡欣雀躍啊,

梅蘭芳!⑤

正如眾多評論所説,真正叫人折服的,首先是梅派藝術所代表的中國傳統藝術之美。梅蘭芳所展現的舞台形象,讓日本觀眾感受到了一種代表中國傳統審美的藝術形象,體現了東方文化的審美情趣,因此,得到了日本知識階層的廣泛認可與接受。

其次,出國公演能獲得外國觀眾大範圍的支持,也是與梅蘭芳和梅蘭芳周圍的齊如山等文人充分考慮到跨文化戲劇演出的特殊性,採取了有效的演出策略是分不開的。梅蘭芳訪日公演帶給日本觀眾的,是不同於日本人過去所熟悉的“文本中的中國文化”,而是載歌載舞的、鮮活的中國文化。傳統戲曲“以唱為主”,但為了拉近和外國觀眾的距離,梅蘭芳和齊如山等人聯手改編打造了《天女散花》、《黛玉葬花》、《貴妃醉酒》、《麻姑獻壽》等新編京劇,加入了大量的舞蹈元素,使京劇改為“以舞為主”。因此,增強了觀賞性,打破了語言不通的障礙,通過音樂、舞蹈、演劇情節,讓日本觀眾真實地感受到了中國戲曲的優美。這點也是梅蘭芳公演能夠大獲成功的主要原因。

訪日公演後,梅蘭芳成為日本家喻戶曉的人物。一般中國人的名字日語發音多採用音讀法,但梅蘭芳的名字卻是直接採用漢語發音“メイランファン”。從大正時期開始,“梅蘭芳”已經成為一個文化符號,代表着日本社會對中國文化的認知。

以上為本次所講內容。下一次,我們講“近代日本學人的京劇史研究”。

1961年,新日本文學會在會刊《新日本文學》上報道了梅蘭芳逝世的消息。

註釋:

①參見黃仕忠:《借鑑與創新——日本明治時期中國戲曲研究對王國維的影響》,《文學遺產》,2009年第6期。

②康保成:《中國近代戲劇形式論》,桂林:灕江出版社,1991年,第13頁。

③以下兩個表格,據吉田登志子著,細井尚子譯:《梅蘭芳的1919年、1924年訪日公演報告》一文及筆者赴日期間所見資料整理而成。凡吉田文提及的評論報道,均援引吉田文中所譯題目。

④引自吉田登志子著,細井尚子譯:《梅蘭芳的1919年、1924年訪日公演報告》,載《戲曲藝術》,1987年1-4期。

⑤筆者譯自與謝野晶子:「梅蘭芳に贈る歌」,『婦人之友』1919年7月號。

本中心溫馨貼士:本中心曾於2019年1月26日在中國藝術研究院,與梅蘭芳紀念館聯合舉辦過主題為“梅蘭芳首次訪日演出100周年”的學術研討會。如果您對梅蘭芳先生的訪日演出感興趣,可以參考以下鏈接:

“梅蘭芳首次訪日演出100周年學術研討會 討論部分實錄 最終篇(15)”

https://mp.weixin.qq.com/s/jHz4S4K72_kjFBTJycfSIQ(此次研討會的之前各篇相關報道請見鏈接文末。)