(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第七讲:竹内好…

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。

第七讲:竹内好与日本的“中国文学研究会”

–近代日本研究中国新文学力量的兴起

复旦大学日本研究中心 徐静波

主讲人介绍:徐静波:复旦大学日本研究中心教授。研究领域为中日文化关系,中日文化比较。专著有《梁实秋:传统的复归》,《东风从西边吹来-中华文化在日本》,《近代日本文化人与上海(1923-1946)》,《和食:日本文化的另一种形态》,《解读日本:古往今来的文明流脉》,《困惑与感应:近代日本作家的中国图像1918-1945》等11种,译著有《近代日中交涉史研究》,《蹇蹇录-甲午战争外交密录》,《魔都》等16种,编著有《日本历史与文化研究》等12种。曾在日本神户大学,东洋大学,京都大学等多所大学担任教授。现为教育部重大攻关项目的首席专家。

1934年4月,以东京帝国大学为温床,日本诞生了第一个以现代中国文学为研究对象的团体——“中国文学研究会”,它的核心人物便是竹内好(1910-1977),那一年他才24岁,刚刚从东京帝大毕业,与他共同创建这一研究会的武田泰淳和冈崎俊夫,也是曾经的帝大学生。

何以会在中日关系日益紧张的1934年,在日本会诞生了中国文学研究会这一组织并艰难维系了长达9年的岁月?它在当时和日后的中日文学交流史上究竟具有怎样的意义呢?今天想跟各位聊一下这一话题。

大家知道,日本与中国有着十分悠久的文化交往历史,早期日本列岛上的居民是有语言而没有文字,早期的日本文献都是用汉字汉文记录的,10世纪前后,日本语文诞生,但受过教育的日本人,依然会阅读汉文汉诗,这一情形一直延续到了明治中后期(19世纪末)。所以那个时代,稍有教养的日本人,对于中国的文学都很熟悉。19世纪后半期,西洋文明传入日本,欧洲人研究学问的方法也渐渐为日本人所掌握,于是日本人就开始运用相对比较科学的研究方法来研究中国文学,早在1892-95年期间,就出现了儿岛献吉郎等撰写的《支那文学史》,那时中国人自己写的通史性质的中国文学史还没有,由此可知日本人很早就开始了对中国文学的系统研究,后来在东京帝国大学等相继开设了支那文学研究科。不过,那一时期,日本人研究的,主要是古代的、至少是近代以前的中国文学,对近代以后的中国,几乎很少注目。

到了1930年代初,那时的东京帝国大学支那哲学支那文学科的一批青年学生,就对这一现状很不满,他们凭着一股年轻人的激情和朝气,就打算打破这种陈旧的气氛,在中国文学研究上,开辟出一个新的局面来。那么,这是些什么样的青年人呢?他们的目的只是为了破旧么?

冈田1933年从东大毕业,武田1931年进入东大后,因参加左翼活动而被警署三次逮捕,此后也就不去上课且未交纳学费,事实上也就终止了学业。他们两人都出生于僧侣家庭(日本的僧人在明治5年也就是1872年获准可以娶妻食肉),自幼习读佛经(佛教在6世纪中叶自朝鲜半岛和中国大陆传入日本后,基本上采用汉译佛经),他从小就对中国古典文学有所触及,养成了较高的古汉语阅读能力,较早就表现出了对中国文学的兴趣,在高中期间阅读了《红楼梦》等中国古典小说,并去了一家私立学校学习现代汉语,尝试阅读胡适、鲁迅等新文学家的作品。而冈崎在高中期间,似乎对俄国更感兴趣。而竹内则出生于医师和官吏的家庭,自幼与中国并无家学渊源,他自己曾坦言,进大学后仍无法顺利地阅读古汉语(日语称之为“汉文”,包括中国的古籍和日本人用古汉语撰写的文献),甚至对中国也没有太多的关切,他之所以选择这一专业,主要是因为不必考试,进了学校,即使不怎么去上课,届时也可顺利毕业。事实上,当时的东京帝国大学文学部支那哲学支那文学科,并不是一个高不可攀的地方。

《阿Q正传》,《狂人日记》日文版

如果这样的状态持续下去,大概也就没有日后中国文学研究会的诞生。这里,作为该组织领袖人物的竹内好1932年的中国之行,可谓彻底改变了他本人的命运,也是中国文学研究会得以成立的最重要的机缘之一。这一年的8月,他获得了外务省对华文化事业部的一半资助,随一个学生团体经朝鲜半岛到中国来旅行,他到中国来的动机,一开始并非出于对中国的兴趣和关切,他后来自己曾说:“我那时学籍虽然放在中国文学科,但并没有真心想要搞中国文学,对中国也没有什么兴趣。只是因为这次旅行有旅费的补助,便想利用这一制度来满足一下青年时期特有的放浪癖好。但是到了北京以后,我被那里的风情和人物所醉倒了。即使到了期限,我也不想回日本,请家人再寄了旅费过来,一个人待到寒风将要袭来的季节,每天漫无目的地在街上行走。我与中国的结缘,就始于这次北京之行。”[1]“于是我的想法完全改变了。从此就想真心研究中国,买了若干的书刊带回来,开始了我的第一步。因为我还无法阅读汉文,于是就从现代汉语开始。”[2]

当竹内好决心想要研究中国、尤其是中国文学的时候,他们这些年轻人就立即意识到了日本学界的老旧气氛,大学的教授,对于正在发生剧烈变革的中国现状、尤其是五四以后中国文学出现的新气象,几乎视若无睹,这使他们感到很不满。研究会核心人物之一的武田泰淳在1943年回忆说:

“我们从学生时代开始,对汉学这样的东西抱有反感。与其说是抱有反感,不如说是完全没有兴趣。通过汉学来接触支那的文化,总不能获得满足,在感觉上也很不喜欢。倒也不是说对汉学的本质已经看得很明白,而是对由汉文所笼罩的这种气氛,由汉学所散发出来的儒教的冬烘气,怎么也无法适应。作为日本人来说,应该还有其他研究支那的途径。…于是我们在昭和九年(1934年)开始了中国文学研究会,对支那的现代文学、支那的支那学者的业绩,展开了调查。”[3]

当然,1930年代初期,日本的文坛或研究界并非对中国的新文学完全视若无睹。事实上,在1920年创刊不久的《支那学》杂志11月号上就连续刊出了后来成了中国文学研究大家的青木正儿的《以胡适为中心的涌动着的文学革命》的长文, 1922年出版的《文学革命和白话新诗》(大西斋等编著)收录了胡适、康白情等人的作品,1920年抵达北京的基督教神父清水安三在1924年出版的《支那的新人和黎明运动》一书的第十章即为《现代支那的文学》,他虽然不是一个文学研究家,却以自己在北京的实际感受向日本读者传递了最新的信息。此后,村松梢风的《魔都》、谷崎润一郎的《上海交友录》等都或多或少披露了中国文坛的新动向,1926年7月,当时在日本影响颇大的《改造》杂志出版了夏季增刊“现代支那号”特辑,收录翻译了五四以来出现的新小说、新戏剧、新诗和评论等,应该说,时至1920年代末期,日本的文学界已经注意到了中国文坛的新气象。但是在中国文学研究界,尤其是作为最重要的学术重镇的帝国大学内,对中国的研究基本上依然沉湎于故纸堆里。

于是,竹内好决定联合身边的同志来创办一个无论从研究对象还是研究方法上来说都是一个崭新的学术团体。这一想法大约产生于1933年后半期,经过数次的酝酿后,1934年3月1日在竹内好家里,举行了中国文学研究会第一次的准备总会。决定研究会的名称为中国文学研究会,每月1日、15日举行两次例会,并出版一份研究杂志《中国文学研究月报》。

当时研究会成员通过设在东京神田北神保町中华留日基督教青年会馆内的书店,田中庆太郎开设在东京本乡的文求堂书店,以及在北京的日本友人购入了大量中国新书刊,通过这三个途径,研究会的成员几乎读到了所有当时中国出版的重要文学书刊,包括沈从文、老舍、茅盾、洪深、田汉、丁玲等的最新作品。

期间和之后,竹内陆续结识了后来成为研究会重要成员的小田岳夫(小说家,《鲁迅传》和《郁达夫传》的作者)、松枝茂夫(中国文学研究家,翻译家,周作人作品和《红楼梦》的译者)、增田涉(中国文学研究家,翻译家,鲁迅《中国小说史略》的译者)。

中国文学研究会的主心骨无疑是竹内好,发起人是他,具体的经营乃至杂志的编辑也是他,1937年,竹内好经日华学会的友人的斡旋,获得了外务省文化事业部的资助,得以到北京去留学两年,几乎在同时,武田被应征入伍,作为辎重兵的一员被派往中国大陆战场。在竹内逗留北京的两年期间,杂志的编辑主要由松枝茂夫来担任,1939年10月,竹内期满归国,重新接掌了研究会的日常工作。1940年4月,《中国文学月报》在出版了第59号之后,决定自第60号起改由生活社出版发行,刊名改为《中国文学》,页数由原本薄薄的12页改为48页,对外公开发售。

日本中国文学研究会的活动和成果主要表现如下几个方面。

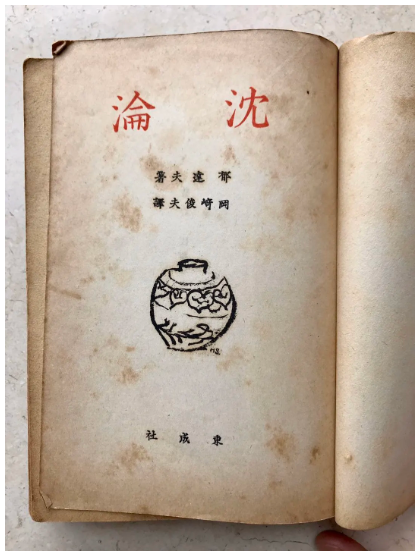

第一,举行研究例会、恳话会、讲读会等活动,就某一主题讨论介绍研究会内外人员的相关研究心得和学术信息等。第二就是出版研究刊物,对当时鲁迅、林语堂、沈从文、郁达夫等作家做了及时的介绍和评论,除了文学研究之外,对当时中国现实的社会也相当关注,蔡元培去世时,特别出版了纪念专辑。第三,对中国文学作品的翻译介绍。几乎所有研究会的主要成员都是翻译家,他们除了在《中国文学》上发表译作外,几乎都有各种翻译的单行本问世,比较重要的有冈崎译的丁玲的《母亲》、郁达夫的《沉沦》、巴金的《寒夜》、沈从文的《边城》等,而竹内好是日本最知名的鲁迅翻译家,以一人之力编选翻译《鲁迅文集》,可惜在完成了第6卷之后不幸去世。

在日本国内形势越来越严峻的1943年,竹内好为了不使中国文学研究会失去自己的独立品格,不得不忍痛解散了这一组织。在战后,曾经一度恢复,也继续出版刊物,但在1948年还是偃旗息鼓了。

不过,中国文学研究会在近现代日本对中国新文学的翻译、介绍和研究上,影响是巨大的,在当时和战后,主要的成员都成了著名的思想家(竹内好)、文学家(武田泰淳)和翻译家(松枝茂夫)等,可谓功勋卓著。1977年,汲古书院复刻了所有的《中国文学研究月报》和后来的《中国文学》,他们在中日文学交流上做出的卓越贡献,至今仍然令人敬仰。

感谢收听。下期将发表《加藤周一与日本战后文学批评》,由北京大学的翁家慧副教授播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)

题目及主讲人

王凯 南开大学外国语学院

张龙妹 北京日本学研究中心

张龙妹 北京日本学研究中心

韦立新 广东外语外贸大学东亚文化研究中心

周以量 首都师范大学文学院

秦刚 北京日本学研究中心

第七讲 “竹内好与日本的“中国文学研究会”

徐静波 复旦大学日本研究中心

第八讲 “加藤周一与日本战后文学批评”

翁家慧 北京大学外国语学院

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。