本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第二篇:从“了解日本”到“让世界了解日本”

——美国日本研究概况

南开大学日本研究院讲师

丁诺舟

作者介绍:

丁诺舟,1987年生,南开大学世界史博士,南开大学日本研究院讲师,世界近现代史研究中心助理研究员,研究方向为日本社会史。发表有《日本江户时代的政治贿赂与幕府的应对》《从仪式到教育 江户时代武士阶层身份认同感的形成》等论文十余篇,译著有《从江户到东京:小人物们的明治维新》,上海人民出版社,2021年6月。

2020年,索尼旗下工作室Sucker Punch Productions推出了以镰仓武士抵御蒙古帝国入侵为题材的作品《对马岛之鬼》,鲜活而深刻地描绘了战乱中武士、民众、甚至盗贼的生活境遇,荣获了多项年度大奖。面对铺天盖地的蒙古大军,对马岛地头武士志村高呼,“传统、勇敢、荣耀,此为吾等之道(習わし、武勇、誉れ、それが我らが道だ)”,这一名言想必令众人心情为之澎湃。然而,细致观察志村的脸部动作可以发现,他的口型对应的并非日语,而是英语的“Tradition、courage、honor, they are what make us”。的确,这部深得黑泽明精髓,被誉为理解日本武士精神的佳作,却是出自美国团队之手。这支地处华盛顿州的制作团体之所以能够将异国的历史文化如此传神地传递给世界,一方面源于其与日本学界的积极交流,而更重要的一方面则是美国本土拥有深厚而全面的日本学研究积淀。

『ゴーストオブツシマ』、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、2020年、スクリーンショット

自近代以来,日美两国的关系可谓剪不断理还乱。佩里舰队的来访将日本拉入近代世界的汪洋,而二战后美国主导的民主化进程又在很大程度上构建了今日日本国家的基础。正因为日美两国间存在着紧密的互动,深入了解对方国家成为两国共同的迫切需求。承担了解对方国家这一重任的,往往是学者群体。文化人类学家鲁思·本尼迪克特的《菊与刀》就是美国学者试图了解日本的典例。虽然该书受语言与资料所限,存在诸多值得商榷之处,但却无疑为美国,乃至全世界提供了了解日本文化的窗口。

时至今日,美国依然拥有众多将日本作为主要或唯一研究对象的专业学者。根据日本国际交流基金的最新统计数据,北美地区共有日本学研究者1621名,其中美国学者占据了绝大部分,总人数为全世界最多。这些学者主要任职于大学、图书馆及各级研究机构中,研究领域十分广泛。

为了细致观察美国日本研究的状况、趋势与变化,在国际交流基金北京文化中心的大力支持下,南开大学日本研究院于2017年9月派遣了代表团前往美国,获得了实地考察的难得机会。

赴美初日,一行首先访问了哈佛大学赖肖尔日本研究中心。哈佛大学位于马萨诸塞州波士顿都市区的剑桥市,是常青藤盟校成员之一,也是美国历史最悠久的大学,而赖肖尔日本研究中心(RIJS)又是哈佛大学历史最久的研究中心之一,可谓古上加古。赖肖尔日本研究中心以推进日语教学和日本研究为主要职责,借此促进社会、文化、经济和政治研究的广泛交流,激发美国学术界与民众对日本及美日关系的兴趣,从而加强两国之间的联系。该中心始建于1973年,前身为赖肖尔任职的日本研究所。1985年,为纪念赖肖尔退休而添加冠名。目前,赖肖尔日本研究中心有专职研究人员33名,其中超过三分之一的学者来自日本,研究领域涉及宗教、文化、艺术、建筑、语言、社会学、历史学、政治学、法律、医学、统计学、经济学、管理学等众多领域,其涵盖范围之广令一行人无比惊叹。

现任所长是从事日本社会学研究的玛丽·C·布林顿(Mary C. Brinton)教授。布林顿教授主要研究当代日本社会的性别不平等、劳动力市场和就业及社会人口学。她的研究结合了定性和定量方法,聚焦劳动力市场中体现的制度变迁及对个人行为的影响。布林顿教授非常重视原始数据的收集,曾在日本和韩国设计开展了多项社会调查、访谈和观察性研究。代表性作品有《后工业社会中的青年、教育和工作(Youth, Education, and Work in Postindustrial Societies)》《女性与经济奇迹:战后日本的性别与工作(Women and the Economic Miracle: Gender and Work in Postwar Japan)》等。

除社会研究之外,艺术研究是赖肖尔日本研究中心的一大特色。梅丽莎·麦考密克 (Melissa McCormick)教授的研究主要集中在艺术与文学的关系、视觉叙事形式以及艺术与社会思想史的融合。她的处女作《土佐光信和中世纪日本的绘卷》提出,在15世纪左右出现一种新的象形文学样式,艺术家土佐光信和文人朝臣三条西实隆是主要代表人物,他们将现实与虚构交杂,体现了当时知识分子的生活方式。麦考密克教授此后撰写了多篇文章,聚焦“白描”叙事绘画,试图重建中世纪晚期女性读者、作家和艺术家的阐释。麦考密克教授认为,白描是女性创造性表达的重要空间。目前,她正在进行有关“源氏物语”的研究与译介工作,出版了十多本相关书籍。除学术研究之外,麦考密克教授还是活跃的策展人。2019年,在疫情爆发之前,她在大都会艺术博物馆策划了国际展览“源氏物语:日本经典之光”。

除了文学可以表现艺术外,建筑也是艺术的重要载体。艺术与建筑史教授由纪夫·利皮特(YUKIO LIPPIT)则是一位频频获奖的学术精英,其研究兴趣集中在中世(1200-1600)和近世(1600-1868)的日本绘画与建筑。他的著作《绘画的国度:日本十七世纪的狩野画派(Painting of the Realm: The Kano House of Painters in Seventeenth-Century Japan)》获得了美国学院艺术协会颁发的查尔斯·鲁弗斯·莫雷图书奖和亚洲研究协会颁发的约翰·惠特尼霍尔图书奖。其论文“中世日本水墨画的模式和礼仪:1495年雪舟的泼墨风景(Of Modes and Manners in Medieval Japanese Ink Painting: Sesshū’s Splashed Ink Landscape of 1495)”获得了美国艺术协会的亚瑟·金斯利·波特奖。目前,利皮特正在撰写一部关于中世日本水墨画的专著,定题为《幻境(Illusory Abode)》,同时还进行着针对阿修罗雕塑、足利收藏品、长谷川等伯的绘画、伊势神社、僧画家雪村周继等丰富多彩的艺术作品展开研究。

如果说哈佛大学的日本研究侧重研究领域的广泛性与深入性,那么耶鲁大学的日本研究则以强大的传播性与交互性见长。访美的第二天,一行人便亲身领略了耶鲁大学的影响力。

耶鲁大学坐落于康涅狄格州的纽黑文,是全美第三古老的大学,与哈佛大学同属于常春藤联盟。哈佛大学与耶鲁大学相距150英里,乘汽车只需2小时左右,却很难找到合适的轨道交通工具,汽车之国确实名不虚传。

东亚研究会(CEAS)是耶鲁大学日本研究的中心。该研究会成立于1961年,传承耶鲁大学东亚研究的悠久传统,旨在培养中日韩研究相关的学者,为跨学科交流提供平台,从而促进东亚优秀教育、研究和知识交流。60年来,该研究会通过课程、讲座、研讨会、学术会议等诸多方式,面向校内校外的学者、学生宣传东亚文化。东亚研究会拥有25名核心教师和20名语言教师,横跨耶鲁大学的12个学院,是耶鲁大学涉及面最广的研究项目之一,每年提供大约150门东亚人文和社会科学课程,而日本研究的专家大多聚集于此。

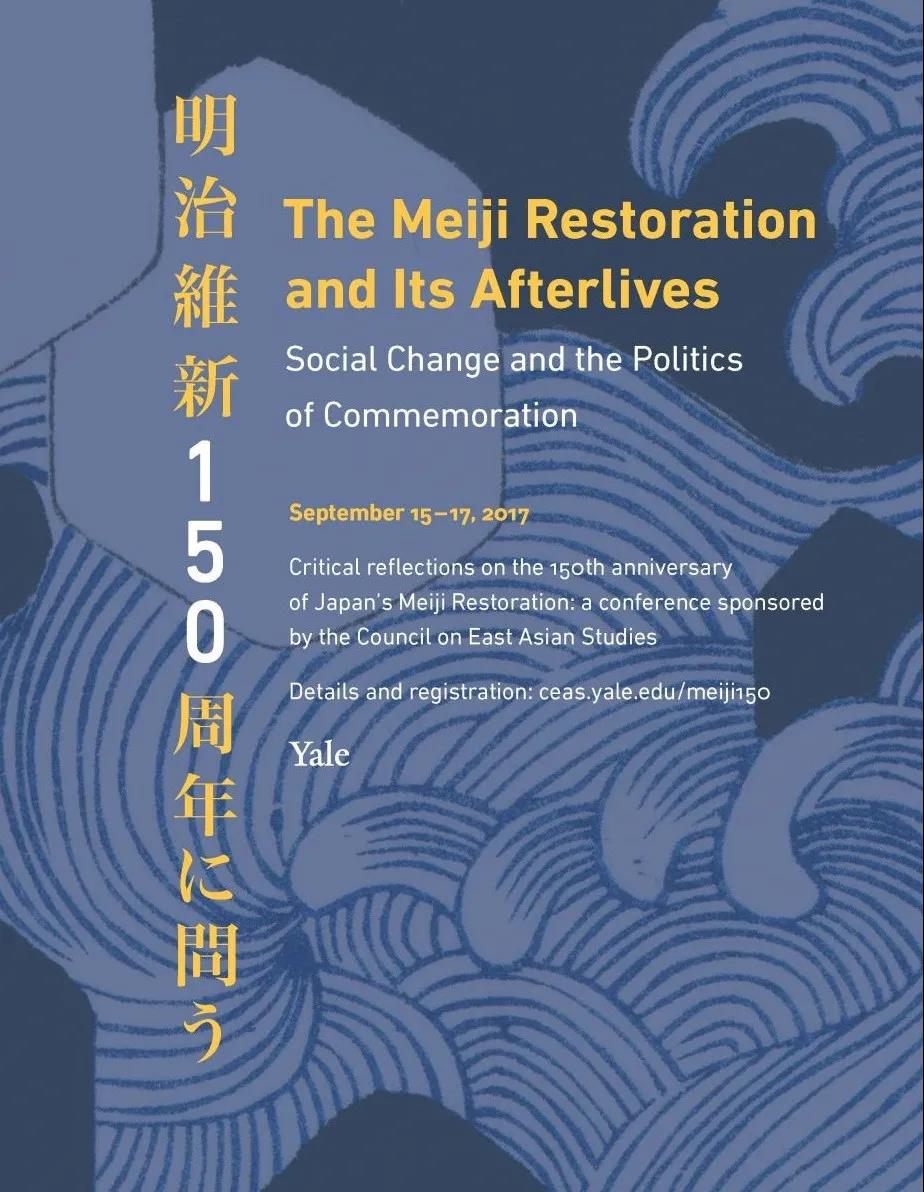

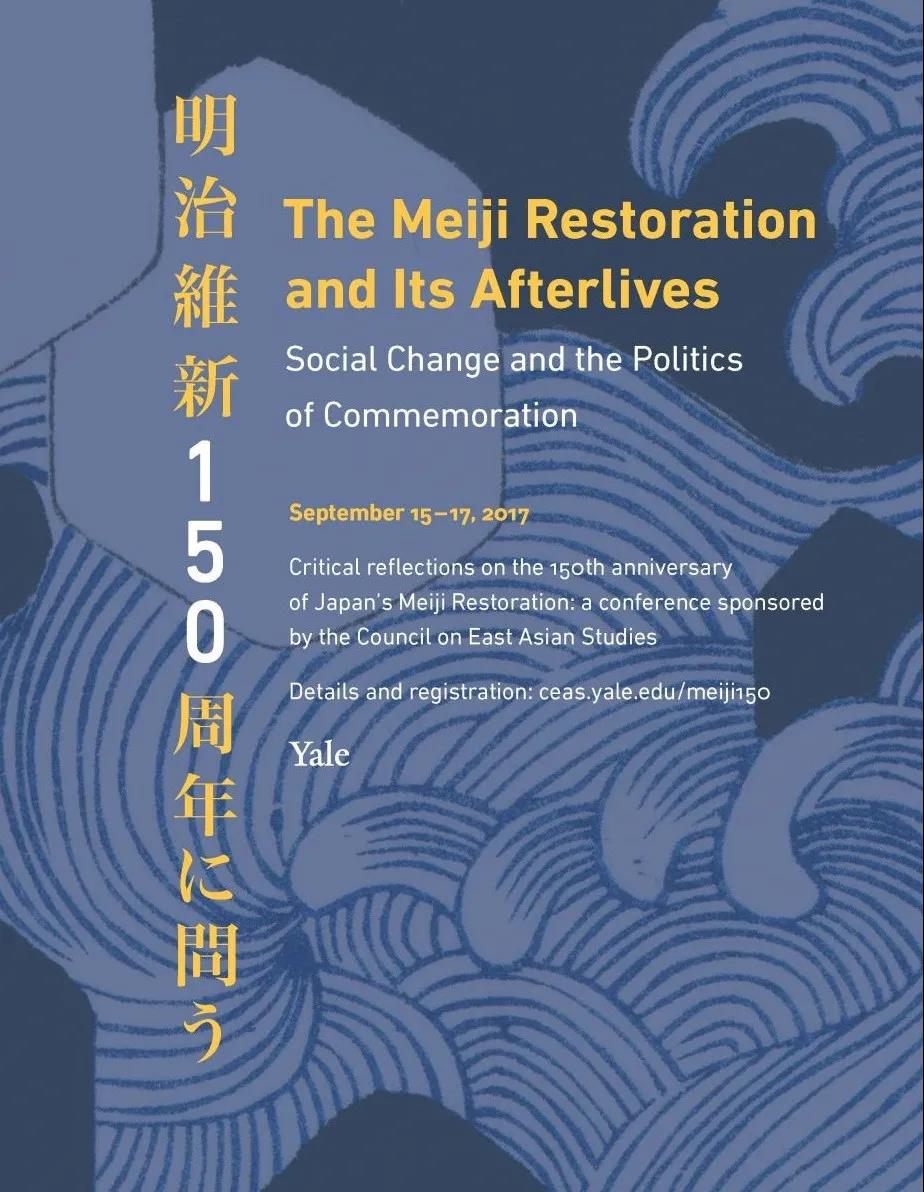

在深入研究的基础上,重视对日本文化的宣传是一行人感受到的耶鲁大学的最突出特征。造访耶鲁大学时,适逢其主办国际学术研讨会“明治维新150年:社会变迁与政治意义(The Meiji Restoration and Its Afterlives: Social Change and the Politics of Commemoration)”,除哈佛大学、哥伦比亚大学等美国名校外,东京大学、京都大学、国立历史民俗博物馆等日本顶尖高校与科研机构均派代表参加了会议。会议关注社会变迁与政治记忆两大传统话题,细化研究细节,一方面关注物质层面,围绕“海洋”“森林”等自然物质,探讨社会变革期人与自然间交互关系的变化;另一方面则专注社会细节,从性别、迫害、创伤等微观领域重新审视明治维新的功过。

一般而言,海外的日本学研究主要关注政治外交及现当代社会问题,较少对中世近世社会的细节问题进行分析。然而,在此次学术会议上,美国学者可以就近世的细节问题与日本学者“同场竞技”,其根源在于长期的研究积淀与丰富的跨国交流,而耶鲁大学东亚研究会则是日本近世社会研究的重要根据地,其教授法比安·德里克斯勒(Fabian Drixler)主要研究江户与明治时代的人口、社会和文化史,关注杀婴及其伦理基础、死产和现代日本的国家、佛教网络和国内移民、近代日本早期的可持续发展史、饥荒和风险管理等诸多领域。著有《东日本杀婴现象和人口增长,1660-1950》(mabiki: infanticide and population growth in eastern japan, 1660-1950)《武士与日本的和平文化》(samurai and the culture of japan’s great peace)等。丹尼尔·博茨曼(Daniel Botsman)教授则主攻江户、明治时期的社会史,关注惩罚和权力在日本近代社会中的作用。博茨曼的著作包括战后著名外相大来佐武郎回忆录的英译本《经济外交中的生活》(Okita Saburo: A Life In Economic Diplomacy),以及研究16世纪到20世纪惩罚与权力在社会形成中作用的作品《现代日本的形成过程中的惩罚与权力》(Punishment and Power in the Making of Modern Japan)。目前,博茨曼主要研究西方的奴隶制和奴隶解放运动对19世纪下半叶日本社会的影响,特别是对日本受歧视部落民的影响。

如前文所提到的,“传播”是耶鲁大学日本研究的重要关键词,除了将日本文化在英语圈传播外,耶鲁大学的学者还注重日本文化内部的传播机制。亚伦·格罗(Aaron Gerow)将电影电视作为主要研究对象,关注日本的现代文学、流行文化,擅长从电视、电影及其主要视听群体中获取解读社会的思路。亚伦热爱日本电影,在日本度过了近12年光阴,曾在横滨国立大学担任副教授,期间还参与了山形国际纪录片电影节的众多工作。亚伦发表了大量英语、日语和其他语言的论文,主题涉及日本早期电影、电影和电视理论、当代导演、电影类型、电影审查制度、文学和漫画、殖民时代的韩国电影和电影表现等。著作有《疯狂的一页:1920年代日本的电影与现代性》(A Page of Madness: Cinema and Modernity in 1920s Japan)《日本现代性的愿景:1895-1925年电影、民族和观众的表达》(Visions of Japanese Modernity: Articulations of Cinema, Nation, and Spectatorship, 1895-1925)等。目前,亚伦正在尽平生之学,试图撰写一本关于日本电影理论史的著作。无独有偶,蒂莫西·昂维尔扎特·戈达德(Timothy Unverzagt Goddard)主要研究17世纪以来的日本文学,关注文学作品中的语言、现代性、城市空间与帝国理念,主要采用跨文化和跨学科的方法来研究日本文学。戈达德目前主要分析文学作品中展现的帝国时期东京的样貌,重点关注1923年关东大地震和 1945年东京大空袭这两个灾难时期。通过比较阅读日本、中国台湾和韩国作品中的地图、照片、电影、插图和木版画,戈达德将这些文学地理学与现代城市生活的丰富视觉文化相关联,绘制殖民地和大都市之间的联系,认为东京既是日本皇权的象征中心,也是研读东亚近代性的关键地点。

良好的传播离不开新技术、新媒体的辅助。东亚语言文学住友教授爱德华·卡门斯(Edward Kamens)的研究范围涵盖从早期到19世纪的日本文学,特别是奈良、平安和镰仓时代的诗歌和散文。主要著作包括《和歌与物,和歌为物》(Waka and Things, Waka a s Things)《日本传统诗歌中的歌枕、典故和互文性》。但是,爱德华教授的过人之处在于活用ICT技术,对传统资料进行加工,并提供给全世界的研究者使用。在耶鲁大学数字人文实验室和耶鲁大学东亚研究委员会的资助下,爱德华与国际学者、策展人、保护团队共同策划了“Tekagami-jō”计划,将贝内克珍本手稿图书馆的手稿进行数字采样,并上传至网络搜索。目前这一计划以基本成型,网站业已上线。目前,爱德华教授正在撰写《新剑桥日本史》中平安时代宫廷文学一章,以及《源氏物语》的内在、外在及诗意的论文。

提到耶鲁大学,很多人会立刻想到耶鲁大学的公开课。的确,以卡根教授(Shelly Kagan)的“死亡哲学”为代表的耶鲁大学公开课红遍了世界各国,不仅提高了耶鲁大学在一般民众中的知名度,而且让深藏书斋的知识传入寻常百姓家。在通过YouTube等网络平台发表公开课,进而传播与普及日本文化知识上,法比安·德里克斯勒等研究者都是行家里手,他们的主要研究成果往往以授课、对谈的形式上传至耶鲁大学的官方频道,一劳永逸地为全世界对日本文化感兴趣者服务。可以说,网络公开课构成耶鲁大学“传播”特征的重要要素。

Fabian Drixler: Infanticide in Japan,Yale University Youtube Channel

参加耶鲁大学举办的学术会议的另一大收获,是结识了哥伦比亚大学的日本研究者。哥伦比亚大学的研究者在会上的学术报告令一行人印象深刻,因而访问的下一站便理所当然地被定在哥伦比亚大学东亚研究院(EALAC)。哥伦比亚大学位于纽约的曼哈顿,是美国历史最悠久的五所大学之一,也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。其东亚研究院长期以来被称为东亚历史、文学、文化、宗教和语言研究的领头羊,靠中、日、韩等亚洲国家的语言文化研究起家,在发展中逐渐拓展研究领域。2005年新增藏语与西藏研究,2017年新增越南文化、历史和语言研究,其藏语与西藏研究很快成为哥伦比亚大学的招牌研究领域。东亚研究院的语言教学与研究并非面向商务、翻译等实用性领域,而是面向文化研究的专业性语言传习。在日语教学中,日语文言、变体汉文等非日常性内容同样是重要的组成部分。

东亚研究院的研究人员主要以史学家、文学学者和宗教学者为主,近年来又新增了电影、视觉文化和媒体研究方面的专家,因而将研究领域扩展至科学史、环境研究、全球历史、人类学和社会学等诸多领域,研究时段则囊括了古代、中世、近世与近现代的全部时段。从人员构成而言,宗教与技术是哥伦比亚大学最为关注的两个领域。

宗教研究是东亚研究院的重要研究领域。伯纳德·福尔(Bernard Faure)教授关注中世日本的神明观、佛陀史、以及佛教与神经学的关系,聚焦禅宗与密宗。其研究受人类史学和文化理论影响极深,关注正统与异端的建构、佛教的信物崇拜、图像学、性与性别等主题。目前,伯纳德主要研究密教的神话仪式系统与中世日本信仰的关系,目前正在编写一本关于日本神与恶魔的书。主要著作有《否认的力量:佛教、纯洁和性别(The Power of Denial: Buddhism, Purity, and Gender)》《权力的愿景:中世日本佛教之想象(Visions of Power: Imagining Medieval Japanese Buddhism)》《直接的修辞:对禅宗佛教的文化批判(The Rhetoric of Immediacy: A Cultural Critique of Chan/Zen Buddhism)》等。有佛教研究则必有神道研究,迈克尔·科莫(Michael Como)的专业领域为从飞鸟到平安时代早期的日本宗教史,从信仰传播的角度出发,专攻仪式与神灵观念在日本的传播、地方宗教传统、城市化与神学创新的关系。目前,迈克尔特别关注传播到日本列岛的中国与韩国的神灵与仪式,特别是宗教所带来的技术传播,认为汉字、养蚕和驯马文化的传入是宗教仪式与政治行为共同造成的结果。其主要著作有《编织与捆绑:传入古代日本的神明(Weaving and Binding: Immigrant Gods and Female Immortals in Ancient Japan)》《圣德:日本佛教形成中的种族、仪式和暴力(Shōtoku: Ethnicity, Ritual and Violence in the Formation of Japanese Buddhism)》等。目前,迈克尔正在撰写一本关注8世纪至9世纪日本宗教表现、解释的物质性与城市化之关联的专著。

技术史是东亚研究院的另一个重要研究领域。保罗·克莱特曼(Paul Kreitman)主攻环境史、商品史和科学技术史,与现实问题联系紧密,这得益于其丰富的现场经验与敏锐的观察力。他曾在东京三菱日联证券担任碳中和顾问,考察了大东京地区粪便处理的进展,重点关注 20世纪粪便肥料的淘汰过程,著有《羽毛、肥料和自然状态:信天翁在美日边境的用途(Feathers, Fertilizer and States of Nature: Uses of Albatrosses in the U.S.-Japan Borderlands)》。目前,保罗正在撰写有关北太平洋资源开采、自然保护和国家形成之间关系的专著。

大卫·卢里(David Lurie)则关注近世日本的语言技术(书写系统和读写能力),研究领域涉及近世文学和文化史、中国文学、历史和技术著作的受容、词典和百科全书的发展、语言思想史、神话等。其成名作《读写之国:早期日本与书写的历史(Realms of Literacy: Early Japan and the History of Writing)》以平安时代日本书写系统的发展为主题,获得莱昂内尔·特里林奖。其他著作还有《“日语书写的发展” 手稿的形式:写作系统如何以及为何发生变化(“The Development of Japanese Writing,” in The Shape of Script: How and Why Writing Systems Change)》等。目前,大卫正在撰写一部全新的学术专著,暂定名为《天皇的梦想:阅读日本神话(The Emperor’s Dreams: Reading Japanese Mythology)》。

在告别了哥伦比亚大学之后,一行人告别了气候宜人的东北部地区,乘飞机横跨2000余英里,前往充满别样风光的亚利桑那州。亚利桑那州位于美国西南部,毗邻墨西哥,气候较为干旱,以柱状仙人掌为州花。前往亚利桑那的目的自然不是为了欣赏仙人掌或品尝墨西哥料理,而是因为这里有著名的亚利桑那大学。亚利桑那大学成立于1885年,是一所拥有超过4万在校生的大规模公立大学,也是美国最重要的公立大学之一,也是公立常青藤联盟校之一。亚利桑那州的亚利桑那谷地区与硅谷齐名,以高新产业著称,亚利桑那大学自然也以光学、宇宙科学的高新研究著称。然而,为这些高新技术研究提供思想指导与素养教育的则是人文研究学科。亚利桑那大学设有人文学院,虽然没有专门的日本研究院,但日本研究者大多集中于东亚学系(East Asian Studies)。与之前访问的三所私立大学相比,亚利桑那大学的日本研究更加注重时效性与实用性,其中以翻译学与社会语言学见长。

特别令人激动的是,著名翻译家詹姆斯·菲利普·加布里埃尔(James Philip Gabriel)正就职于亚利桑那大学。詹姆斯主攻近现代日本文学史,特别关注三浦绫子的著作、基督教和日本当代小说。但是,让他博得盛名的无疑是对村上春树作品的翻译。詹姆斯翻译出版了村上春树的六部小说、三部短篇小说集、两部非小说作品以及村上发表在杂志上的短篇小说。其中,《海边的卡夫卡》被《纽约时报》选为 2005 年十佳书之一。此外,他还翻译了岛田雅彦、黑井千次、吉村昭、大江健三郎、桐野夏生、吉田修一等众多作家的小说,产量之高令人惊叹。除译著外,他也发表了大量文学研究专著,例如《疯狂的妻子和岛屿之梦:岛尾敏雄和日本文学的边缘(Mad Wives and Island Dreams: Shimao Toshio and the Margins of Japanese Literature)》《精神问题:现代日本文学中的超验(Spirit Matters: The Transcendent in Modern Japanese Literature)》。目前,他正在翻译直木奖和日本书店奖获奖作品《蜜蜂与雷霆》。

除了詹姆斯这位明星成员外,亚利桑那大学的年轻日本学者同样值得关注。玛格丽特·坎普(Margaret Camp)主攻社会语言学、社会语音学、实验语音学、性别、语言意识形态和第二语言教学,擅长通过性别的视角研究日语中性别和语言之间的关系,特别关注日本同性恋女性和异性恋女性的语言差异。而更具特色的是约书亚·施拉谢特(Joshua Schlachet)的研究,他专攻国际比较食品研究、科学和健康史、书籍出版传播史、物质文化和手工艺以及荷日交流史,主要关注18至19世纪的食物和营养文化史。目前,约书亚主持研究项目“滋养生命:近代日本早期的饮食、身体和社会”,重点研究饮食“常识”对社会的影响,这些常识的成为一般人饮食生活的实用性指南,将良好营养概念扩展到了经济生产、身份等级乃至道德修养领域。

总体而言,美国的日本研究存在如下特征。第一,研究者人数众多,涵盖领域极为。美国拥有1600余名日本研究者,总人数在全世界可谓数一数二,而研究领域则涉及宗教、文化、艺术、建筑、语言、社会学、历史学、政治学、法律、医学、统计学、经济学、管理学等众多领域,其全面性更是令人惊叹。特别值得注意的是,美国存在着大量功利性、实用性较低的纯学术性日本研究,因而可以开辟出众多其他国家学者难以觅得的蹊径,诞生出大量新鲜有趣的研究课题。第二,与日本学者的交流频繁,在细节研究上不输给日本本土学者。得益于美国与日本政府间大量的共同研究资助项目,美日两国间在众多学科中保持着紧密的学术交流关系,日本研究自然也不例外。正如哥伦比亚大学主办的“明治维新150年”学术会议所展示的那样,长期性、常规性的跨国学术交流使得美日两国的日本研究较少存在认知鸿沟,学术范式与视角获得了共同性,因此可以在同一学术语境下探讨问题。第三,美国学者积极代替日本对外发声,宣传日本文化。美国的日本研究不仅会为己所用,还会通过书籍、报纸、电影、游戏、乃至YouTube等网络媒体,积极对第三国进行宣传,将“了解日本”升华为“让世界了解日本”,这种“反客为主”的姿态无疑是美国的日本研究不同于其他国家的最大特征。第四,使用自身既有的价值体系解释日本。虽说美国是日本文化的积极宣传者,但其本质依然是基于西方价值观的解释,是用西方逻辑合理化后的日本文化。在涉及性别、宗教、自然观、文字教育等研究领域,这一现象尤为突出。在上述领域,西方与东方文化存在较大差异,而美国的日本研究者在对日本进行本体研究时,往往能够准确把握文化差异。然而,当进入文化宣传领域时,则或多或少会呈现出将日本文化进行“西式合理化”的倾向。无疑,这种西式合理化是基于宣传目标的认知与价值体系,通过贴近宣传对象的认知水平来促进其理解日本文化。然而,这种西式合理化毕竟不是还原。对于东方的日本研究者而言,在参考吸收西方同行的作品时,辨别、分析这种西式合理化要素显得尤为重要。

感谢您的阅读。敬请期待下一期。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

第一篇 “霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第三篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第四篇 美国对日本文化的“西式合理化”

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第五篇 如何用数理分析阐释日本特质:《世袭与民主》介评

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第六篇 以数论政:若干日本政治研究数据库简介

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第七篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第八篇 平安朝文学与日本民族主义——评Thomas LaMarre的 Uncovering Heian Japan: an Archaeology of Sensation and Inscription《发现日本平安朝:感官与书写的考古学》

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第九篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

更多活动信息

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

更多活动信息

官网http://www.jpfbj.cn微博@北京日本文化中心☜ 微信(ID:jfbeijing)

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。