专题「新型冠状病毒下的越境、交流、创造」的第七期,为大泽寅雄先生的投稿。大泽先生目前任职于NLI研究所,作为该机构艺术文化项目室主任研究员,他辗转于福冈·东京·德国,研究文化政策及艺术管理,将地域文化作为一种“生态系统”进行观察研究。从新冠疫情下的跨境,以及其搭档——舞蹈家、编舞师手冢夏子女士于2020年10月,在日本国际交流基金会科隆日本文化中心举办的演出中,我们能否探寻到越过那堵“墙”,去进行的交流可能性呢?

磕磕绊绊,直面看不见的“墙”

大泽寅雄

进入正题前,我想先稍稍说明一下自己略有些与众不同的个人情况。我目前隶属于NLI这样一所研究机构,主攻文化政策及艺术管理的调查研究。我的搭档是一位名叫手冢夏子的现代舞舞者及编舞,我们还有一个在2020年年满16岁的儿子。

东日本大地震后,我想以此为契机转变一下自己的生活及工作模式,于是在2013年举家从神奈川县搬去了福冈县生活。我同研究所改变了契约内容,至今仍然在籍。七年间,我始终往返于福冈和东京之间,进行远程办公。从两年前,也就是2018年开始,手冢夏子和儿子开始在德国柏林生活。当时,手冢是想要为自己的舞蹈工作增添新的挑战,所以下决心搬去柏林的。当时13岁的儿子选择了和他妈妈在一起生活。而我则继续留在日本进行调查研究的工作。自那时起,我们几乎每天都要通过在线视频通话确定彼此是否安全,并且还会谈论当天发生的各种事。夏季和冬季,我会在柏林暂住几个星期,这也逐渐成为了我们的生活周期。

就在这时,新型冠状病毒引发了疫情。由于出国受到限制,我不知何时才能与家人相见。7月中旬,我写邮件向德国领事馆,以及负责入境管理事务、位于法兰克福机场内的联邦警察局说明情况后,收到的回复是“If your wife and your son have a valid residence permit, an entry should be possible.”(如果您的妻子和儿子持有有效的居住许可,那么您应该可以入境。)

收到回复后,我立即预定好机票,携带家人签证的复印件,于8月1日飞离羽田机场,次日,抵达柏林泰戈尔机场。我排在非欧盟公民办理入境手续的队伍里,和我相隔一人排在前面的东南亚某国男性,受到了入境管理工作人员长篇大论的询问。看来是有什么复杂的情况。我眼睁睁看着他被另一名职员带去了其他房间,内心开始忐忑不安起来,万一在这里被强制遣返回日本该怎么办呢?我十分紧张地将护照拿给入境管理人员。对方询问道“您的家人住在柏林是吗?已经住了多久呢?”问完这些后,他十分干脆地为我盖好了印章,说“Have a nice day(祝您度过美好一天)!”,并将护照还给了我。说实话,我当时整个人都呆住了。

现在想来,日本的护照属于全世界范围内可免签入境的国家及地区数最多的“强大”护照,而排在我前面的男性所持有的护照恐怕就不是这样了。在疫情阴影笼罩下的国境边缘,护照能够左右人们行动的自由。而我,正身处其中。

在日本与德国,面对新冠所采取的对策及人们的态度都有着极大差别。和感染人数较多的欧洲诸国相比,德国属于控制得比较严格的国家,即便如此,其感染人数仍大大多于日本。德国联邦及各州政府规定公民有义务在公共环境下佩戴口罩,一旦违反规定就要被罚款。因此,在公共交通机构及商业设施等室内空间,基本没有人不戴口罩。不过在大街上、公园以及广场等室外空间,即便有不少人员聚集,基本也没人戴口罩。在日本,人们选择规避“三密(“密闭空间”“密集场所”“密接场面)”行为,彻底施行室内测温及消毒。室内空间自不必说,大部分人在室外仍然佩戴口罩。相比这种紧张感,要用一句话来形容柏林的气氛,那不得不说是相当松散的了。

休息日的室外光景。只要不是密集状态,室外就很少有人佩戴口罩。

不过,我从中还是感受到了根本性的文化差异,这并不是一句“松散”就可以总结的。出于正义感和不安情绪,日本出现了“自省警察、口罩警察、探亲警察”等等市民监督市民的情况。而与此同时,在柏林则出现了反对“戴口罩义务化”的大规模游行。据媒体报道,在这场约3万8000人参加的游行中,有人控诉的是对个人权利及自由的侵害,有人主张反对疫苗接种,还有一些极右势力在煽动人们对当下政府的不满情绪,等等。想法和价值观迥异的人们,在游行中聚集起来,一同发声。这在当下的日本是无法想象的。

我本人在柏林曾经遇到两件围绕口罩发生的事。一件事发生在乘客较少的地铁内、安静的车厢里,当时有一个男性没戴口罩,于是坐在他对面的另一个戴口罩的男性和他搭话,因为是德语,所以我听不太懂,但是通过动作和语气,他们的对话内容恐怕是这样的:

口罩男:不戴口罩吗?

没戴口罩男:不戴。

口罩男:戴上吧?

说着从口袋里拿出一把口罩。大约30副左右。

没戴口罩男:不需要。我不想戴口罩。

口罩男:是吗?那好吧。

二人的对话就此结束,地铁再次回归安静。

在另外一天,我又遇到了第二件事。在柏林轻轨(行驶在地面上的市中心环线)某节较为拥挤的车厢内,有一位女性提醒一名没戴口罩的男性,应该把口罩戴上。结果两个人争吵了起来,一直没停下。虽然我听不懂他们争吵的内容,但是两个人的音量都很大,足以响彻整个车厢。最终,没戴口罩的男性似乎输给了坚持强调“必须佩戴口罩”的女性,在下一站就匆匆下车了。

不论是地铁中的那番对话,还是柏林轻轨上的那番争执,都给我一种非常“柏林”的感觉。没有意其他乘客的视线,同时,其他乘客也并无介怀,无论是妥协还是冲突,都能直接将自己的意见传达给对方。我想不明白,该如何解释默不作声“阅读空气”的这样一种靠同步压力来规范行动的“日本文化”呢?

此次,我在柏林暂住了8月和9月这两个月。我本是为了和家人呆在一起才去了柏林,并非长期休假,所以平日里我都在正常工作。正如我在前文中谈到的,我在新冠疫情之前就已经采用远程办公的方式工作了,所以,我本以为只要有无线网络,不论是在国内还是国外,我都能正常工作。但是,这一次我却遇到了一些之前小住柏林时从未遇到过的问题。

在我到达柏林前一个月,妻子和儿子刚刚搬到了新的公寓里。虽然已经办理了新的无线业务,但新业务的要求是,一旦使用流量超过规定上限就会产生通信限制,从而无法使用网络,而且这个业务是无法马上更换的。连不上网就没法工作,所以我赶紧租用了一个面向观光旅客推出的移动无线,这个业务应该是可以无限使用流量的,但实际使用时却很快又产生了流速限制。我联系租赁商家后,对方表示要我稍作等候,他们会发送替换的SIM卡。因为这种种状况,导致我始终连不上网,但又恰巧在这段时间内,我被工作中紧锣密鼓的往返邮件穷追猛赶,数次感到压力巨大。

就在那时,我突然注意到自己以及整个社会对于网络的依赖有多大。从起床到就寝,触摸电脑和手机的时间远远要比离开它们的时间多得多,我想应该不只我一人是这种情况吧?而且,应该还有许多人因为此次新冠疫情,对网络的依赖程度变得更高了。只要有网络和电脑,在家就能工作。在网上下订单,什么都能送到。分隔两地的人,也能够通过网络相见。

因为新冠疫情,人的物理性活动遭受制约,且必需保持一定的社交距离。由于互联网可以替代移动、填补距离,所以它存在的必要性也在不断地提高。尤其是在当下,跨越国境的交流被迫转至线上,其基础建设受到了全球信息产业的管理。

使用网络,也就意味着我们每天的行为都会持续发送到网络的另一边。昨天搜索的商品和广告,今天也会显示出来。而且,网络还会自动提示去年的今天你做了什么、这个月你都去过哪里、以及你比较爱看哪些新闻。乍看上去,是我们在使用网络,可实际上,却是网络另一边的系统在支配着我们。可以说,我们是受到系统管理、监视以及控制的。但就算明白这一点,我们仍然无法彻底从网络依赖中脱身出来。

分隔开东与西的那堵墙在30年前已经摧毁,我们可以在全球范围内自由行动,并且也能够自由地互通有无了。尽管如此,整个世界仍被“这才是事实,那其实是假的”等等信息所玩弄,分裂无处不在,并且还会继续蔓延、加深。我甚至觉得,网络其实就是在煽动一种割裂状态。

根据BBC于2020年2月的报道所称,“在2019年,全球有33个国家蓄意阻断网络总计200余次”。“人权组织称,限制网络连接已经是国家施压时所使用的决定性道具了。”如果网络突然被阻断,我们还能活下去吗?比方说,就如同新冠病毒在世界各地传播一般,倘若电脑病毒因为某种原因在整个世界扩散、失控、数字技术的基础设施彻底瘫痪,社会经济系统无法运行的话,会怎样呢?倘若,这种电脑病毒和世界规模的传染病同时发生,人们既不能移动也不能外出,维持生命所必须的商品和服务的生产以及流通也都停止的话,会怎样呢?

我简直无法想象。因为就在大约一年前,我还完全不会想到在接下来的2020年,新冠会彻底改变整个世界。不过,活体间的病毒感染和电脑间的病毒感染同时多发且流行开来的情况,很可能随时都会发生吧。倘若我们在这样一个时代遭受阻隔,那我们人类还能够生存下去吗?

正如我在本文开头介绍过的,我的搭档——舞者、编舞手冢夏子自2018年起就生活在柏林。不论是在日常生活中,还是在从事舞蹈相关的工作时,她基本都是用英语交流的。除日本人外,无论是德国人还是非德国人,大家基本都会配合她只言片语的英文,也使用英文和她交流。当然也会有不得不使用德语的情况。不过她虽然也曾念过德语学校,但是还不能流畅地使用德语交流。她亲身经历了面对语言这堵“墙”苦苦挣扎,倘若没有大家的帮助就无法生存下去的状况。

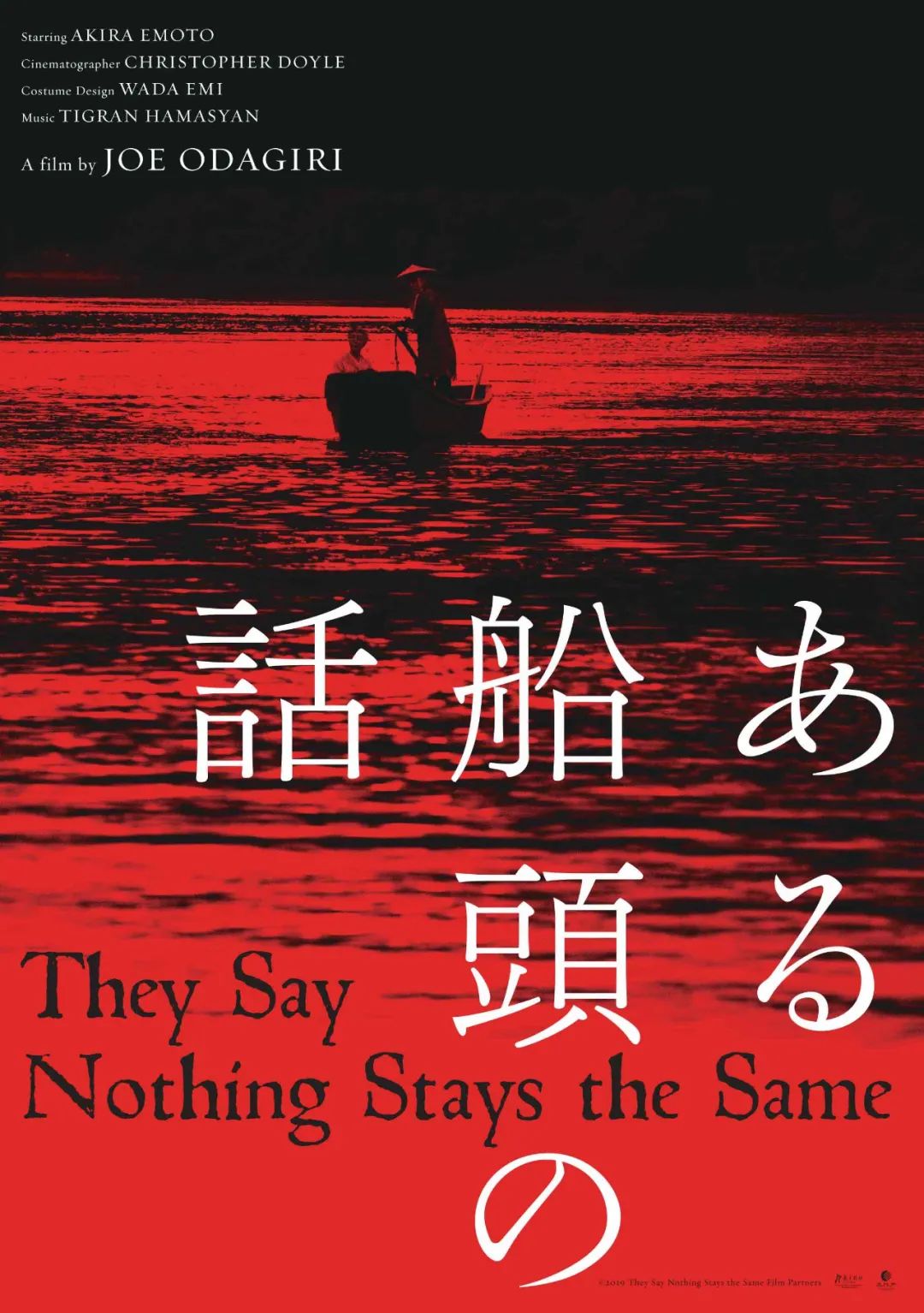

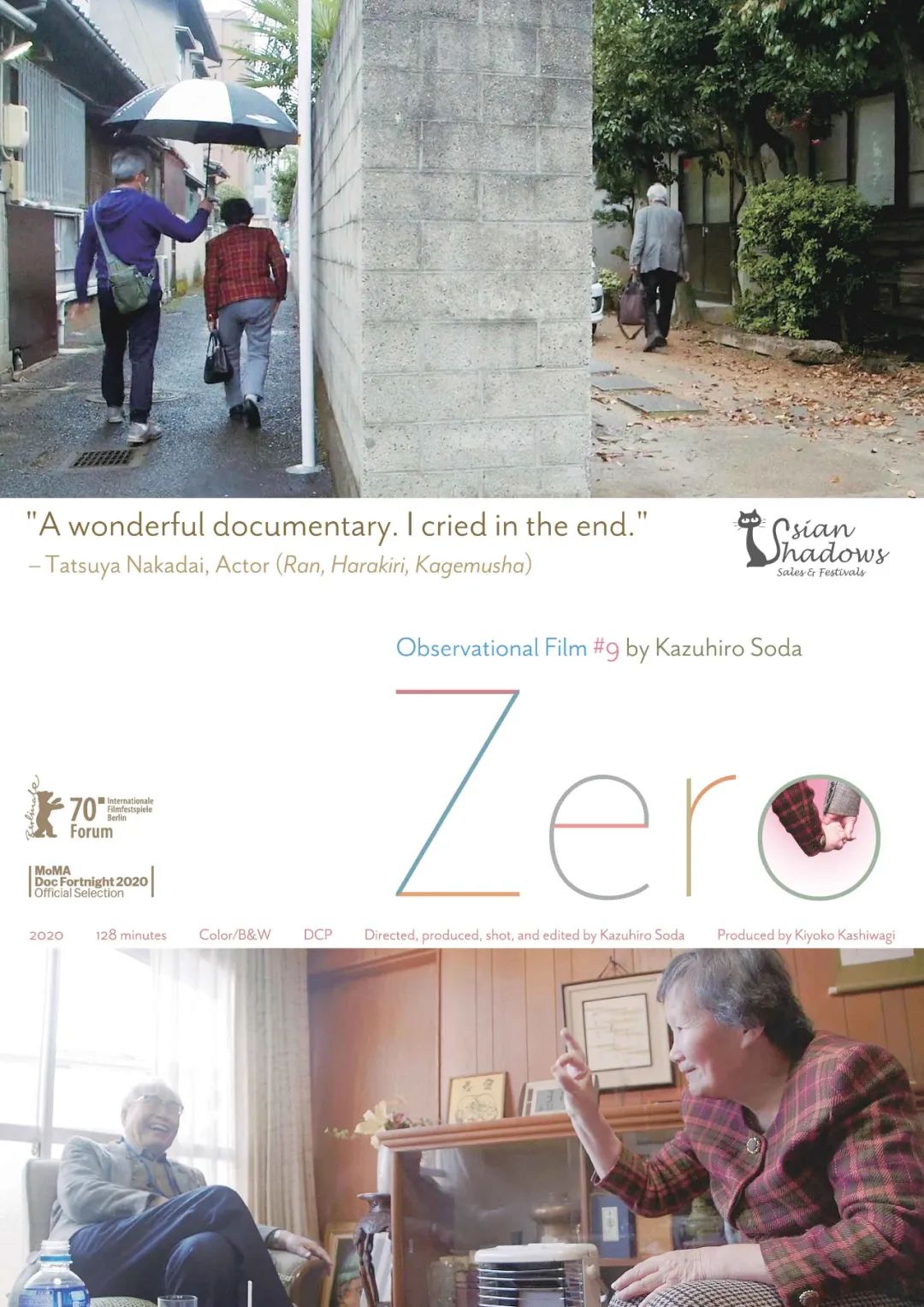

2020年10月,日本国际交流基金会科隆日本文化中心给了她初次在德国创作作品的机会(演出内容发布在日本国际交流基金会科隆日本文化中心的官方youtube频道上)。这部题为《与“墙”游戏/Mauerspiel》的作品,是在9月份举办工作坊时开始着手创作的。工作坊公开招募以德语作为母语,且不会讲日语的成员。这些成员和不会说德语的手冢会因语言不通产生一些分歧和误解,而他们则就此通过身体来进行“游戏”。在这部作品中,表演者们在台上反复试验着这个游戏,用活生生的身体去直面语言这堵“墙”、互换彼此的表现。在这次演出的导言中,手冢发出了这样一段讯息:

生活在日新月异、被全球社交媒体所笼罩的现代世界中,对于我们每个人来说,交流究竟是什么?在新冠疫情后的时代中,人们因遭受种种限制而日渐产生的距离感,又会带来什么?我一边观察这些,一边身陷这令人烦躁的苦闷,和“交流的墙壁”游戏,我想去探寻身体能够成为什么样的媒介,于是为此进行了各种各样的尝试。

手冢夏子《与“墙”游戏/Mauerspiel》(于日本国际交流基金会科隆日本文化中心 照片右侧为手冢女士)

在正式演出中,一位名叫艾芙琳的德国女性与手冢展开了一段磕磕绊绊的交流。那种“磕磕绊绊”的感觉,既滑稽、又带着些烦躁。在分歧与误解的反复之中,凭借着想要传达给对方的意志,两个人之间产生了超越语言意义的更高价值。这种价值,甚至有可能是在尚未知晓言语的婴儿和它的父母互通感受时所产生的。又或者,是漂流到了某座陌生岛屿,不得不向当地人求救时产生的。然而可惜的是,对于以网络为媒介的交流来说,这种价值本就不可能产生。

手冢夏子《与“墙”游戏/Mauerspiel》(于日本国际交流基金会科隆日本文化中心)

在日常生活和工作中,我们总是追求毫无分歧与误会的正确理解。可是,倘若艾芙琳和手冢彼此传达给对方的这种磕磕绊绊的交流,是十分耗时、不合理且低效的一种毫无意义的行为的话,那么她们所处的那个世界中的人恐怕已经失去了对这种“磕磕绊绊”的免疫与耐性了吧。只要正确理解语言,就真的能够跨过那堵墙吗?语言真的是交流的壁垒吗?这堵墙的真面目究竟是什么呢?…..诸多问题似乎都向我们席卷而来来。

人与人,国与国之间,是不可能只凭借“正确性”去互相理解、产生共鸣的。不同人、不同国家之间的“正确”各有不同,于是便会围绕正确性产生对立和壁垒。新冠疫情导致自由行动受到限制,媒体上充斥着真真假假各种信息,数字的网络能够通过共鸣将人与人联系起来,而另一方面,它又以嫌恶憎恨为饵料,令那些看不见的墙不断增殖。乍看之下,数字技术跨越物理层面的距离,将人们联系在了一起。可实际上,它却令我们逐渐孤立化、并且还在管理、监视着我们。

新冠病毒的产生和感染的扩大提醒我们,眼下所生活的这个时代是什么模样。但倘若新冠并未出现,那我们或许会在毫无意识的状态下生活下去。而且即便感染扩散的情况受到控制,我们也仍要生活在这样一个时代里。

接下来,仍会有数座看不见的墙耸立起来,我们或许也会无数次地“碰壁”吧。那时,我们应不单单依赖数字的网络,还应亲身直面看不见的墙,不仅寻求正确性,还要不惧分歧与误解,心怀敬意、兴趣与好奇,互相交换我们的表达。就算无法理解,也不要放弃。从今以后的越境、交流、创造所追求的,正是这种“磕磕绊绊的方法”,不是吗?

NLI研究所 艺术文化项目室主任研究员,NPO法人艺术NPO Link理事长,日本文化政策学会理事、NPO法人ST spot 横滨监事。

1970年生于滋贺县。1994年毕业于庆应义塾大学。毕业后,任剧场顾问一职,从事公共大厅·剧场的管理运营计划和开馆的准备工作。2003年,依文化厅新进艺术家海外留学制度,前往美国西雅图近郊进行剧场运营方面的研修学习。回国后,任NPO法人ST spot横滨理事及事务局长,玉川大学及迹见学园女子大学外聘讲师(教授文化政策论、艺术管理等课程),东京大学文化资源学公开讲座“市民社会再生”运营委员。2010年起,与其搭档——舞者、编舞手冢夏子一同开展日本及亚洲各地民俗艺能的调查研究活动(Asia Interactive Research)。2013年,自神奈川相模原市移居至福冈县糸岛市,开展“将地域文化作为生态系统加以观察”的实践活动。合著《自此之后的艺术管理,通往“社会分享”的道路》《以文化为开端的复兴 市民、震灾、石城Alios》《文化政策的现在3 文化政策的展望》《社会艺术试验场 打开地域及社会》。

上田假奈代·诗人·NPO法人“声·语·心的房间”代表 | 专题【新型冠状病毒下的越境、交流、创造】Vol.6

迫田久美子・广岛大学副理事、特聘教授|专题【新型冠状病毒下的越境、交流、创造】Vol.5

行定勋・电影导演|专题【新型冠状病毒下的越境、交流、创造】Vol.4

北川富朗•艺术总监|专题【新型冠状病毒下的越境、交流、创造】Vol.3

专题【新型冠状病毒疫情下的越境、交流、创造】 预告

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

更多活动信息

官网http://www.jpfbj.cn

微博@北京日本文化中心

☜ 微信(ID:jfbeijing)